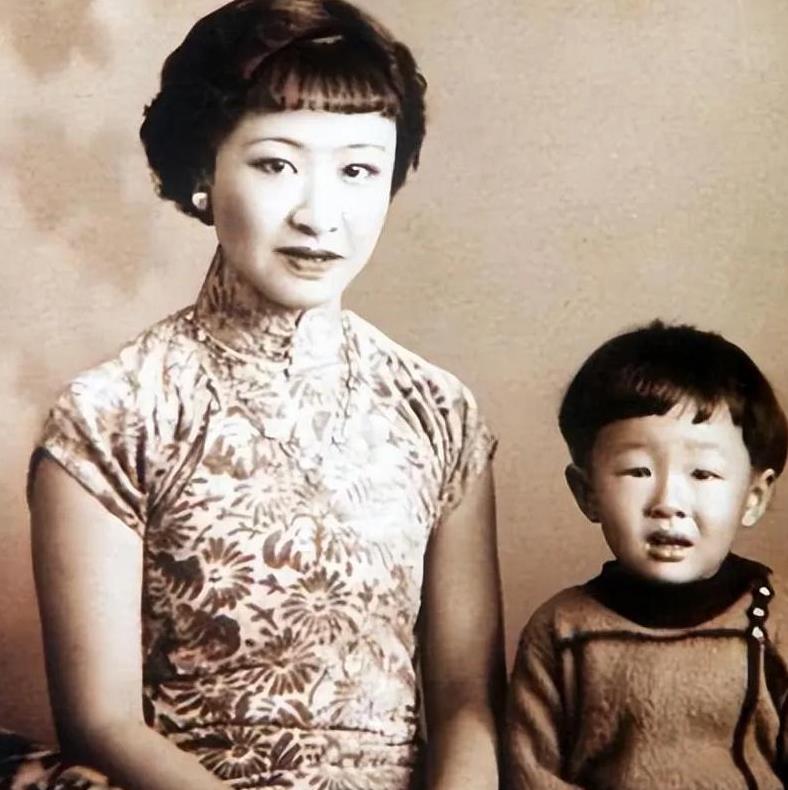

1955年,章士钊在北京菜市场闲逛,看到一卖卷烟的妇女,他大吃一惊,连夜给毛主席写了封信。毛主席看后沉思片刻说:“有志气,给她安排份工作!” 1924年的初冬寒风里,11岁的金韫颖裹着锦缎棉袍,跟随家族仓皇离开紫禁城。 马车上晃动的珠帘外,她看见荷枪实弹的士兵取代了往日跪拜的臣子。 这个被唤作"三格格"的少女不会想到,三十年后自己会穿着粗布衣裳,在菜市场摆摊叫卖香烟,更不会料到这段经历将惊动中南海。 1913年出生的金韫颖,是末代皇帝溥仪的同母胞妹。 在醇亲王府,三个专职仆妇照料着她的起居:剪指甲的德妈、梳头的林妈、喂食的刘嬷嬷。 她十指不沾阳春水,连洗脚都由人代劳,每月仅胭脂水粉的花销就抵得上京城百姓半年的口粮。 母亲瓜尔佳氏反复告诫:"你是嫡出格格,笑要掩帕,行要端方。" 这种禁锢般的生活,在1921年母亲吞金自尽后愈发压抑——因溥仪顶撞端康太妃,瓜尔佳氏被召入宫罚跪半日,倔强性子受不得辱,竟以鸦片混金箔了断性命。 冯玉祥逼宫后,爱新觉罗家族避居天津日租界。 17岁的金韫颖望着租界外车水马龙的新世界,却仍被困在深宅。 她偷偷学了几句英文,在网球场挥拍时被老嬷嬷呵斥"失了体统"。更令她窒息的是婚姻——溥仪为拉拢婉容家族,将她许配给皇后胞弟润麒。 婚礼当天,婉容亲手为她戴上鎏金点翠凤冠,这顶象征皇权的头饰压得她脖颈生疼。 1932年,新婚夫妇被送往日本"留学"。 东京赤坂离宫外,每日有贵妇排队求见"皇妹",妇女会送来烫金聘书邀她当"名誉会长"。 19岁的金韫颖看穿这是笼络伪满的伎俩,装病推脱了所有邀约。 她在日记里写道:"应酬席上的生鱼片,比紫禁城的冷馒头更难下咽。" 唯一慰藉是与溥仪的书信往来,兄妹俩在信里聊北平的糖葫芦、天津的狗不理,这些家书后来被收录进《满宫残照室》。 1945年8月,苏联红军的炮火撕碎了伪满幻梦。 在大栗子沟逃亡途中,润麒被溥仪紧急召走,留下韫颖带着三个幼子。 昔日的格格在通化街头支起烟摊,冻疮裂口的手捏着秤杆,听着路人议论:"听说这是皇帝老妹?"最艰难时,她拿陪嫁的翡翠镯子换了半袋玉米面,小儿子被爬犁撞伤无钱医治,落下终身驼背。 1954年秋,中央文史馆长章士钊在旧书摊发现《满宫残照记》,书中格格的家书让他拍案称奇。 经溥仪七叔载涛引荐,他在东四胡同找到正纳鞋底的金韫颖。 当夜,章老提笔致信毛泽东:"此女历劫不改其志,可树为改造典型。"主席阅后批示:"走进了人民群众,变成了有志气的人。" 次年,金韫颖当选东城区政协委员,月薪37.5元,负责调解邻里纠纷。 1992年深秋,79岁的金韫颖在四合院安然离世。 案头摆着她最珍视的三件东西:毛主席亲批的任命书、泛黄的家书信封、半截没卖完的"大前门"烟盒。 街道主任老李感叹:"金大姐调解矛盾时,总爱说'当年我给日本人当过花瓶,如今给街坊当和事佬,这才是真体面'。" 她的故事被载入《北京地方志·人物卷》,成为旧时代转型的鲜活注脚。 (本文历史事实依据中央文史馆档案《爱新觉罗家族改造纪实》、北京市东城区政协1985年编撰的《委员风采录》,以及章士钊后人捐赠的《满宫残照记》批注本。)