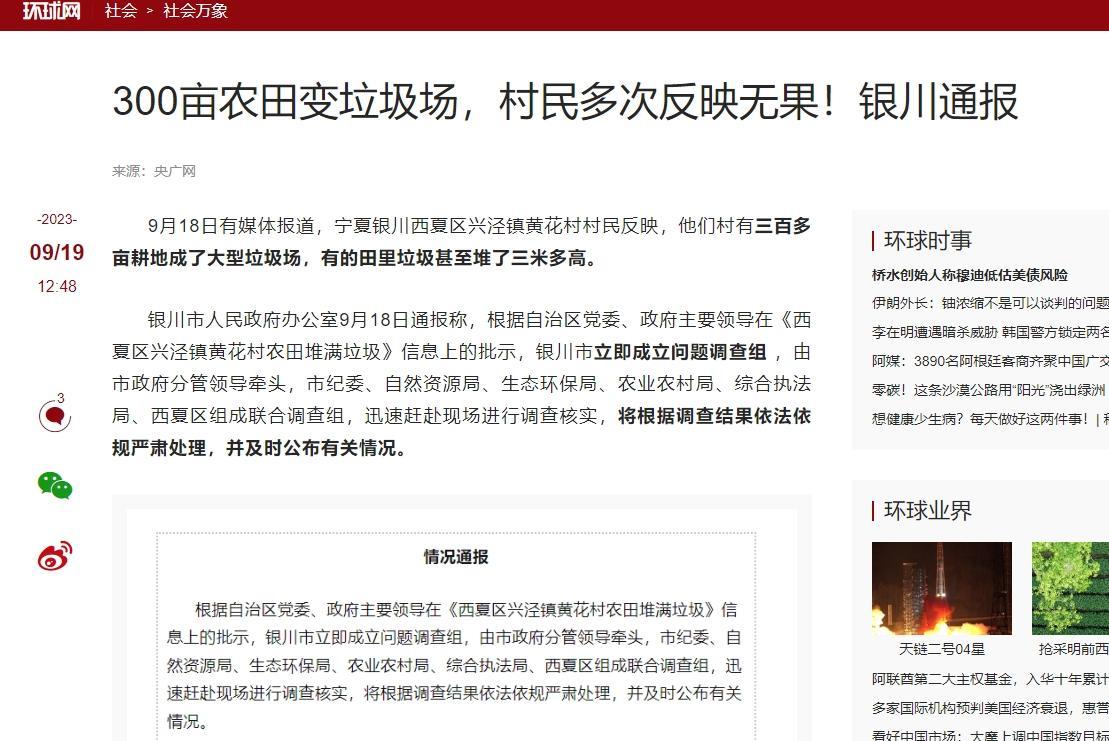

宁夏银川300多亩耕地,被倾倒垃圾多年。 2024年初春,宁夏银川郊区的农田本该是一派春耕备耕的繁忙景象。然而在某片原本应当种植小麦的农田里,却堆积着触目惊心的生活垃圾和建筑废料。放眼望去,垃圾堆积如山,杂物遍地,原本肥沃的黑土地已经看不见踪影。这片被垃圾侵占的农田面积竟然达到300多亩,相当于20个标准足球场的大小。 经过调查走访发现,这片农田的悲惨遭遇并非一朝一夕。从2020年开始,一些不法分子就开始零星地向这片农田倾倒垃圾。起初只是在农田边缘堆放一些建筑垃圾,后来逐渐向农田内部蔓延。当地村民回忆,最初大家并未意识到问题的严重性,以为只是临时堆放,很快就会清理。然而,垃圾越堆越多,渐渐形成了一个非法垃圾场。 更令人担忧的是,这些垃圾不仅占用了宝贵的耕地资源,还对周边环境造成了严重污染。当地农户反映,每逢下雨,垃圾渗滤液就会渗入土壤,污染地下水。一些农户表示,附近农田的灌溉水质明显变差,农作物产量也受到影响。有经验丰富的老农户指出,即便将来清理了垃圾,这片土地要恢复到适合耕种的状态,可能还需要多年的治理。 在走访过程中,多位村民表示他们曾多次向相关部门反映这一问题。然而,这片农田被侵占的情况始终没有得到有效整治。与之形成鲜明对比的是,当地农户如果擅自在自家农田上搭建一个简易的养殖棚,很快就会被卫星遥感系统发现,并被要求立即拆除复垦。 这种监管的双重标准引发了公众的质疑。按理说,如此大规模的耕地破坏行为不可能逃过卫星的"慧眼"。2021年,中央电视台还专门报道过宁夏自然资源厅配备的耕地保护监测系统,称其能够实现对耕地变化情况的全覆盖监测。然而,这个被誉为耕地保护"神器"的系统,却似乎对这300多亩被垃圾侵占的耕地视而不见。 更值得关注的是,这片被侵占的农田很可能属于永久基本农田。根据国家规定,永久基本农田是保障国家粮食安全的根本,受到最严格的保护。如此大面积的基本农田被非法侵占用作垃圾场,性质极其恶劣。这不仅违反了国家关于耕地保护的相关法律法规,更是对国家粮食安全的严重威胁。 垃圾围城早已不是新闻,但垃圾"侵田"这一现象,则暴露出我国耕地保护工作中存在的严重漏洞。一方面是先进的监测技术和严格的保护政策,另一方面却是赤裸裸的耕地破坏行为,这种强烈的反差令人深思。 这一触目惊心的现象,让我们不得不重新审视当前的耕地保护机制。2021年,中央电视台曾报道宁夏自然资源厅启用了一套先进的耕地保护监测系统。这套被称为"天上看、地上查、网上管"的监管体系,理论上可以通过遥感影像智能处理技术,对耕地的变化情况进行全方位监测。工作人员每天都要登录系统,查看并记录耕地的变化情况。然而,如此庞大的垃圾堆积场为何能够长期存在而不被发现?这不禁让人质疑监管系统的实际效能。 相比之下,一些小规模的违规用地行为却很快就能被发现并得到处理。比如农户在自家耕地上搭建简易棚舍用于家禽养殖,往往会迅速被卫星发现并被要求整改。这种监管的"双重标准"现象令人费解:同样是耕地变化,为什么对待方式如此不同?这种反差不仅暴露了执法中存在的选择性,更折射出基层监管中可能存在的严重问题。 从技术角度来看,现代卫星遥感技术的精度已经相当可观。300多亩的地表变化,对于卫星来说就像平地上的一座小山,不可能察觉不到。那么问题显然不在技术层面,而在于人为因素。这种大规模的耕地破坏行为如果能够长期存在,很可能涉及到"瞒上欺下"的问题,需要更高层级的监管部门介入调查。 更令人担忧的是,这片被侵占的土地可能属于永久基本农田的范畴。在"三区三线"永久基本农田划定工作中,地方政府都承担着具体的保护面积任务。如此大面积的基本农田被非法占用,不仅违反了国家关于防止耕地"非农化、非粮化"的要求,更是对国家粮食安全的严重威胁。 从专业角度来看,这类问题的治理需要采取更加严格的措施。首先,应该建立多部门联动的监管机制,避免出现信息壁垒和监管真空。其次,要加强对监测数据的分析和利用,确保异常情况能够得到及时处理。再次,要强化责任追究机制,对于失职渎职行为要严肃处理。 目前的情况来看,仅仅依靠银川市自行调查可能难以彻底查清问题的来龙去脉。建议由国家土地督察局直接介入调查,全面核实相关责任人的失职行为,依法依规严肃处理。同时,还需要制定切实可行的整改方案,尽快清理垃圾,恢复耕地功能。 耕地保护事关国家粮食安全,事关子孙后代的永续发展。这起300多亩耕地被侵占的事件,不仅是一个地方性的环境问题,更是一个关乎国家战略的重要警示。它提醒我们,在耕地保护工作中,不能只重视表面文章,更要建立起真正有效的长效机制。唯有如此,才能确保"天上看、地上查、网上管"的监管体系真正发挥作用,守住我们的耕地红线。