大皖新闻讯5月20日上午,在中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所的实验室里,康晓慧博士将几滴红酒滴在了一个软软的红色贴片上。很快,贴片的颜色逐渐变淡,“颜色的变化,代表着红酒中‘甲基乙二醛’这一成分的浓度不同,可以此判断红酒的新鲜程度。”

康晓慧博士说,用来做检测的这个小贴片叫做“水凝胶荧光传感器”,可以实现食品质量和健康标志物的实时监控。目前,相关研究成果已分别发表于国际知名期刊《分析化学》和《微尺度》,未来有望得到市场化应用。

水凝胶+探针溶液=传感器

大皖新闻记者在现场看到,“水凝胶荧光传感器”是一个边长约2厘米的正方形柔软贴片,这与我们对“传感器”的印象似乎有些不同。

“通俗来说,这种贴片是由水凝胶与探针溶液相结合制作出来的。”康晓慧博士解释说,在微观下,“探针”是固体形态,加入水之后,就形成了探针溶液,之后与水凝胶材料相结合,就成为了“水凝胶荧光传感器”。

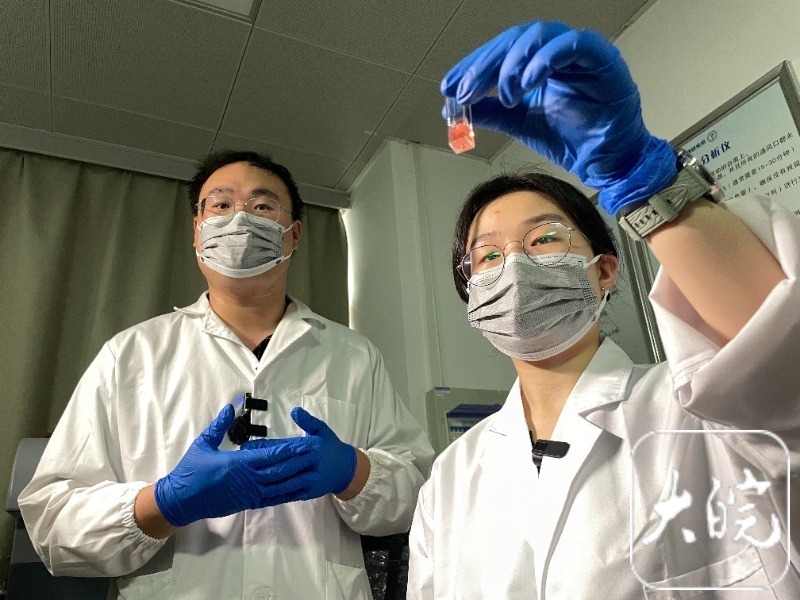

为了让大家更直观地看到反应过程,康晓慧博士进行了演示。

“这个比色皿中的红色液体是探针溶液,现在我要在里面加入待测物。”随着康晓慧博士将待测物滴入比色皿,仅一、两秒钟时间,红色的探针溶液就肉眼可见地变浅了。随后,她拿起980nm激光器,将激光横向射入探针溶液,“你们看,出现了一条绿色的荧光。”康晓慧博士表示,这表示待测物已经与探针溶液进行了充分反应,红色的荧光说明待测物的品质很好,如果变质严重,则会呈现绿色的荧光反应。

未来有望得到市场化应用

“从有想法到形成研究成果,大概经历了两、三年时间。”中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙说,老百姓越来越关注食品安全问题,进行此项研究的初衷,就是为帮助消费者、食品生产商,以及超市、餐馆等,简单快速地判断食品的新鲜程度。

蒋长龙说,有的食物在冰箱中,或是室温中放置了一段时间,从外观看还不错,也没有什么异味,其实可能已经不新鲜了。“针对不同的食物,我们会用到不同类型的‘探针’,它们可以对食物中‘亚硝酸盐’‘生物胺’‘甲基乙二醛’等指标进行检测。”蒋长龙表示,之后再通过980nm激光器或紫外线光观察荧光反应,即可根据不同颜色的荧光判断食物的新鲜程度。

“比如肉类腐败后,会释放出大量的‘生物胺’,所以我们检测肉类主要看这一指标。”蒋长龙介绍,“探针”识别到生物胺之后,浓度越高,贴片就会越黄,黄色越深,说明肉类越不新鲜。

“未来,我们希望能够将这一研究成果进行落地和推广,便于消费者的日常使用。”蒋长龙表示,在产品形式上,除了水凝胶贴片,也可以做成试纸、检测笔等等。

大皖新闻记者姚一鸣摄影报道