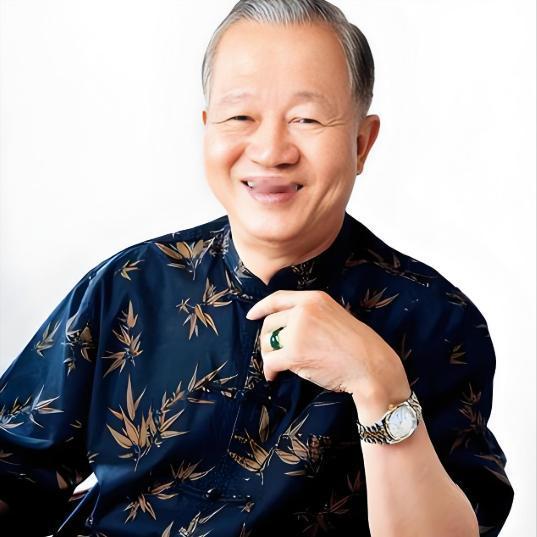

曾仕强说:“当皇帝将50万军马交给大将军时,皇帝是100%信任大将军的;但是,当大将军率领50万大军在外征讨时,皇帝是忌惮、害怕的。因为一旦将军掉转枪口,那么皇帝的危机就来了···” 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 其实,历史上许多“信任”的故事,说到底,都绕不开权力和利益的交接。 战国末年,秦国大将王翦就是这样一个被托付重任的人。 他出身普通,从小爱琢磨事,打仗讲究谋划,不爱抢功。后来成了秦始皇的得力干将,名气越大,事情也越大。 秦始皇统一六国,最后一块硬骨头是楚国。楚国地广兵强,谁都知道难对付。这时候,王翦和年轻的李信,一起被叫到宫里。 秦王问:“打楚国,你们觉得要多少兵?”李信说二十万,王翦坚持六十万。 这一问一答,看似是对战争的评估,背后其实藏着更复杂的心思。 秦王最初听了李信的话,把二十万兵给了他。结果可想而知,李信兵败而归,秦王气得不行。转头又去王翦家里请他出山。 这时候,王翦再次提出六十万兵马的要求。这六十万,是秦国能动用的几乎全部家底。 很多人至今还在争论:秦王把六十万大军交到一个人手里,是不是“傻”?但放在当时的情形,这种“信任”也是被现实逼出来的。 朝堂之上,没有人比王翦更有经验、更能让秦始皇安心。可这份信任,到底能撑多久?一旦离了京城,六十万大军在外,局势就变了。 许多在企业工作过的人,应该有类似的感受:一个部门主管,刚被提拔的时候,老板或许很信任,什么都愿意交给你。 可等你手头的权力越来越大、业绩越来越亮眼时,老板是不是也会开始琢磨别的?这种细微变化,其实很多人都能体会。 六十万大军出征楚国,王翦却没有立刻发起进攻。他让士兵轮流休整,反复操练,补给做好,甚至在军中组织娱乐比赛。 这些看似“拖沓”的举动,实际上是在“稳住阵脚”,也是在给秦王看。 而王翦本人,还三天两头让使者回咸阳讨赏赐。有时候说要地,有时候要房子、还有各种好处。 这在许多下属眼里,甚至在今天读者眼里,都觉得王翦是不是有点“贪”。 可仔细想想,王翦其实最明白皇帝的心思。他要的不是真正的富贵, 而是在用自己的“贪”让秦始皇放心:你看,我惦记的是地皮、房子,不是你的江山。 曾仕强先生在讲课时说:“中国人最怕的就是人心难测,尤其是面对权力和利益的时候。”这话在王翦身上,体现得特别明显。 六十万大军,他有能力调动,楚国抵抗了一年,终究被他一举攻破。 秦始皇听到捷报时,肯定高兴,可高兴背后,难免也会有忌惮:大军在王翦手里,万一有点别的心思,后果难料。 这种微妙的情绪,不只是帝王才有。回头看看现实生活,有多少老板在公司刚起步时,把亲信当兄弟。 可等到公司规模大了,资金账目全在一个人手里,谁心里不嘀咕?我见过一个朋友,做财务管账十几年。 老板信任她,但每年都要换银行、换审批流程。她私下说:“这不是不信任,而是怕人性。” 王翦最终做的,是主动请辞,兵权一交,回老家种田。他明白,长时间握着权力,迟早是祸。 把功劳留在身后,自己转身离开,比什么都值。有人觉得王翦“明哲保身”,可实际上,他是看清了人心的分寸。 王翦灭楚,接着又带兵平定百越,他的儿子王贲也在北方灭了燕国、代国、齐国。父子两代,成了秦国一统天下的最大功臣。 可是,历史上并没有多少关于王翦贪恋权力、或者被杀的故事,反而是他晚年归隐、安度余生。 这种结局,在帝王将相里头,实属少见。很多人手握大权,最后不是死于政变,就是被皇帝猜忌下狱。 王翦之所以能全身而退,是因为他在风头最盛时,懂得“退一步”。 曾仕强常用《易经》里的道理解释人性:“物极必反,盛极则衰。”职场上如此,家庭里也是这样。 兄弟姐妹感情好,等到分家产时,信任的边界就出来了。谁能提前看透、主动避让,谁就能保全自己。 邻居家老两口以前常吵架,儿女争气挣钱后,家里买了房,父亲索性把房产证写成孩子名下,自己只管种菜养鸡。 有人不理解,老人说:“我这辈子累了,手里太多东西,反而不安生。放下才是真自在。” 王翦身上的故事,说到底,是权力与人性的较量。 皇帝信你,是因为你能干事,但一旦你“太能干”,信任和怀疑就成了一体两面。你想安稳,就得给对方吃定心丸。要想长远,懂得进退。 曾仕强先生在讲“管理”时,强调“把复杂的问题,化成简单的生活道理。 其实我们每个人在生活、职场、家庭里,都经历过类似的时刻:一边是信任,一边是防备。知分寸,懂退让,才是让自己平安的路。