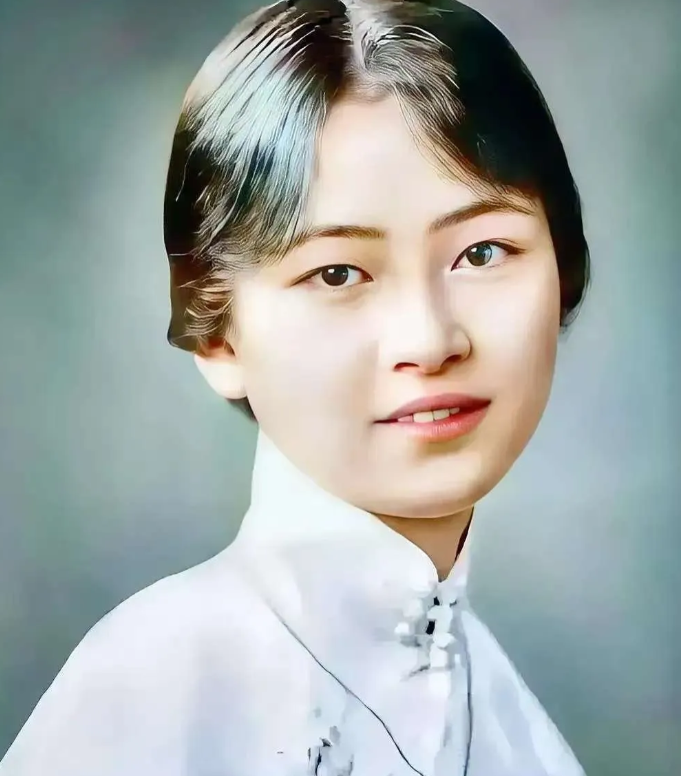

1955年4月1日早上,北京城的两个权威报纸《人民日报》和《北京日报》上,赫然出现了一则讣告:建筑师林徽因逝世,那年她才刚过五十一,这则讣告不是普通的小栏目,而是整版黑框、加粗标题的形式,这在当时,极少有人能享受。

对比来看,能在《人民日报》刊出讣告的,通常都是国家级领导人,一个女性知识分子,一个建筑师,居然获得这种规格的送别,实属罕见,消息传出,北京学界、文化界一下子震动了。

林徽因在病床上躺了八年,从病弱之躯到生命终点,她靠的全是意志和使命感支撑,她不是一位传统意义上的“名人”,更不是政界要员,但她留下的东西,比很多人活着时更重要。

从建筑图纸到诗句,从古建测绘到国徽设计,她都参与过,可这些成就,没有哪个在她活着的时候被广泛报道。

直到她去世的那天,人们才突然意识到,这个名字不该被埋没。

她的治丧委员会名单很特别,共13人,全是各界顶级人物,学术界的看门人,政界的代表人物,一个不少。

物理学家周培源、哲学家金岳霖、建筑学家梁思成、外交官柴泽民,统统在列。这个阵容,比起普通的追悼会规格要高出几层楼。

这里还有一段不太为人知的故事,当时北大校长周培源的女儿周如枚,正好与梁思成的儿子梁从诫新婚不久。

林徽因是梁从诫的母亲,也等于间接成为周家的亲人,梁家和周家因为这层关系,更加亲密。

治丧名单看似学术,实则藏着一层亲情,这也体现出林徽因影响的不仅是学术圈,还有人心。

还有一位特别的人送来了花圈,他是时任北京市市长的彭真,林徽因生前曾与他在北京古城保护问题上有过交锋。

当年林徽因力主保留老城城墙和文物建筑,彭真代表政府推进城市改造,两人曾在会议上针锋相对,气氛一度很紧张。

但她并不因分歧退让,曾在会议记录上写下“保留古迹是为了子孙的眼睛”这种话,后来,彭真开始理解她的坚持,两人达成一种“冷静的和解”。

所以,当林徽因去世,彭真特意选了一束白菊,由自己亲自送去医院,这是当时极少数领导人会为学者做的事,尤其是曾有争执的人,这也说明,林徽因的坚持,最终赢得了对手的尊敬。

她的葬礼安排也不一般。她被安葬在八宝山革命公墓,这片墓地不对普通人开放,是国家为功勋人物、杰出贡献者设立的,林徽因是少数能进这片地方的女性知识分子,更特别的是,这个墓地的部分设计,出自她本人。

早在抗战胜利后,林徽因就参与了八宝山骨灰堂的设计工作,她亲自修改了通风系统图纸,提出“要让骨灰堂四季通风”,理由是“让长眠者也能呼吸四季的风”。

这个设计细节,在当时不被重视,但后来被保留下来,成为骨灰堂的标准样式,谁也没想到,几年后,她自己会长眠于这片土地。

她的墓碑也大有来头,原本北京人民英雄纪念碑建造时,需要设计浮雕底座,林徽因亲自参与设计,花了数月时间画图、打样,雕刻图案选用了牡丹、荷花、橄榄枝等元素。

她设计的试刻样品本准备用于纪念碑正式建设,但在最后方案中,这块雕刻未被采用。

多年后,她的家人将那块未曾被采用的浮雕石块请了回来,作为她的墓碑材料,墓碑上的图案,正是当年人民英雄纪念碑的浮雕原样,雕工细致,石纹之间仿佛还带着她的笔迹。

碑上只刻了六个字:“建筑师林徽因”,没有称谓,没有生卒年,没有头衔,碑文是梁思成亲自写的,这六个字既是身份的确认,也是他对她最后的敬意。

林徽因一生有太多未竟之志,她是第一位参与中国古建测绘的女性建筑师,带着病体攀登山头,一笔一划记录文物结构。

她是清华建筑系的筹建者之一,参与了国徽设计,设计过梁思成的学术展板,也写诗、翻译小说,还是中国建筑学会的创建者之一,每一个头衔背后,都是她默默付出的时光。

但这些事迹,在她活着时并未被广泛传播,直到她去世,国家用最高规格的送别方式告诉所有人:这个人,不该被遗忘。

她的好友金岳霖为她写了一副挽联:“万古人间四月天。”这八个字后来成为最被人记住的悼词,林徽因喜欢春天,四月是她最爱的季节,她的名字和四月,从此连在了一起。

林徽因去世时,身边的人几乎都哭了,梁思成在她病榻前站了整整一夜,金岳霖没有说话,只是坐在她书桌前一动不动。

她的学生、同行、朋友,纷纷赶来送别,有的人连夜赶车,有的人拎着她最喜欢的白兰花,不用宣传,不用组织,人们自己来了。

在那个年代,一个女性知识分子能被这样送别,说明她不只是一个建筑师,她是那个时代一个象征,是用才华、病痛、坚持、人格一起铸出来的。

直到今天,走进八宝山墓区,她的墓碑依旧安静地立在那里,没有封闭栏杆,也没有太多装饰,碑上那六个字,如今看起来,比任何赞美词都更有分量。

评论列表