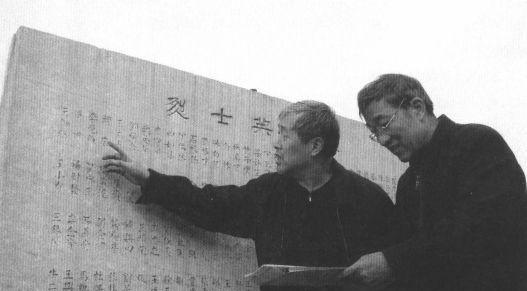

1996 年,山西有个中年男子去旧货市场买书。突然,他被旧书里掉出来的几张泛黄纸片吸引住了,接着,他又找出了 84 张这样的黄纸。他兴奋地问摊主:“老板,这怎么卖?”狡猾的摊主趁机抬高价格:“3000 元!”没想到,男子竟然答应了:“好,帮我保管好,我马上就去筹钱!” 1996年,山西一个旧货市场,中年男子王艾甫本来是去淘书的。那时候旧货市场啥都有,书摊上堆满了旧书报,他随便翻翻,想找点有意思的读物。结果,一本破书里掉出几张泛黄的纸片,纸片看着挺旧,上面的字迹有点模糊。他好奇心上来,又翻了翻那堆书,竟然找出了84张这样的纸片。摊主见他感兴趣,马上开了个高价:3000元。那年头,3000元可不是小数目,普通人一年的工资也就这个数。可王艾甫没怎么犹豫,直接说好,还让摊主先帮他留着,自己赶紧去筹钱。这举动让人纳闷,这些破纸片到底有啥特别的,能让他这么下血本? 后来才知道,这些纸片不是普通的旧纸,而是解放战争时期牺牲烈士的阵亡通知书。每张纸上都写着一个烈士的名字、籍贯、牺牲的时间和地点。这些通知书可能是当年没送到家属手里,辗转流落到了旧货市场。王艾甫拿到手后,没把它们当收藏品,而是开始了一场漫长的寻亲路。他觉得,这些烈士为国家牺牲,名字不该被埋没,家属也该知道他们的下落。于是,他开始查资料、找线索,想把这些通知书送回烈士的家人身边。 那时候没互联网,查资料全靠跑档案馆、问老乡、翻旧报纸。王艾甫是个普通人,没啥背景,干这事儿全凭一股子信念。他先从纸片上的信息入手,上面有烈士的名字和籍贯,但很多地方早就改了名字,有的村子甚至都没了。他只能一点点比对历史资料,问问当地的老人,慢慢拼凑出线索。有的烈士家乡离山西不远,他就骑自行车或者搭长途车过去找;远的,他就写信联系当地政府或者邮局帮忙查。每次找到一个家属,他就把通知书亲手交过去,顺便问问烈士生前的事儿,记下来。 这活儿听着简单,其实难得很。84张通知书,意味着84个烈士,背后是84个家庭。有的家属早就搬走了,有的压根不知道自己家出过烈士,有的接到通知书时已经泪流满面,说没想到这么多年还能知道亲人的消息。王艾甫跑了十几年,腿跑细了,头发也白了,家里人开始还不理解,觉得他瞎折腾。可他不这么想,他说这些烈士当年连命都不要了,自己多跑点路算啥。 慢慢地,他找到的家属越来越多,有时候一天能跑好几个村子,有时候几个月连一个线索都找不到。到后来,他差不多把84张通知书全送到了烈士亲人手里。有的家属感动得要给他钱,他死活不要,说这不是为了钱,就是想让英雄的名字有个归处。整个过程持续了二十多年,从1996年一直到2010年代,他没停过。山西当地报纸还报道过他的事儿,大家才知道这个普通中年男子的坚持有多不简单。 这84张通知书,每一张背后都是一个故事。有的烈士才十八九岁,牺牲时还没成家;有的留下了孩子,可孩子长大后也不知道爹是怎么没的。王艾甫把这些故事一点点挖出来,也让更多人知道了那段历史的重量。他不是啥大人物,就是个普通人,可他干的事儿一点都不普通。3000元买下的不只是纸片,更是84个烈士的尊严和记忆。 王艾甫的故事让人心里沉甸甸的。1996年那次偶然的发现,成了他后半辈子最大的牵挂。那些泛黄的纸片,从旧货市场的角落走到烈士家乡的祠堂,靠的是他的执着。这事儿接地气,也真实得很,没啥花里胡哨的修饰,就是一个人认准了要做的事,硬着头皮干到底。想想看,要是没有他,这些名字可能就真被时间埋了。