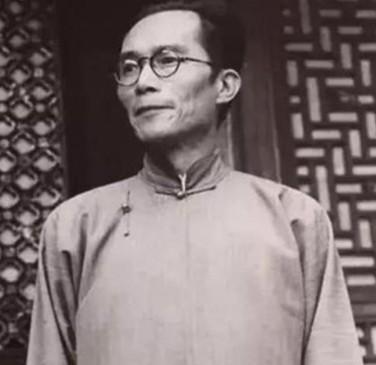

1962年,清华校长梅贻琦病逝。家人在整理他的遗物时,在病床底下竟然发现了一个手提包。谁知,打开之后,大伙都傻眼了。 (信息来源:2021-11-10 中国教育新闻网——水木清华一枝梅 ) 梅贻琦先生73岁那年合上双眼,告别了他倾注一生的清华,也告别了这个纷扰的世界,他走后,一个不为人知的秘密才慢慢显露出来,1962年,秘书清理他的遗物时,在病床底下发现一个手提包。 这个包,梅先生生前去哪儿都带着,从不许旁人碰,就连朝夕相处的妻子韩咏华,也没见过里面的东西,这沉甸甸的包里,究竟藏着什么,能让这位清华校长如此看重,甚至到死都没撒手?包被打开的瞬间,在场的人都愣住了,空气仿佛凝固。 谜底揭晓,包里既没有金银财宝,也不是什么私人信件,而是塞得满满当当的清华基金账目,每一笔收入,每一笔支出,都记得清清楚楚,就像刻在纸上一样。 那一刻,韩咏华平静地补了一句:“他生前也没留下任何财产,该说的话在病床上也早就说完了,也就不需要什么医嘱了,”这话听着平淡,却像锤子一样砸在每个人心上,在那个只要有点私心就能轻松“揩油”的年代,长期管着巨额教育经费的梅贻琦,竟然穷得这么彻底,在人群里简直算是个“异类”。 1938年5月4日,西南联大在战火中勉强开学,按理说,学校该由清华、北大、南开三校校长轮流当家,可没多久,北大校长蒋梦麟和南开校长张伯苓都因事去了重庆,联大这副千斤重担,就全落在了最年轻的梅贻琦肩上。 当时的联大,要钱没钱,清华赖以生存的庚子赔款基金也断了顿,学校几乎转不动了,五年下来,本息欠款高达1400万元,这天文数字让梅贻琦愁白了头,他咬牙决定,学校一切开销都得省,校舍用黏土夯墙,屋顶盖铁皮。 尽管如此,1941年时,这些金属板材也无法继续支撑,只得拆卸变卖以维持基本生计,教师们的处境更是艰难至极,就连数学泰斗华罗庚也只能在牛舍屋顶将就过夜,文学家朱自清靠一条毛毡扛过湿冷的冬天,物理学教授吴有训的皮鞋破得脚趾头都露了出来,诗人闻一多甚至得捉蚂蚱填肚子。 眼见如此情形,身为校长的梅贻琦心中颇不是滋味,他率先取消自己应有的电话费、米面补助,撤去办公室取暖炉,主动封存配车,本就补贴微薄仅够糊口,这一断,日子愈发艰难了。 他太清楚了,一流的大学,靠的不是气派的楼,而是有学问、有品格的大师,这份对大师的敬重,可不是嘴上说说,早在他当清华教务长兼国学院主任的时候,他曾亲赴车站迎候语言学权威赵元任,而当国学宗师王国维在昆明湖自尽后,也是由他亲自操办丧事,这些举动充分体现了他对学术人才的敬重之情。 正是在他"大师治校"理念的引领下,至1936年清华大学建校25周年之际,学府已汇聚众多英才,陈寅恪、朱自清、金岳霖、叶企孙等赫赫有名的学术泰斗纷纷聚首于此,切实呈现出一幅"名家荟萃"的盛况。 他明确指出,大学的任务就是“研究学术”和“造就人才”,而只有大师,才能培养出顶尖的人才,引领学术潮流。 1931年,“九·一八事变”爆发,国难当头,学校里一度有人主张迁校,这种消极的声音让梅贻琦非常痛心,他提笔写下文告,痛斥这种懦弱苟且的想法,用清华“自强不息”的校训警醒师生,告诉他们年轻人应该担起时代的责任,用学术救国,“致力学术,造成有用之人才,将来为国家服务”。 到了1948年北平解放前夕,面对南京方面的邀请,梅贻琦却选择远赴美国,以清华大学校长的名义,守护清华在美国的巨额基金。 他扛住台湾方面屡屡的游说压力,坚守“清华之资唯能用之于科研”,保证钱款皆用得恰到好处,且以此资助众多海外求学的清华学子,直至1955年,他方独自返回台湾,殚精竭虑筹建清华原子科学研究所,而这正是日后新竹清华大学的肇始。 1960年,梅贻琦得了骨癌,住进了医院,好友胡适来看他,知道病情不乐观,劝他写份遗嘱,梅先生却不太高兴,沉默不语,就算平时最听话的弟弟梅贻宝来劝,他始终守口如瓶,直至辞世后两周,那个神秘手提包被开启,众人这才豁然开朗,包内存放的,正是他三十余载坚守"赤诚不渝"的清华基金完整账簿。 他早就把自己的一切都奉献给了清华,哪还有什么个人遗产需要交代?常年操劳与营养不足已使他身体每况愈下,住院治疗期间,他竟连医疗费用都无力承担,最终是清华校友们主动集资,配合胡适先生私下援助的500美元,才得以解决这一紧急困境。 梅贻琦先生走了,一分钱遗产没留下,却留下了一座精神上的丰碑,就像清华老校友说的,他在清华十几年,面对那么大笔基金竟能分文不沾,在那个贪腐成风的年代,他的高洁清廉简直像圣人一样,足以成为万世师表。 清华学子尊其为"永世校长",同事们视他为"融贯中西的君子典范",他亲手缔造的西南联大,堪称中国教育史上无可复制的传奇,"正气凛然,清廉如水"这八字评价,堪称对他最为贴切的写照。