1988年夏天,洪学智和秦基伟站在徐向前家门前,手里提着个工具箱,两人原本是来探望这位离休元帅,但为了带什么礼物,两位将军琢磨了好几天,怕送贵重了,老元帅发脾气;怕空着手去,又太不像话,最终这个工具箱,成了他们之间一场难解又温情的选择。

那年徐向前刚离休没多久,住在北京西郊的一处旧楼里,房子不大,家具也都是七八十年代的老样子,女儿徐鲁溪来看望他时常被劝着“别带东西”,她说他连饭菜都吃得极素,早餐就是一碗稀饭一把咸菜,衣服呢,穿了快十年,补丁摞补丁。

洪学智跟徐向前是老交情,当年抗日战场上就是上下级,后来他当了总后勤部长,这回探望老首长本是情理之中。

秦基伟年轻时在西北野战军干警卫员,后来一路当到国防部长,两人也有点师徒情分,两人商量着过去看看老领导,可一提送礼这事儿,犯了难。

按部队规矩,探望离休老干部,多少得带点心意,但问题是,这位“布衣元帅”可不好伺候。

前几年,部下带了盒点心去,徐向前当场发火:“搞特殊化是不是?你这点心我吃了心不安!”后来这事传开了,大家都不敢随便送东西。

洪学智和秦基伟约在办公室里坐了一晚上,茶喝干了几杯,礼物清单写了一页又一页,补品不行,电器不行,字画也不合适,正想着发愁,秦基伟突然想起一个事儿:“哎,他闺女鲁溪说过,有次送他一个小扳手,他可高兴了,说平时修收音机正缺这么个工具。”洪学智一听就来了劲:“工具?行,我这儿正好有一套工具箱!”

这工具箱是洪学智出国考察带回来的样品,里面扳手、螺丝刀、锤子、钻头,样样齐全,外壳是铝合金的,结实又轻便。

他本来打算拿回来让部队看看能不能推广,现在想想,用来送徐向前,正合适。

“既能用得上,又不是值钱东西,首长还喜欢。”两人一拍即合,第二天一早,洪学智亲自从后勤部拿来那个工具箱,跟秦基伟一起去了徐向前家。

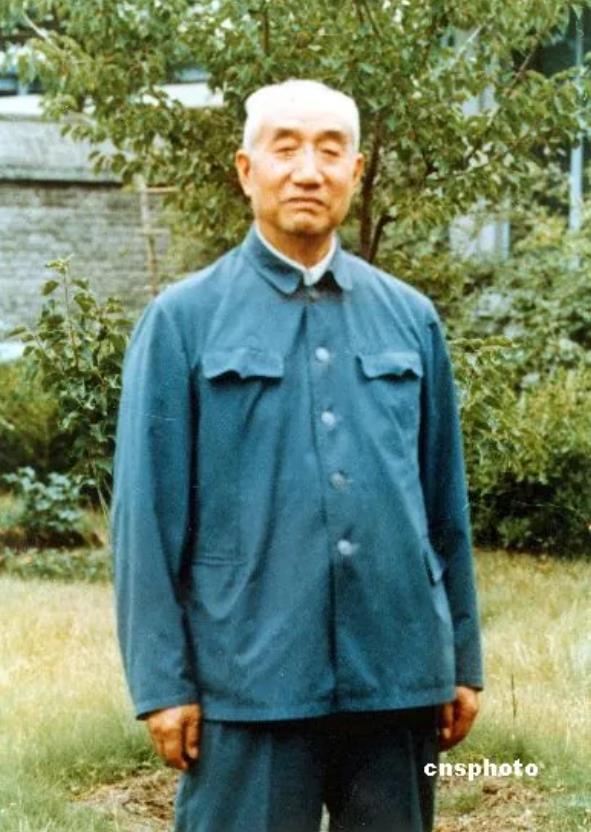

进了门,徐向前穿着旧中山装坐在阳台藤椅上,看到两人,他放下手里的收音机,笑着站起来:“老洪、老秦,好久不来了啊。”

寒暄几句后,洪学智把工具箱往桌上一放:“首长,这是我们给您带的点东西,不贵重,您看看能不能用上。”徐向前一愣,打开箱子一看,眼睛亮了。

“这个好啊,我这电风扇转轴老卡,正发愁没有螺丝刀用。”他拿起扳手试了试,点点头,“你们这回是真上心了。”

气氛顿时轻松起来,徐向前招呼他们坐下,厨房那边,老伴黄杰正在炒菜,没几分钟,几个小菜端了上来,豆腐、咸菜、炒空心菜,还有一锅小米粥。

秦基伟笑着说:“首长,我们也跟着您改善改善伙食。”徐向前笑了:“哪有什么改善,就是平时就这么吃。”

三人边吃边聊,从延安时期说到西北战役,从解放战争讲到朝鲜参战,洪学智回忆起自己在后勤部的困难,说当年修机场、调粮草,全靠首长在前方顶着压力撑着。

秦基伟也提到,年轻时在警卫班,首长不让特殊化,晚上还让大家一起铺草席子睡地上。

徐向前听了不多说,只说一句:“那时候是战争,不讲这个,讲的是一块干活。”说完又拿起小工具,琢磨着怎么拆风扇。

探望那天,三人坐了大半天,临走时,徐向前送到门口说:“你们这东西,我是真喜欢,有这工具,以后电线、门轴、收音机都能自己弄了。”

从那以后,洪学智在内部会议上多次提起这件事,说“送礼得看人、看心”,那套工具箱没几年就在部队推广开来,用在维修、训练各方面。

而徐向前的那套工具,也一直摆在他阳台小桌子旁,哪样坏了、松了,他都亲自动手修。

徐向前的简朴也不是做样子,他家一直没换新家具,有次自来水管坏了,邻居建议叫物业换新一截,徐向前说:“旧的还能修,扔了可惜。”他拿着扳手折腾了半天,最后拧紧了水阀,管子没再漏。

女儿劝他:“爸,您都八十多了,还自己修啊。”他说:“动手动手,脑子也跟着转。”

黄杰老太太也一样,家里油盐酱醋都精打细算,有年厨房的橱柜门掉了,她拿旧布条缝了一圈,又把螺丝钉紧,看着一点不比新换的差,徐向前还夸她:“你这比后勤修得还细。”

1990年后,徐向前身体大不如前,但还是坚持自理,他的秘书曾说:“首长不让我们给他开小灶,连白米饭都不多吃,他说年轻时吃窝头,现在吃点咸菜就够。”

临终前,他留下遗愿,让把抚恤金的一部分捐出去,给身边曾帮过他的一个秘书的孩子治病。

洪学智得知后,专门写信给部队干部,讲了这件事,信里没有一句大话,只写了几句:“首长不多留东西,只留下他这股子节俭劲。”

那年年底,洪学智回母校作报告,有学生问他:“首长您送过最特别的礼物是什么?”他想了想说:“有一次,我送了一套扳手,那不是礼物,是情分,是对一个人性格最好的回应。”

这件事没上报纸,也没人大张旗鼓地宣传,但在熟悉老首长的人中间,一直在传,工具箱的事,说的是小事,看的是分寸、情谊、习惯,更是那代人之间那种不言而喻的信任感。

参考资料: 《徐向前年谱》,人民出版社,2009年版。

评论列表