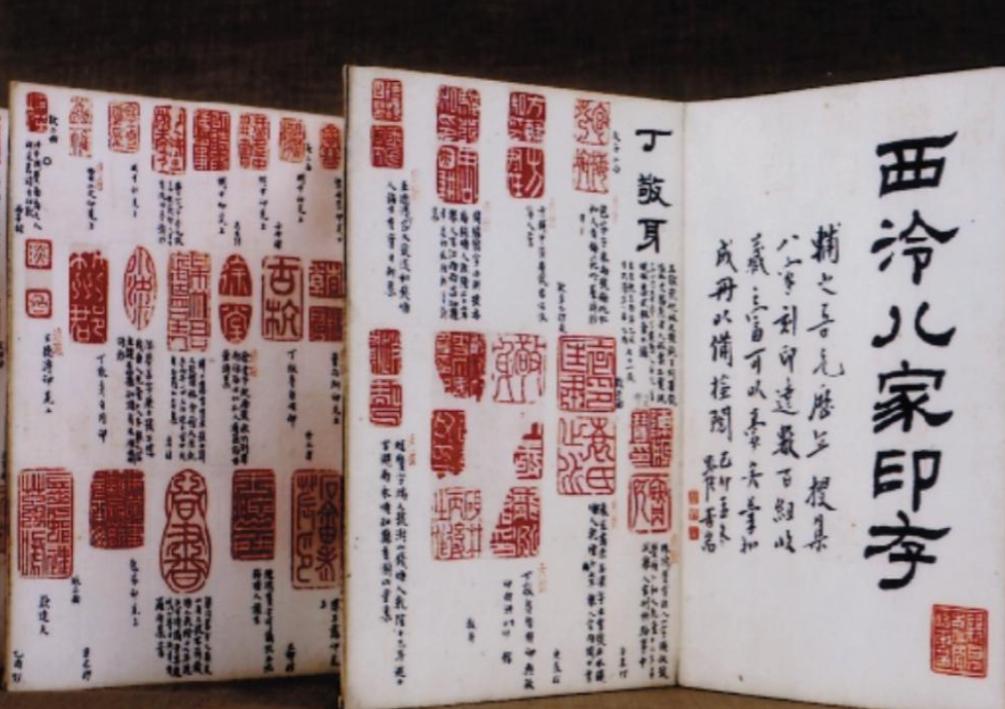

2011年,日本借走中国国宝级文物,展出后蹊跷“丢失”,日方:丢了,愿赔12万元。如今,又想借中国月壤展览,哪来的这么大脸? 二零一一年秋天,浙江省杭州市丁家后人丁如霞女士收到一份来自日本的请求。日本篆刻联盟副会长内藤富卿希望借展丁家祖传的《西泠八家印存》。 这部清代篆刻巨著收录了六百多方印章拓本,承载着中国篆刻艺术千年文脉。 为促进中日文化交流,丁女士将文物托付给日方。谁曾想,这件国宝在东京展览结束后竟离奇失踪,成为中日文化交流史上挥之不去的阴霾。 展览闭幕当天,负责归还文物的内藤富卿声称,他在东京某车站公厕如厕时将装有文物的纸袋遗落在洗手台。 等折返寻找时,纸袋已不翼而飞。日本警方调取监控、走访调查却毫无线索,最终仅赔偿12万元人民币了事。 这起事件暴露出惊人的管理漏洞——价值连城的古籍竟被随身带进厕所,安保措施形同虚设。 这场闹剧并非孤例,上世纪八十年代,赴美展出的兵马俑被人掰断手指盗走;台北故宫出借的《祭侄文稿》被印成仙贝包装纸;三星堆青铜剑在日展出时摔成碎片。 每次"意外"后,涉事方总以"无心之失"搪塞,赔偿金额尚不及文物价值的零头。这些事件折射出国际文物交流中的权力不对等,更刺痛着国人关于近代文物浩劫的集体记忆。 历史伤痕始终未愈,二战期间,日本通过系统化掠夺获取中国文物超360万件,北京猿人头盖骨等顶级国宝至今下落不明。 东京国立博物馆、美秀美术馆等重要机构中,半数藏品源自中国。虽经多年追索,但受制于国际法漏洞与日方消极态度,仅有唐鸿胪井刻石等极少数文物得以回归。 当嫦娥六号带着1935克月壤凯旋,新的考验接踵而至。这份来自月球背面的珍贵样本,既是科技实力的象征,更承载着民族尊严。 日本航天机构虽未参与探月工程,却多次表达研究意愿。这种诉求引发中国民众强烈反弹,社交媒体上"月壤不外借"的声浪持续高涨。 争议背后是复杂的情感纠葛,日本民间虽有"中国文物返还运动推进会"等组织呼吁正视历史,但政府层面始终回避战争责任。 2025年2月东京集会中,山口大学名誉教授纐缬厚指出:"归还文物是认知侵略历史的基本前提。"然而日方至今未建立系统化归还机制,重要文物仍深藏于皇宫与私人收藏。 文物保护专家王元林强调,国际交流需建立在互信与对等基础上。 中国文化遗产研究院参与的吴哥古迹修复等34个项目证明,只要制度完善、监管到位,跨国合作能实现双赢。 关键在于建立文物追溯、安保、追责的全链条机制,避免再现《西泠八家印存》式的悲剧。 当前,我国新修订的《文物保护法》已纳入国际公约核心条款,文物外借需经过三级专家评审与卫星定位追踪。 2025年4月,赴日"跨越两国的审美"特展中,170件文物均配备智能感应装置,任何异常移动将触发跨国联动警报。这种技术赋能下的新型交流模式,正在重塑国际文物合作格局。 月壤样本的处置成为风向标,航天局采取"有限共享"策略,向俄、法等18国分发样本,唯独排除受《沃尔夫条款》限制的美国。 对于日本的研究请求,中方明确表示需满足三个条件:签署文物追索合作备忘录、建立联合安保机制、公开历史档案协助寻回战争流失文物。 这种"以空间换时间"的策略,既守护科技成果,又推动历史问题解决。 文化自信不应困守高墙之内,但开放必须以安全为基。 正如清华大学艺术博物馆中日联展策展人所说:"文物交流如同精密的外科手术,既要打开文明对话的窗口,更要确保血脉不被割裂。" 当东京国立博物馆里的中国青铜器与北京故宫的日本漆器隔空辉映,人们期待的是文明互鉴而非单方索取,是责任共担而非历史遗忘。 参考信源: 中国新闻网《日本民众集会要求返还从国掠夺的文物》(2024-12-07) 环球网《看不下去日本政府,日本众呼吁返还中国文物》(2025-02-22) 光明网《日本民间组织举行集会呼返还中国被掠夺文物》(2025-04-23) 国家文物局《亚洲文化遗产保护行动中合作项目白皮书》(2025-03-15) 中国航天局《嫦娥六号月球样品国际合管理细则》(2025-05-10)

评论列表