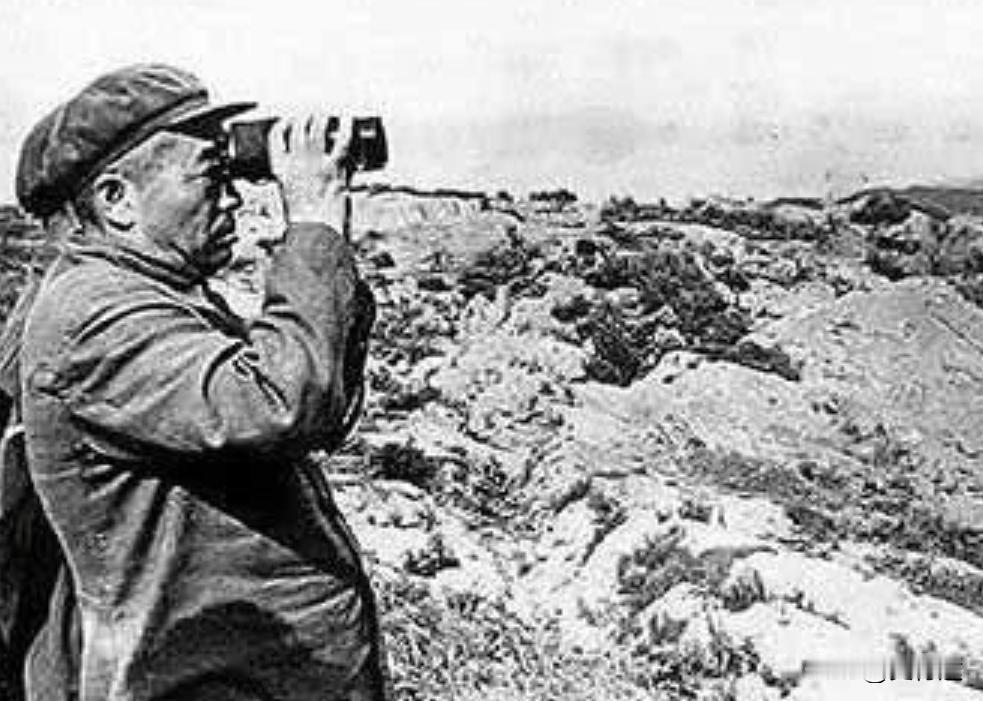

1951年,10万志愿军被美军包饺子,一向淡定自若的彭老总心急如焚连忙向毛主席求助。毛主席苦思3小时,下达8字命令。众将一听都懵了,彭老总却直呼高明。 朝鲜半岛的春日细雨打在沟壑纵横的山岭,溅起淡淡雾气。 1951年四月的大地并不寂静,坦克履带在泥浆中碾出低沉轰鸣,炮声偶尔划破山谷,提醒双方将领这场鏖战尚未结束。 几个月前,麦克阿瑟黯然离开远东司令部,他留下的职位被李奇微接管。 外界起初对这位新任联合国军司令的关注并不多,媒体的镁光灯继续追逐那位高举烟斗的前任,却忽视了正悄悄扎进前线壕沟的将领。 李奇微到任的第一件事不是调整部署,而是把自己扔进士兵群里。 与此同时,中国人民志愿军正沿既定节奏推进。 前四次战役连战连捷,对手一路退守到三八线附近。志愿军部队凭借机动与夜战能力夺取优势,但补给瓶颈已经露出端倪。 战士们背负干粮和弹药依赖人力输送,空中优势掌握在美军手里,道路又被炸弹反复轰击,后勤线在漫长山路间时断时续。 八天,成为志愿军前锋能承受的极限时长。 八天之后,枪膛里的子弹、背囊里的炒面和干粮都会告急,部队不得不回撤。这个不经意的周期落在李奇微眼里,变成破局钥匙。 李奇微把这种进攻节奏称作“礼拜攻势”。 他坐在行军桌前推演数据,判定只要拖住志愿军,八天大限一过,对手便会因弹尽粮绝而主动收缩。 要让拖延奏效,必须令美军保持机动,既不陷入消耗,又能不断施压。 于是,他构思出“磁性撤退”战法。 磁铁可以吸附,也能在距离合适时突然排斥;美军要做的,就是把志愿军吸过来,却不让其真正咬住。 日间,美军集中火力布设炮网,一旦志愿军发起冲锋,炮兵与航空兵同步开火,切割冲击波。 临近傍晚,美军整装后撤三十公里,把阵线留给追来的步兵,再用夜航机轰炸补给通道。 第二天天亮,美军又机械化推进到原来的火线,重新点燃炮管。 志愿军的夜战优势被迫对着空气挥拳,白天又面临铺天盖地的炮火。山间的小路被拦腰炸断,驮运弹药的骡马翻倒在沟里,补给车队深夜摸行时不断遭到空袭。 士兵们咬牙前行,却发现前方目标像影子般跳动,不断退却又不断出现。 李奇微选择把诱敌行动做得逼真。 他允许前沿小股部队留下废弃车辆和物资痕迹,制造仓皇撤退的假象;指挥部电台故意放出频率混乱的通报,诱导监听的对方判断美军已动摇。 连获胜捷的志愿军对“溃军”心生轻视,十万大军分数路追击,队形被慢慢拉长。 彭德怀在观测点用望远镜发现,美军撤退动作干净利落,部队调度依旧井然,警觉随之升高,紧急发电要求部队收拢。 前锋早已深入二十多公里,山口狭窄,调头困难。 李奇微在合围圈外布置的炮兵群开始发威,火舌像钢刷一样在山坡上刷出焦土带。志愿军被迫边打边退,局势陡然紧绷。 紧急电报飞向北京。毛泽东在中南海会议室凝视战区态势图,手指停留于几处山隘,片刻后提笔写下“转守为攻,两面夹击”八字。 电令传到前线,志愿军侧翼立即调动。 原本迂回掩护的部队掉头切向美军后方,前锋则固守山脊死撑弹药缺口。 美军第一次感受到被反包围的压力。炮兵阵地开始被侧后火力点名,补给线短暂受阻。 磁石失了衡,美军急于收缩,却在狭窄山道上与己方车辆相互堵塞。 李奇微命令空军对志愿军新出现的侧翼火点实施高强度轰炸,爆炸火球照亮夜色,山林被烧得通红。双方在几公里宽的谷地中反复拉锯,尸体、焦木、废弃钢盔混杂在泥浆里。志愿军依靠险峻地形和熟练夜战逐渐撕开缺口,美军的合围圈出现裂痕。 几天后,志愿军主力脱离险境,李奇微被迫下令整体后撤,稳固三八线一带防御。 韩江冷雾消散后,战场恢复短暂沉寂。 志愿军付出沉重代价,但避免了被合围毁灭;美军损失虽小于对手,却未能借磁性战术实现歼灭。 李奇微在作战总结里写下评价:中国指挥层反应迅速,侧翼机动打破了计划时差。 他没有对失败讳莫如深,反而对志愿军的耐力和毛泽东、彭德怀的判断力表示敬意。彭德怀也在战报中称对手“用兵沉稳,堪当大任”。 第五次战役止于六月,双方士气不再轻易飙升,对战略消耗的忧虑迅速蔓延。 三八线成为拉锯战新起点,火炮声依旧此起彼伏,但都缺乏打破平衡的魄力。 志愿军随即加强工兵辎重建设,尝试以伪装、疏散、夜间分段输送等方式抵消空袭压力。 停火谈判在七月于板门店开启。 李奇微作为联合国军代表团成员之一,与中朝代表隔着长桌对坐。 谈判桌上隐含的尊重从战场带来:没人再轻视对面那支靠步兵起家的军队,也没人再用纸面数字评判将领的能力。 李奇微知道,对手的韧性超出最初预估;中方也清楚,美军的火力体系和灵活指挥同样不容忽视。谈判过程漫长曲折,战线仍有零星炮击,但大规模冲锋再未出现。 磁性撤退与八字破局像两笔力道相当的书法,一横一竖,彼此制衡,在半岛山河间留下深刻沟槽。

评论列表