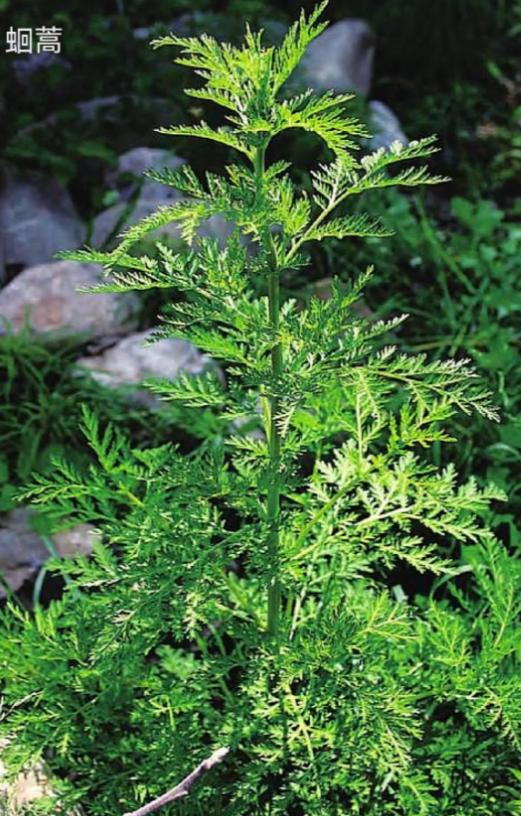

1952 年,苏联援助了我国 20 克极为珍贵的蛔蒿种子,它们被分为 4 份,在四个国营农场展开试种,自此,中国人肚子里的蛔虫有了克星。 上世纪五十年代,中国老百姓的肚子里普遍养着一种“不速之客”——蛔虫。 那时候十个孩子里得有七八个肚子里钻着这种白花花的寄生虫,农村地区的情况更严重。 就在这节骨眼上,苏联老大哥伸手帮了咱们一把,送过来几个牛皮纸信封,里头装着20克看着像芝麻粒的种子。您可别小瞧这点儿种子,这就是后来救了几代人命的蛔蒿种子。 这些金贵种子被分成四份,坐着专车送到了山东、山西、河北的四个国营农场。 技术员们像伺候祖宗似的整天守着试验田,浇水施肥都拿着量杯算到小数点后两位。 最争气的要数潍坊那片地,硬是在黄土地里种出了开蓝花的蛔蒿。等把花骨朵晒干碾成粉,里头提取出来的有效成分往显微镜底下一搁,好家伙,专克蛔虫的天然药物。 可问题来了,这药粉苦得跟黄连似的,别说小孩不肯吃,连大人都直皱眉头。 这时候有个脑子活泛的大夫出了个主意:咱们把药做成糖块儿咋样?这话可把制药厂的人点醒了。 没过半年,市面上就出现了五颜六色的宝塔糖,尖尖的塔顶上还撒着糖霜,搁供销社柜台里跟真糖果摆一块儿,压根分不出来。 您还别说,这招真灵。原先见了药碗就跑的孩子们,现在追着大人要宝塔糖吃。 有些馋嘴娃娃没病也偷着吃,倒把家长们愁得直跺脚——这糖吃多了可要拉肚子。 不过话说回来,自打宝塔糖普及之后,各村卫生所的驱虫药消耗量直线下降,蛔虫感染率眼看着从七成多降到了两三成。 可惜好景不长,1960年中苏关系闹掰了。苏联专家撤走的时候,连张图纸都没给留,生产宝塔糖的关键设备全成了摆设。 咱们自己的技术员憋着股劲儿,硬是照着记忆把机器给攒出来了,可产量还是跟不上趟。 屋漏偏逢连夜雨,那几年自然灾害闹得凶,蛔蒿收成只有往年的三分之一。老百姓又开始犯愁,生怕宝塔糖要断货。 要说咱中国人的智慧真是无穷的,农业专家带着老农在盐碱地里搞起了蛔蒿种植试验,工业战线搞起了“蚂蚁啃骨头”式的设备改造。 虽然宝塔糖的产量始终没恢复到鼎盛时期,但好歹没让蛔虫病卷土重来。等到了八十年代,新一代驱虫药片上市,宝塔糖才算是光荣退休。 现在四十岁以上的人提起宝塔糖,还能咂摸着嘴回味那股子甜味呢。 这里头还有个插曲得提一嘴。当年苏联援建的可不止蛔蒿这档子事,著名的“156项工程”才是重头戏。 从鞍山钢铁厂到长春汽车厂,从洛阳拖拉机厂到兰州炼油厂,这些现在听着耳熟能详的大企业,都是靠着苏联提供的设备和技术建起来的。 虽说后来两国闹了矛盾,但这些工业底子实实在在撑起了新中国的经济建设。 说到医疗卫生领域,当年苏联派来的医疗队可没少帮忙。除了蛔虫病防治,还在东北扑灭过鼠疫,在南方控制过血吸虫病。 根据1999年卫生部编纂的《中国卫生五十年》记载,1952年全国培训的基层卫生员中,有三分之一接受过苏联专家的指导。 这些穿白大褂的“老大哥”手把手教咱们怎么建防疫站、怎么搞疫苗接种,给新中国公共卫生体系打下了基础。 回头看看蛔虫病的防治史,其实就是一部活生生的社会发展史。 早年间农村人喝生水、上旱厕的习惯,给蛔虫卵传播开了方便之门。 等后来爱国卫生运动搞起来,全国上下挖茅坑、修水管,蛔虫卵没了落脚地。再加上84消毒液、驱虫药片这些新鲜玩意普及,到九十年代后期,蛔虫病在多数地区已经成了稀罕病。 现如今年轻家长带孩子体检,听说要查寄生虫,都觉得是多此一举。可他们不知道,就在三十多年前,哪个小孩要是没吃过宝塔糖,那才叫不正常呢。 这段历史提醒着我们,今天的卫生习惯不是天上掉下来的,那是几代人实实在在干出来的。 (官方信源:国家卫生健康委员会《中国居民寄生虫病流行现状调查报告》;国务院新闻办公室《新中国五十年代苏联援建项目白皮书》;《山东省志·卫生志》1992年版)