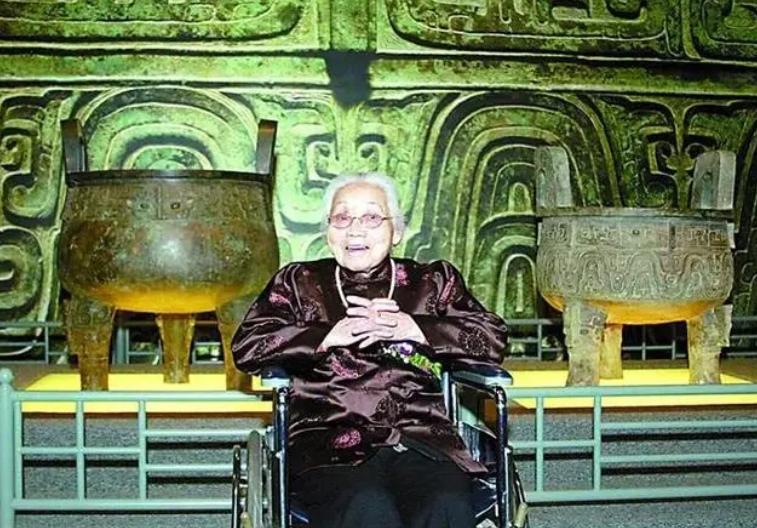

1925年,苏州豪门潘祖年病重,他在临终前支开了旁人,单独留下了20岁的孙媳妇,吃力的对她说:“我知道你守寡委屈,但是我死后啊,你千万不要改嫁,我有重要的东西要交给你!”孙媳妇重重地点点头。 20世纪初的苏州潘家是江南名门望族,祖上出过状元、探花,宅院深处藏着两件传世珍宝,西周大盂鼎与大克鼎。 这两尊青铜重器自晚清出土后便历经波折,最终在一位弱女子的守护下得以保全,谱写出文物守护史上最动人的篇章。 1903年,刚满18岁的丁家小姐嫁入潘家。谁料新婚仅三个月,丈夫潘承镜便病逝。 按照旧时礼法,这桩婚事本该就此终结,可命运却将这位年轻寡妇推向了家族守护者的位置。 潘家老爷潘祖年此时已病入膏肓,他看着满堂老幼,最终将目光锁定在孙媳身上,这个读过私塾、处事干练的女子,成了传承家族使命的最后希望。 病榻前,潘祖年支开众人,将装着传家宝秘密的檀木匣郑重交到孙媳手中。 木匣里除了房契地契,还有张泛黄的舆图,标注着宅院某处地下埋藏的秘密。 为让孙媳名正言顺执掌门户,潘祖年特命她改姓潘,更过继两个幼童延续香火。 当夜,潘家老宅最深处的密室灯火通明,潘达于第一次见到了传说中的大盂鼎与大克鼎,青铜器身泛着幽光,千年铭文在烛火中若隐若现。 随着潘祖年病逝,二十岁的潘达于正式执掌家业。 此时的大清王朝已风雨飘摇,觊觎潘家珍宝的势力接踵而至。 最先发难的是两江总督端方,这个嗜好收藏的封疆大吏派兵围住潘宅,声称要"借鼎赏玩"。 潘达于不卑不亢,搬出光绪帝御赐的"攀古楼"牌匾,又暗中联络苏州商会施压,终使官兵悻悻退去。 此事惊动上海《申报》,在1909年7月的报道中,记者感慨"江南潘氏竟以妇人之智退虎狼之师"。 民国初立,时局愈发混乱。 美国古董商约翰·福开森携十万银元登门,许诺可以在租界提供永久庇护;国民政府新建办公大楼时,又派专员用"暂借陈列"为名索要宝鼎。 面对这些明抢暗夺,潘达于始终守着"谨守护持,绝不示人"的家训。 她将宅院改造成迷宫般的结构,重要房间设置三重门锁,更在1935年秘密请来照相馆师傅,为所有青铜器拍摄玻璃底片存档。 1937年淞沪会战的炮火逼近苏州,潘达于做出了人生最重要的决定。 中秋夜,她带着两名老仆撬开祖屋地砖,挖出深达两米的土坑。 大盂鼎被棉被层层包裹,鼎腹空隙塞满小件玉器;大克鼎因体型更大,特制杉木箱内还垫着防潮石灰。 当第一缕晨光透进窗棂时,地面已恢复如初,唯有墙角新移来的八仙桌静静守护着秘密。 日军占领苏州后,潘宅遭遇七次洗劫。 1938年2月的搜查最为惊险,二十多名日本兵用刺刀挑开每块地砖,刺鼻的煤油味弥漫整座宅院。 躲在暗室的潘达于紧握剪刀,听着头顶翻箱倒柜的声响,直到日军小队长用生硬中文吼出"青铜器,交出来",她仍咬紧牙关不发一言。 这段经历后来被记录在潘家账房先生的日记本里,泛黄的纸页上还能看见当年滴落的烛泪。 抗战胜利并未带来安宁,1944年梅雨季,埋鼎处地面突然塌陷,潮湿的江南水土终究腐蚀了木箱。 潘达于当机立断,指挥家人用粗麻绳吊起宝鼎,转移到西厢房杂物堆中。 这里常年堆放旧纺车、破衣柜,鼎身上盖着发霉的蓝印花布,任谁都想不到层层破絮下藏着千年国宝。 这种"灯下黑"的藏法持续到1949年,期间国民党溃兵、文物贩子多次登门,始终无功而返。 新中国成立后,潘达于做出惊人之举。 1951年7月,她亲笔致信华东军政委员会:"盂克二鼎为全国性重要文物,宜得永久保存。" 这封用毛笔小楷写就的信件现存于上海博物馆,信纸边缘的折痕清晰可见,见证着历史转折时刻。 捐赠仪式上,政府特颁两千万元旧币奖励,她却分文不取,全数捐作抗美援朝军费。 当大克鼎入驻上海博物馆青铜厅时,参观队伍从二楼排到南京西路,上海《新民晚报》用整版记录了这一盛况。 2004年的世纪重逢最令人动容,时年百岁的潘达于坐着轮椅来到展厅,分离45年的大盂鼎从北京南下,与上海的大克鼎并肩而立。 老人颤抖的手抚过鼎身饕餮纹,浑浊的眼中泛起泪光。 三个月后,她在睡梦中安详离世,枕边放着1951年的捐赠证书复印件,而这份证书原件现藏于上海博物馆,与两尊宝鼎共同讲述着文明守护的故事。 如今漫步在博物馆展厅,青铜鼎上的铭文依然清晰:"子子孙孙永宝用"。 潘家六代守护,终使这句古老祝愿超越家族兴衰,成为整个民族的永恒承诺。 大鼎沉默伫立,却似在诉说:文明的火种,正是由无数平凡人的坚守而永续不灭。 资料来源: 人民网《大克鼎:国宝历险记》(2015-02-08) CCTV《国家记忆》栏目专题报道(2025-05-08) 《苏州地方志·文物卷》(2020修订版)