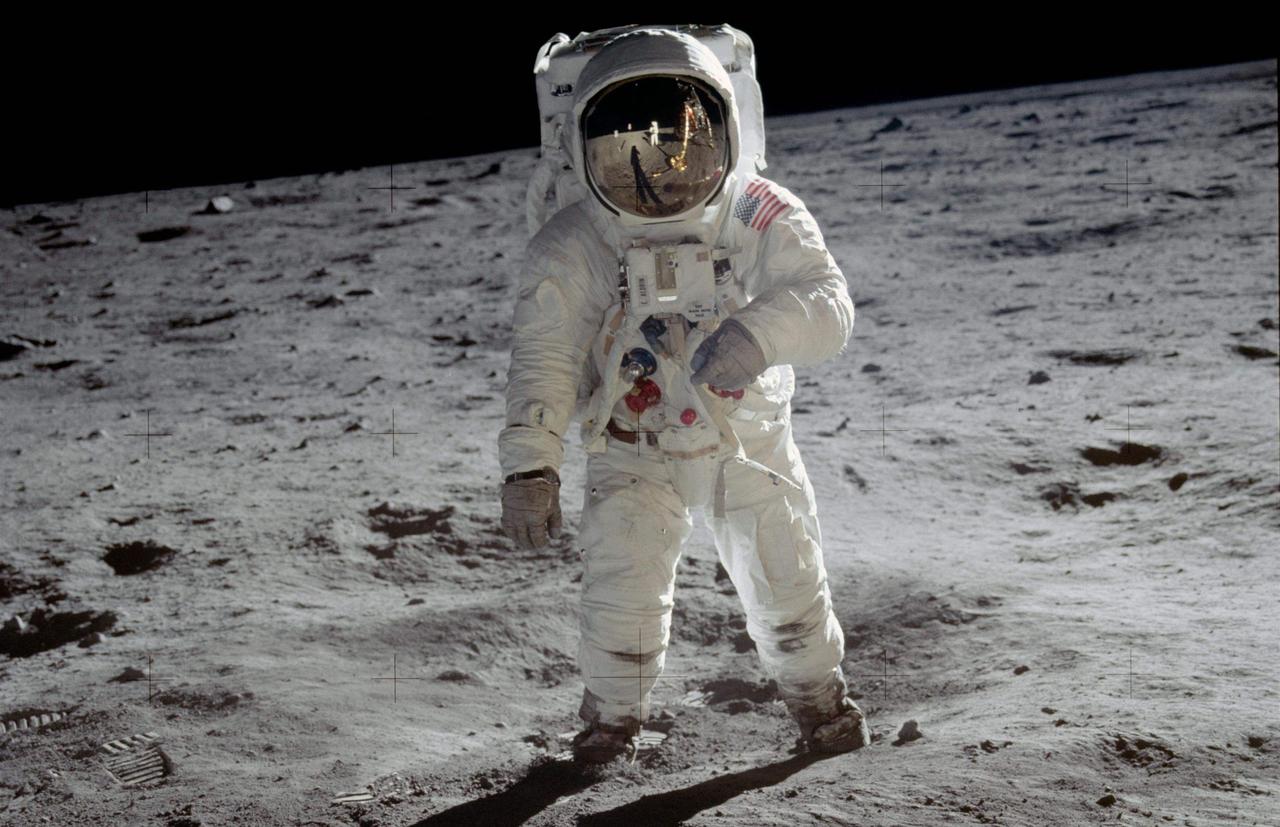

宇航员在月球表面回望地球时产生的恐惧,本质上是人类认知体系与宇宙现实剧烈碰撞的生理应激反应。这种情绪并非源于对死亡的畏惧,而是源自三个层面的颠覆性冲击 —— 视觉符号的极端反差、生存依赖的残酷剥离、文明坐标的彻底重构。 当阿波罗 17 号宇航员在月面拍下著名的《蓝色弹珠》照片时,镜头中直径仅 0.17 度的地球呈现出与所有地面观测完全不同的视觉震撼。 蔚蓝色的液态水圈层包裹着赭红色的大陆板块,白色云层如胚胎胎膜般覆盖在地表,而这颗璀璨的球体正悬浮在绝对黑暗的宇宙深渊中。 月球表面的灰色尘埃在无大气散射的阳光下呈现刺目反光,环形山的阴影切割着荒芜的地平线,这种绝对寂静的死亡世界与地球的蓬勃生机形成造物主级的视觉悖论。 正如阿波罗 14 号宇航员埃德加・米切尔所述:"当你看到母星被无尽虚空吞噬的瞬间,喉咙会被一种不属于人类的寒冷哽住。" 这种恐惧的物理基础,是人类感官系统对生存依托的本能警觉。 在月球表面,宇航员脚踏的是 39 亿年前形成的古老玄武岩,每呼吸一口都要依赖背包里的再生氧系统,2.1 米 / 秒 ² 的重力场让躯体处于持续的肌肉萎缩状态。 而视线中的地球虽然近在 38 万公里外,却比从地面观测到的满月大 15 倍,清晰到能分辨出云层覆盖下的大陆轮廓。 这种 "看得见摸不着" 的生存悖论构成了神经层面的威胁感知 —— 那颗承载着所有生命支持系统的星球,此刻只是悬挂在宇宙中的脆弱气泡,臭氧层、磁场、生态循环这些习以为常的生存保障,在真空环境下显露出不堪一击的本质。 阿波罗 16 号宇航员查理・杜克回忆道:"我突然意识到,地球的大气比实验室里的培养皿还要单薄,只要稍有泄漏,我们所有人都会像被戳破的气球般干瘪。" 更深层的恐惧源于文明坐标的崩塌。在地球史观中,人类建造的金字塔、长城、摩天大楼构成了文明存续的物质证据,但在月球视角下,这些壮举连像素点都算不上。 宇航员看到的是 46 亿年地质运动塑造的自然奇观:东非大裂谷如地球的伤口般蜿蜒,喜马拉雅山脉像凝固的浪涛般矗立,而人类文明不过是附着在这颗行星表面的薄微生物膜。 这种认知颠覆打破了所有以人类为中心的价值预设,就像尼尔・阿姆斯特朗在月球日记中写的:"当你看到地球从月平线升起时,突然明白所有的战争、意识形态、国家边界,都不过是附着在蓝色小球上的尘埃纠纷。" 这种恐惧的本质并非软弱,而是智慧生命对生存真相的本能敬畏。当宇航员透过头盔面罩凝视那个悬浮在黑暗中的蓝色家园时,他们看到的是宇宙中已知唯一的生命绿洲,是万亿次偶然碰撞才诞生的奇迹。 正如阿波罗 8 号宇航员威廉・安德斯所说:"我们带着恐惧回望,不是因为害怕死亡,而是害怕辜负这份奇迹 —— 害怕我们在地球上的争斗,会亲手戳破这个承载着全部希望的蓝色气泡。" 这种超越个体生死的集体潜意识觉醒,恰恰印证了人类在宇宙中的特殊定位:我们既是宇宙的孩子,也是地球的守护者,而月球表面的那次回望,不过是造物主递给人类的一面镜子,让我们第一次看清自己在星河中的脆弱与珍贵。