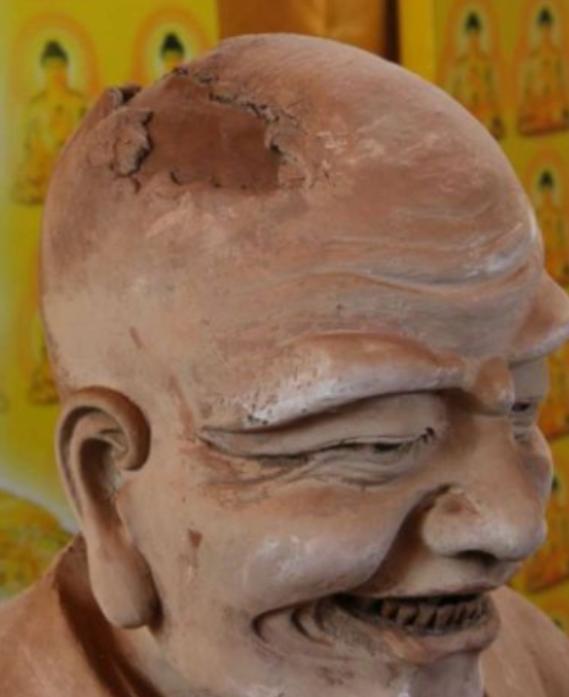

1996年,山西一农民李金锁上山砍柴,突然下起大雨,慌乱之中,他躲进一个漆黑山洞,这时李金锁感觉背后有人,他轻轻一碰,没想到掉下来一块头盖骨。 1996年夏天,山西介休市农民李金锁在绵山砍柴时遇到暴雨,匆忙躲进一处山洞避雨。 漆黑环境中他无意触碰洞壁,竟摸到块状物体掉落。 手忙脚乱逃出山洞后,他立即向当地派出所报案,由此揭开绵山深处埋藏千年的秘密。 派出所民警随李金锁重返现场勘查,在洞内发现十二具人形泥塑。 这些泥像表面斑驳却形态逼真,经初步检查发现内部竟存在人体骨骼。 案件性质发生根本转变,警方立即封锁现场并通报文物部门。 介休市文化局随即组织专家团队到场考察,经专业技术鉴定确认,这些泥塑属于佛道两教特有的"包骨真身像",即得道高僧坐化后以特殊工艺制成的肉身佛像。 考古专家指出,此类造像需经复杂防腐处理:先以特殊药水浸泡遗体,再用浸透香料的麻布层层包裹,最后敷以混合草灰、矿物粉末的黏土塑造。 这种起源于唐代的技艺已失传数百年,目前全国仅存三十余尊同类文物。 现场发现的十二尊造像中,包含唐代高僧田志超的"空王佛"真身,另有宋元明三代多位高僧遗蜕,形成跨越千年的完整序列。 文物工作者扩大搜索范围,在邻近云峰寺发现三尊同类造像。 据《介休县志》记载,这些真身像原供奉于绵山正果寺、云峰寺等古刹。 抗日战争期间,为躲避日军破坏,寺僧将部分重要造像秘密转移至深山洞穴。 1982年全国文物普查时,当地曾上报过相关线索,但因地形复杂未能准确定位。 现场勘查显示,藏匿造像的山洞经过人工改造:洞口用石块巧妙伪装,洞内设有排水暗渠,石壁上留有通风孔道。 这些设施有效维持了洞内恒温恒湿,使得脆弱文物得以保存。 文物保护专家在洞内还发现明代《绵山藏真录》残卷,记载着历代高僧坐化时间及造像制作工艺。 这些发现引起国家文物局高度重视,1997年专项拨款修建绵山地宫博物馆。 施工过程中,工作人员在洞穴深处发现唐代地宫遗址,出土鎏金佛塔、石刻经幢等珍贵文物。 经碳14检测,最早的真身像距今已有1300余年,与史书记载的绵山佛教兴盛期完全吻合。 当地老者回忆,民国时期每逢佛诞日,绵山各寺都会抬出真身像巡游。 1940年日军占领介休后,云峰寺监院慧明法师组织僧众连夜转移重要文物。 为掩人耳目,他们将真身像分批藏匿,绘制藏宝图分送各寺保管。 随着战乱加剧,知情人相继离世,藏宝线索就此中断。 文物保护工作者在整理云峰寺旧档时,发现1941年的《护法纪要》,其中明确记载:"甲戌年四月初八,移金身十二尊入青龙洞,设机关三重,待太平日重启。" 这与现场发现的机关设置完全对应,证实了当年僧众的精心安排。 此次发现的十五尊真身像中,最引人注目的是唐代田志超造像。 据《宋高僧传》记载,这位高僧曾在绵山闭关四十年,圆寂时肉身不腐。 弟子们按其遗嘱制作真身像,成为后世供奉的"活佛"。 元代《重修云峰寺碑记》详细记载了该像历代修缮情况,与造像表面发现的七层彩绘痕迹相互印证。 文物保护专家采用X光扫描技术,发现造像内部存在完整人体骨架。 通过三维建模复原,可见高僧们结跏趺坐的标准禅定姿态。 在明代真身像腹腔内,还检测出尚未碳化的植物残渣,经化验确认是坐化前服用的草药混合物。 当地政府依托这些发现,逐步恢复绵山佛教文化景观。 2001年,正果寺遗址出土的唐代碑刻证实,这里曾是全国重要的真身像制作中心。 碑文记载着严格选拔制度:只有修行超过三十年、完成"过七关"考验的高僧,才有资格制作真身像。 随着研究深入,这些造像的文化价值愈发凸显,其服饰细节反映历代僧袍演变,彩绘颜料揭示古代矿物提取技术,封存其中的空气样本甚至为古代气候研究提供数据。 最令人称奇的是,某尊宋代造像手中原本持握的木制法器,历经八百年仍保持完好。 李金锁的意外发现,不仅让珍贵文物重见天日,更串联起绵山千年的佛教传承。 如今的地宫博物馆内,十五尊真身像按原貌陈列在恒温玻璃柜中,静静诉说着历代高僧的修行故事。 洞窟入口处保留着当年报警时留下的警戒线,成为历史与现实交汇的独特见证。 信息来源:央视网——《国宝档案》 20130801 传奇——山洞里的千年真身