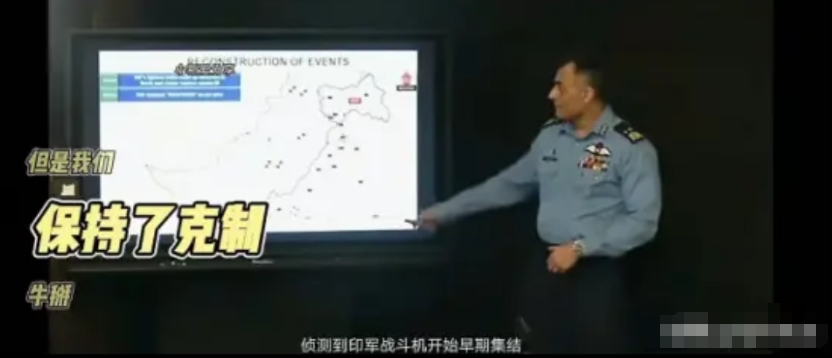

印度被打下六架战机这事儿,本来就够丢脸的了,可谁知道,飞机被打下来才只是丢脸的开始。 5月7日凌晨,印巴之间爆发了一场激烈的空战。印度空军损失了6架战机,这一消息如同一颗重磅炸弹,瞬间震动了整个南亚地区。而更具冲击力的是,巴基斯坦军方在5月9日的新闻发布会上,以近乎“解剖式”的详细披露,将印度空军存在的战术漏洞和指挥混乱毫无保留地公之于众。这种“二次打击”所带来的舆论冲击,远远超过了战机损失本身。 印度空军此次的损失涵盖了多种型号的战机,其中包括3架法制“阵风”、1架俄制苏 - 30MKI、1架米格 - 29和1架无人机。就拿“阵风”战机来说,其单价高达2.44亿美元,仅这3架的损失就达到了7.32亿美元,相当于印度全年国防预算的0.8%。 更为严重的是,这些战机坠毁的地点分布在距离印巴实控线40 - 100公里的印度一侧,这无疑暴露出印度防空体系存在着致命的缺陷。 巴基斯坦公布的雷达数据显示,印度战机从起飞到被击落平均耗时仅仅2分17秒。就拿编号“哥斯拉3号”的“阵风”战机来说,在斯利那加机场起飞后仅仅43秒,就被巴军预警机锁定,并且引导歼 - 10CE发射霹雳 - 15E导弹进行拦截。这种“起飞即被摧毁”的打击效率,完全打破了印度对“阵风”战机原本抱有的战术期待。 在5月9日的发布会上,巴基斯坦军方通过三大证据链,如同构建了一座坚固的堡垒,形成立体打击。首先是精确坐标体系,他们公布了6个击落坐标,这些坐标涵盖了斯利那加西北38公里(米格 - 29)、查谟西北24公里(“阵风”)等关键位置,与印度境内坠机现场高度吻合。并且,这些坐标详细标注了战机被击中时的飞行高度(最低114英尺)和速度,形成了一个完整的弹道分析链。 其次是实时战术回放,通过动态演示图,巴军还原了整个空战过程:0时10分,印度战机集结;0时23分,巴军战机升空;0时37分,启动“摧毁”指令。特别值得注意的是,巴军电子战系统在45秒内就压制了印度雷达的70%频段,迫使印机不得不放弃编队防御。 再者是通讯录音实证,巴军播放了两段关键录音。一段是印军指挥官呼叫“哥斯拉3号”未果,另一段是“哥斯拉4号”飞行员惊呼“空中爆炸”。在录音中,可以清晰地听到背景音里导弹的呼啸声和机体解体的噪音,这两段录音无疑成为了最具震撼力的证据。 此次空战让印度军事体系的困境暴露无遗。在装备兼容性方面,“阵风”战机与俄制S - 400防空系统的数据链无法实现互通,这就导致从雷达发现目标到导弹发射存在12秒的延迟。而巴军通过歼 - 10CE与中国制预警机的深度整合,实现了7秒内的“发现 - 锁定 - 打击”闭环。 在战术协同性上,印度72架战机被分成了8个编队,但各编队之间使用不同的频率通讯。巴军电子战系统只需干扰3个主频段,就能让印军指挥体系陷入瘫痪。反观巴军,42架战机通过统一数据链协同作战,实现了“多机共享态势感知”。 从心理威慑力来讲,巴军在发布会上特别强调,其本有能力击落更多战机,但选择“适可而止”。这种“留有余地”的表态,配合歼 - 10CE挂载的霹雳 - 15E导弹超200公里的射程,对印度形成了持续的、强大的战略威慑。 军事分析人士指出,巴基斯坦通过此次发布会,成功完成了从“战术胜利”到“战略优势”的转化。其公布的这些细节,不仅坐实了印度的损失,更深刻地揭示了现代空战的核心法则。 当预警机、电子战和精确制导武器形成一个紧密的体系时,单一装备的性能优势就显得无足轻重了。这种“体系化打击”的示范效应,极有可能重塑南亚的军事平衡。