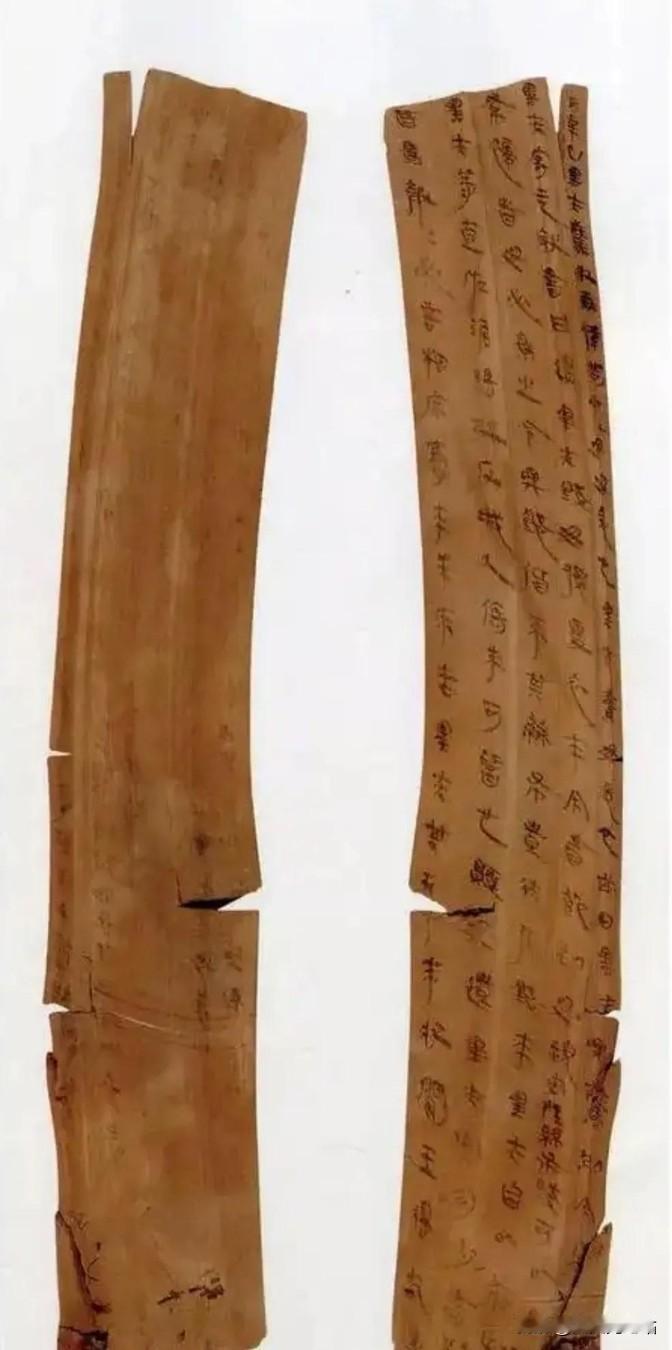

公元前223年,秦将王翦破楚都寿春,楚亡。当黑夫的木牍在云梦睡虎地4号墓出土,在两千二百年后重见天日时,那些反复涂改的墨迹里,依然能辨出淮水的咸腥与郢都的焦土味。 秦王政二十三年(前224年),六十万秦军压境楚地,《史记·白起王翦列传》记载,老将王翦一反常态采取"坚壁清野"战术,在淮阳构筑防御工事与楚军对峙。 这种看似消极的战略实为致命杀招——楚国正经历继位动荡,项燕拥立的昌平君根基未稳,秦军通过消耗战拖垮楚军后勤,考古人员在寿春遗址发现的粮仓炭化谷粒显示,围城期间城内储粮仅能维持三个月。 当王翦在沙盘前推演战局时,来自安陆县的士兵黑夫正在淮阳城外修补皮甲,睡虎地秦简《编年记》显示,秦国实行"五丁抽二"的兵役制,身高六尺五寸(约1.5米)即需服役,黑夫与弟弟惊被征召时,家中仅剩老母与怀孕的妻子,这种强制征发制度虽为秦军提供充足兵源,却也埋下"戍卒叫,函谷举"的隐患。 "母得钱衣,布谨善者毋下二丈五尺。"木牍上的恳求揭开秦军后勤体系的残酷真相,尽管里耶秦简证实秦国有"借粮"与"赐粮"制度,但黑夫仍需自备衣物,其家信中三次出现的"急"字,折射出普通士兵的经济困境,云梦县博物馆复原的秦军制式皮甲重达18公斤,而楚地湿热气候使甲胄维修成为沉重负担。 这种"半自给式"后勤在灭楚战役中暴露缺陷,当王翦主力与项燕在平舆对峙时,李信偏师因昌平君反叛陷入补给危机,最终导致二十万秦军溃败。 黑夫木牍中"攻反城久,伤未可智"的记载,恰与《史记》中项燕据守淮南的记载形成互证,揭示出秦国在控制新占区域时的治理短板。 公元前223年深冬,王翦发动总攻的战略细节至今成谜,但寿春城墙夯土层中密集的箭镞遗存,印证了《战国策》"箭如飞蝗三月不绝"的记载,当楚王负刍的玄色王旗坠入护城河时,黑夫所在的先登营正经历炼狱——考古学家在寿春西门遗址发掘出成层叠压的骸骨,其中一具胸骨嵌着三棱箭镞的尸骸,腰间陶罐里藏着半块麦饼,与木牍中"寄糗粮"的请求遥相呼应。 而在安陆县田间,黑夫之兄衷反复摩挲着来自前线的木牍,湖北省文物考古研究院通过墨迹光谱分析发现,竹简上存在多次刮削修改痕迹,证明书写者文化程度有限,这些涂改的焦虑与淮阳出土的青铜剑形成鲜明对照——剑身错金铭文"廿三年相邦吕工"显示,秦国兵工厂已实现武器标准化生产。 当王翦受封武成侯时,惊正在淮南清剿残楚势力,睡虎地4号墓出土的《封诊式》简牍显示,秦军实行"首功授爵"制度,斩敌甲首即可晋爵。 但黑夫木牍中"家爵来未来"的追问,暗示普通士兵的军功认定存在滞后性,这种制度性拖延与楚地反秦势力的此起彼伏,最终催化出"楚虽三户,亡秦必楚"的历史谶语。 2002年,北京大学汉简研究中心通过红外扫描,在木牍背面发现模糊的楚文字残迹,这些被刮削的痕迹,可能是黑夫请楚地书吏代笔的证据,当秦隶与楚篆在方寸竹简上交织,文明的碰撞远比战场更惊心动魄,正如云梦县博物馆馆长张宏奎所言:"这两枚木牍既是军事文书,更是文明融合的活化石。" 公元前222年,王翦平定江南置会稽郡,完成灭楚最后一击,而惊再未寄出家书——睡虎地4号墓仅存的两枚木牍,成为兄弟二人最后的生命印记。 当考古人员用全息投影复原竹简文字时,"淮阳"与"反城"的地名在光晕中流转,那些被史笔忽略的个体命运,终在科技加持下获得永恒叙事。 从咸阳宫的精铜虎符到安陆县的褪色布片,大秦帝国的统一之路既镌刻着王翦们的雄才大略,也浸透着黑夫们的血汗悲欢,当我们在博物馆凝视这些穿越时空的物件,或许更能理解太史公的深意:历史从不是英雄的独角戏,每个平凡生命的微光,都是文明长河不灭的星辰。[浮云] 《史记·白起王翦列传》及战国策相关记载、寿春战役考古发现,湖北省文物考古研究院2018年发掘报告