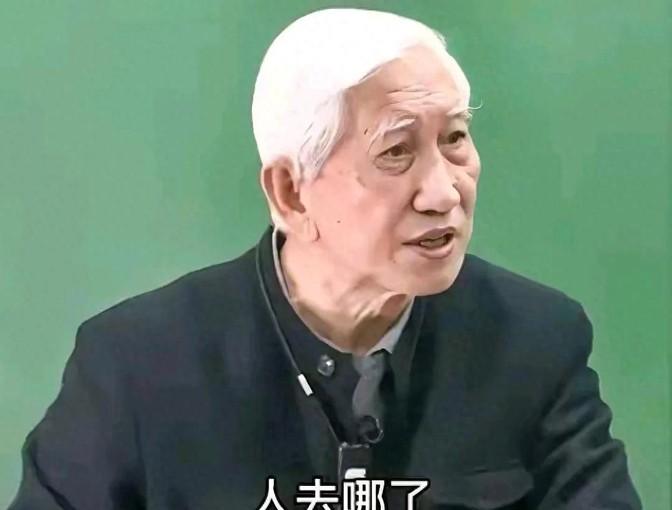

语出惊人!清华教授柳冠中厉声质问:“无人飞机、无人驾驶、无人商店、无人酒店、无人银行,人去哪儿了?科技没有人,还要人干嘛???”可谓一针见血,道出了当下社会的隐忧。 当无人飞机在天上嗡嗡飞,无人驾驶汽车在街上跑得欢,无人商店、酒店、银行满城都是的时候,你有没有停下来想一想:人呢?人去哪儿了?科技发展得这么快,生活是方便了,可总觉得哪里不对劲。清华大学教授柳冠中一句“科技没有人,还要人干嘛?”直接戳中了心窝子。 柳冠中可不是随便哪个路人甲,他是中国工业设计领域的泰斗,清华大学美术学院的教授,被称为“中国工业设计之父”。几十年来,他一直在研究设计怎么服务人,而不是让人被工具牵着鼻子走。他的质问不是随便发脾气,而是基于对科技和人类关系多年的观察。眼下无人科技满天飞,他这话就像一记警钟,提醒我们别光顾着追新潮,忘了自己是谁。 看看现在,无人机送货已经不是科幻片里的东西了,像亚马逊、京东这样的巨头早就开始试水。无人驾驶汽车呢?特斯拉、Waymo这些公司已经把车开上了路,连出租车都开始“无人化”。再加上无人商店,扫个码就能买东西,连收银员都不需要。科技确实牛,效率高得吓人,但柳教授的问题直击要害:人跑哪儿去了? 不可否认,科技带来的便利是实打实的。比如无人商店,24小时营业,不用排队,手机一扫就走人,省时省力。无人机送货也能解决偏远地区物流难的问题,疫情期间还派上了大用场。无人驾驶更是被吹得天花乱坠,说是能减少交通事故,毕竟机器不会酒驾也不会打瞌睡。数据也挺唬人,美国国家公路交通安全管理局统计,94%的车祸都跟人为失误有关,无人驾驶要是真普及了,事故率可能真会降下来。 但这事儿有另一面。便利是有了,可人呢?以前开店的、送货的、开车的那一大群人,他们的工作怎么办?以无人商店为例,亚马逊的Amazon Go开了一堆店,连个收银员都不用,效率是高了,但那些原本靠这份工作吃饭的人咋办?国际劳工组织有个报告挺吓人,说自动化可能会让全球14%的就业岗位受到威胁,尤其是一些体力劳动和服务行业。这不是危言耸听,而是已经开始发生的事儿。 柳冠中的质问就是在敲打我们:科技要是只顾效率,把人都挤没了,那这进步到底是为了啥?是让人过得更好,还是让人没得活? 想想以前,去小卖部买东西,跟老板聊两句天,哪怕只是问个“今天生意咋样”,那也是种人情味儿。现在无人商店冷冰冰的,机器扫你一眼就完事儿,方便是方便,可总觉得少了点啥。无人驾驶也一样,坐进车里没司机跟你唠嗑,连个“师傅,今天路堵吗”都问不了。虽然安全系数可能高了,但那种人与人之间的连接感呢?是不是也被科技给“优化”掉了? 更别提那些丢了饭碗的人。快递员、司机、售货员,这些工作曾经养活了多少家庭?现在无人科技一来,他们得重新找活儿干,可哪有那么容易?尤其是一些年纪大点的人,学不会新技能怎么办?柳教授那句“人去哪儿了”不光是问人在哪儿,更是问人的价值、人的位置在哪儿。 说白了,科技本来是为人服务的。发明机器是为了解放人,让人少干点累活,多点时间享受生活。可现在咋感觉反过来了?机器越来越聪明,人反而成了多余的那个。柳冠中早就看透了这点,他一直强调设计得“以人为本”,科技也得围绕人的需求转,而不是反过来让人围着科技转。 比如智能手机,确实方便,聊天、购物、导航啥都能干,可你有没有发现,自己反倒被它绑住了?一天到晚刷屏,眼睛累得不行,还老觉得离不开它。这不就是科技反过来“奴役”人的例子吗?无人科技也一样,出发点是好的,可要是发展到最后,人没地方站了,那不就本末倒置了? 再往远处看,无人科技还只是个开始。人工智能、机器人这些玩意儿发展得更快,专家预测,到2030年,全球可能有8亿个工作岗位被自动化取代。这数字听着就让人头皮发麻。柳冠中的质问就是在逼着我们想:要是真到了那一步,人干嘛去?是都去学编程、当工程师,还是只能靠救济金过日子? 当然,也不是说科技就全是坏的。关键是怎么用它。比如无人驾驶要是能让残疾人出行更方便,那绝对是好事。无人机要是能救灾、送药到山里,那也是功德无量。可要是只顾着追求效率,把人都挤到边上,那就真成问题了。 面对这股科技浪潮,光抱怨没用,得想想办法。柳冠中的思路其实给我们指了条路:得把人放回中心位置。政府、企业、普通人,都得动起来。政府可以多搞点培训,让那些被科技取代的人有新出路;企业也别光想着省钱,得考虑怎么让科技和人配合,而不是把人踢出去。我们自己呢?也得多学点东西,别等着被淘汰。 还有一点,科技发展得有人管着,不能让它瞎跑。柳教授那句话就是在提醒大家,别被科技的炫酷迷了眼,得时刻问问:这玩意儿到底是为谁服务的?要是答案不是“人”,那就得赶紧刹车。