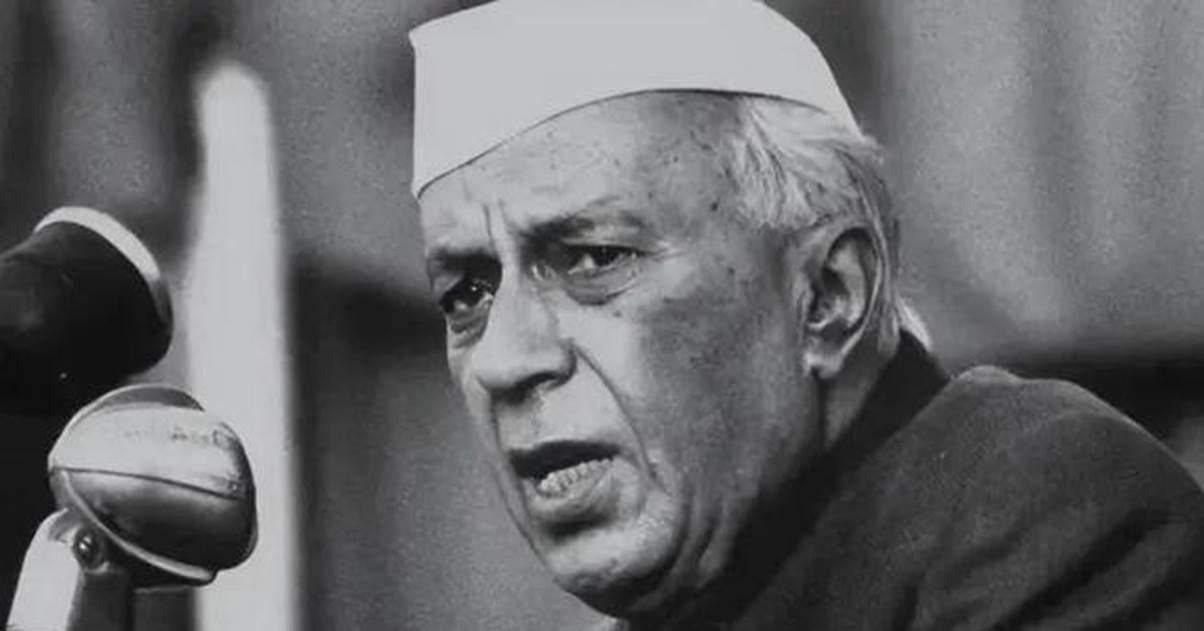

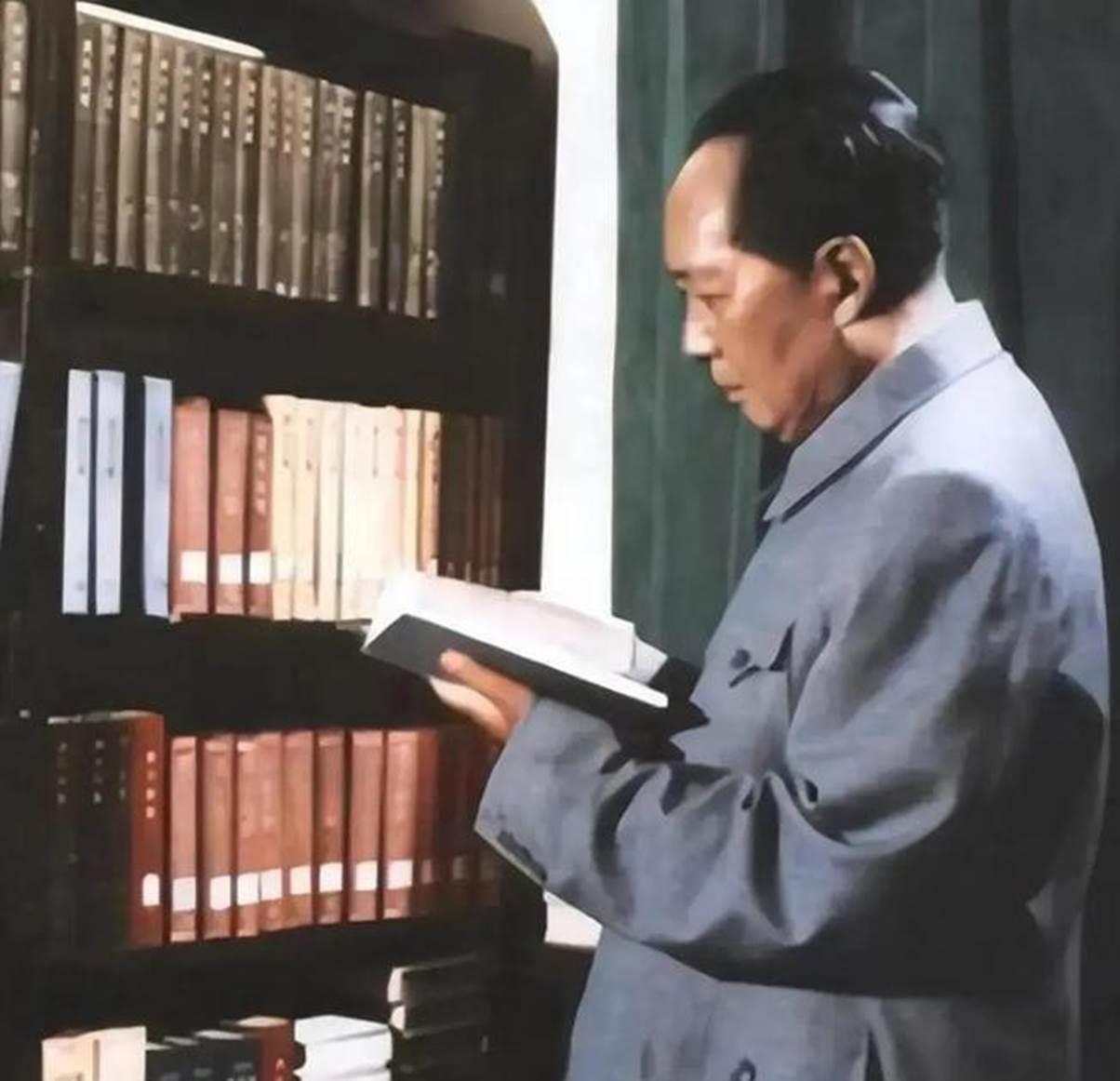

62年听闻印度挑衅中国,还要同中国开战,82岁的麦克阿瑟评价犀利 “总理,印军第七旅又向克节朗河谷推进了十五公里。”1962年10月12日清晨,外交部值班秘书快步走进西花厅时,周恩来正用红铅笔在地图北端画下第七道标记线。总理摘下眼镜揉了揉眉心: “看来尼赫鲁先生把亚非会议的握手当成让步了。” 这个细节后来被整理进《中印边界问题档案汇编》时,被档案员特意用蓝墨水在页边标注——距离边境自卫反击战正式打响只剩八天。当新德里的报纸还在鼓吹 “一个印度士兵能打十个中国兵”时,没人注意到北京城里的军用吉普开始频繁出入总参谋部大院,就连苏联军事顾问都以为这不过是中南海的日常调度。 印度军方或许应该记住1953年的板门店。那年夏天,刚结束朝鲜战争的彭德怀在军事总结会上说过: “用机关枪讲道理,比外交照会管用。”不过这句话被现场速记员主动隐去了。九年后面对喜马拉雅山南麓的挑衅,中央军委的将军们突然发现,当年在朝鲜战场积累的经验竟能原封不动用在西南边陲。时任西藏军区司令员的张国华在作战会议上说得直白: “达旺方向的地形,跟长津湖简直是一个模子刻出来的。” 但北京的外交战线远比战场复杂。1959年空喀山口那声枪响后,国际舆论就像被捅了马蜂窝。美联社驻新德里记者连续发了三篇特稿,把中印边界描绘成 “共产党扩张的前哨站”。最离谱的是《纽约时报》某篇评论,居然声称 “西藏自古以来就是印度文明的辐射区”。当这类报道像雪片般飞进中南海时,毛主席把烟头按灭在青瓷烟灰缸里: “看来我们得给这些先生们补补地理课。” 周恩来为此专门约见了英国代办处参赞。当戴着金丝眼镜的英国绅士试图用 “麦克马洪线”说事时,总理从文件袋里抽出一份泛黄的《卫报》复印件——1914年该报驻印记者撰写的通讯明确记载: “那条虚线不过是西姆拉会议上用铅笔随手画的”。参赞盯着报纸上熟悉的《卫报》报头,额头渗出细密汗珠。这段对话记录现存于大英档案馆,编号FO 371/141232。 1960年4月的新德里会谈堪称外交史上的奇观。印方准备的会议桌足有六米长,尼赫鲁的座位特意垫高了十公分。周恩来进场时扫了眼布置,转身吩咐随行人员: “把我们带来的湘绣屏风摆到中间。”后来担任驻印大使的裴默农回忆,那面绣着喜马拉雅山脉的屏风恰好遮住了印方刻意制造的 “落差”。当会谈陷入僵局时,总理突然用印地语背诵了泰戈尔诗句,惊得印度外交部官员面面相觑。 战场上的戏剧性转折出现在瓦弄战役。印军号称 “打遍二战北非战场”的杰特联队,被西藏边防部队用绑腿和牦牛绳爬上了海拔4700米的绝壁。某位被俘的印度少校直到看见中国士兵脚上的草鞋,才相信对方真是从悬崖下爬上来的。后来有战地记者在《印度快报》撰文: “当我们的士兵还在抱怨防寒服不够厚时,敌人已经用体温融化了冰雪。” 麦克阿瑟听到战报时正在沃尔特·里德医院做理疗。据护士长回忆,这位朝鲜战场的老对手突然抢过《华盛顿邮报》,盯着头版照片看了足足三分钟——照片里中国士兵正在拆除印军建在麦克马洪线以北的哨所。 “告诉五角大楼那些蠢货,”麦克阿瑟把报纸摔在床头柜上, “跟中国人打仗就像跟自己的影子搏斗,你永远不知道下一拳从哪来。”这句话后来被印在1963年版《美国陆军作战手册》扉页,不过删去了前半句。 苏联态度的转变比战场变化更微妙。赫鲁晓夫10月22日致电北京时,中印边境东段的枪声已经停了十二小时。据时任外交部苏欧司司长余湛的会议记录,苏联领导人用了七分钟谈论加勒比海的导弹危机,最后三十秒才提到 “支持中国同志捍卫领土完整”。挂断电话后,毛主席对在场人员笑道: “北极熊的蜂蜜,总要留到冬天才掏得出来。” 停火声明发布那天,总参作战部的参谋们发现个有趣现象:我军后撤距离刚好是战前建议的二十公里。这个数字后来被英国军事学家约翰·基根写进《战争史》: “中国人用尺子丈量了胜利。”当印度议会还在为 “迁都提案”吵得不可开交时,北京饭店的庆功宴上,炊事班特意做了道 “雪域三珍”——用西藏的冬虫夏草、云南的松茸和青海的牦牛肉烹制而成。服务员上菜时嘀咕:"这道菜的成本,够买三卡车外交照会纸。\