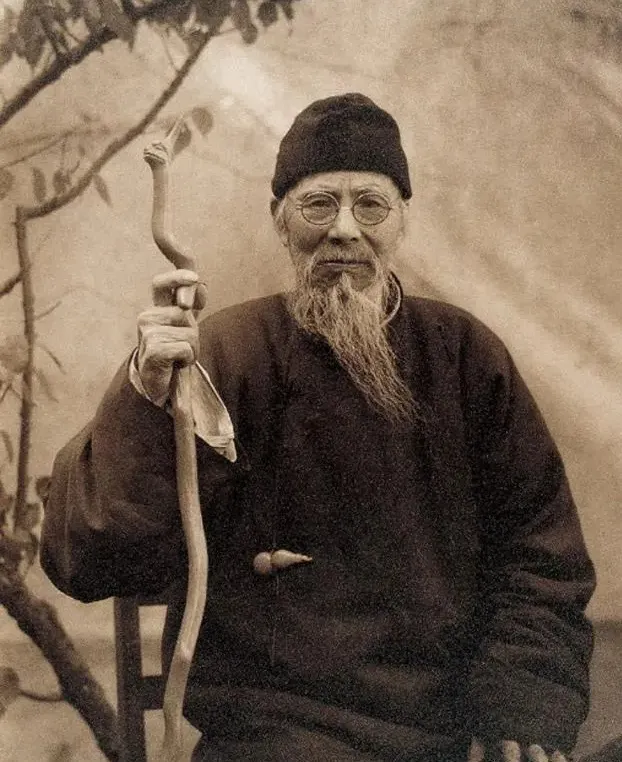

1954年,90岁的齐白石雇了辆三轮车,来到徐悲鸿家里。然而当齐白石看到门旁几个大字时,没想到他顿时浑身颤抖,泪流满面。临走时,又让人搀他跪在地上,磕了三个响头,才肯离去。

1927年,徐悲鸿回国后,他最大的愿望就是发展艺术教育事业。他和田汉一起筹办南国艺术学校,后来南京中央大学又聘请他担任艺术专修科教授。

1928年底,在北平大学校长李石的举荐下,徐悲鸿担任北平大学艺术学院院长。

在北平大学,他开始酝酿教学改革。他认为,要提高绘画教学水平,首先应该打破旧的传统观念,贯彻写实主义原则,创立素描基础论。

在此期间,他听说齐白石对 国画很有造诣,而且他还听闻齐白石就是一个大胆“变法”的画家时,这与自己的想法不谋而合,于是他离刻决定亲自去拜访齐白石,向聘请他当教授。

当时已经64岁的齐白石不好意思地说:“徐先生,我不是不愿意,是因为我从来没有进过洋学堂,更没有在学堂里教过书。连小学、中学都没有教过,如何能教大学呢?而且,我年龄这么大,满口湖南话,学生也听不懂啊!”

徐悲鸿告诉他,不需要他讲课,只要在课堂上给学生作画示范就可以了。

徐悲鸿还向齐白石承诺:“每次我会派专车来接您上课,冬天给您生好炉子,夏天给您准备风扇。”一番情真意切的言语,让齐白石十分感动。

徐悲鸿也说到做到,在齐白石第一次授课时,他来到教室亲自陪同。画桌上放着笔墨纸砚,待一切准备好后,齐白石开始示范作画,他运笔缓慢,聚精会神,每一笔都是精雕细琢。学生们鸦雀无声,全神贯注地看着老师作画。

这次授课十分成功,齐白石现场作画得到了学生的一致好评。

然而,当齐白石登上大学讲台一事,却被一些别有用心的人歪曲,这件事像花边新闻一样在社会上传播,引起了不小的波澜。

支持者有之,但更多的却是反对的声音。反对者认为:把一个没有受过正规教育,而且还是木匠出身的人聘为教授,简直是对艺术的侮辱。他们群起而攻之。

徐悲鸿顶着压力,多次在不同场合高度评价齐白石的创新精神,为齐白石助威。

他对学生们说:“齐白石可以和历史上任何丹青妙手媲美,他不仅可以做你们的老师,也可以做我的老师。”

但是,徐悲鸿的改革在保守势力的阻挠下没能进行下去,后来七七事变后,北平大学被外国人接管,徐悲鸿辞职了,齐白石也就拒绝再去学校。

据齐白石研究专家吕立新考证,徐悲鸿走后,齐白石闹脾气又不再去上课,学校派人到家里请他,老人写了个字条让捎回去,上面写着:齐白石已死!

徐悲鸿回到南京后,也一直与齐白石保持书信往来。当得知齐白石以前从未正式出版过画集时,徐悲鸿便郑重地致信中华书局负责人,推荐出版齐白石画集。然后,徐悲鸿又亲自编辑并撰写序言,而且还亲自出钱,使齐白石的第一部画集很快得以出版。

当齐白石收到自己的画集和稿费时,他激动地说:“为什么替我出了画集,不要我的钱,反而送钱给我呢?”

也就是这本画集大大提升了齐白石的影响力。

1946年,徐悲鸿重组北平艺专,仍是初心不改,于次年再聘齐白石为名誉教授,此时的齐白石已经80多岁了。

1950年,齐白石九十大寿之时,徐悲鸿为其书写贺寿对联“康强逢吉真人瑞,老返童还无尽年。白石翁九旬大庆。悲鸿一九五〇年”。

据徐悲鸿夫人廖静文回忆,“白石老人最爱吃水蜜桃,为了给白石老人增添一些喜悦,悲鸿特地派车将白石老人接来,请他来摘桃子。”

由于齐白石年纪大了,不太方便去财务部领工资。于是徐悲鸿便自告奋勇每月帮齐白石去财务部领工资,然后再亲自送到齐白石家里去。这件事一做就是十几年,这令齐白石一直都非常地感激徐悲鸿。

然而在1954年整整一年,没有了徐悲鸿的动静,时间长了齐白石也觉得不对劲,因为以前每个月徐悲鸿都会亲自给他送工资的,但这次却整整一年都没有来。

于是他就逼问家里人,这才得知了真相,原来徐悲鸿在一年前就因为脑溢血去世了。家里人怕他承受不住打击就一直隐瞒他,徐悲鸿去世的消息,对齐白石来说无异于晴天霹雳。

齐白石不顾自己已经93岁的身体,扔掉拐杖就往外跑,摔倒在地,不顾家人的劝阻,一心要去见徐悲鸿。

徐悲鸿的墓位于北京市八宝山革命陵园内,从湖南到北京,一路上齐白石默默掉着眼泪。

当见到徐悲鸿墓碑时,再也忍不住失声痛哭,在家人的掺扶下,坚持跪拜行大礼,磕三个响头。

齐白石和徐悲鸿无论从身世,年龄及知识背景两人的差别都很大,但并不影响他们对艺术的热爱,他们肝胆相照,相知相惜。

这一拜,拜的是他的恩情,是友情,是他的忘年之交徐悲鸿。

在齐白石看来,徐悲鸿不仅仅是朋友,是师长,是人生的指路明灯。

虽然他们的年龄存在差异,人生境遇也各不相同,但并不妨碍两人成为知己。徐悲鸿的离开对齐白石的打击无疑是巨大的。

徐悲鸿走了,对中国美术来讲少了一位巨匠,对齐白石来讲失去的是一位艺术上的知音。