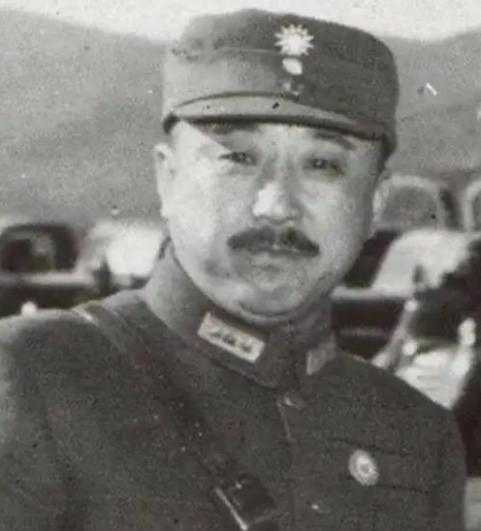

1949年,卫立煌为保85岁家母求助朱德,朱德深感棘手,转而请教毛主席,毛泽东看罢思索后,决定将卫列入“战犯名单”头条,人们后来才悟到其中深意:这是对卫存续之恩。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年末,辽沈战役惨败,蒋介石在愤怒与疑虑中将卫立煌召回南京,名为“休养”,实则软禁,卫立煌不是不知道其中的深意,在国民党内部,他并非出身黄埔,更无蒋系背景,在蒋介石强烈的控制欲与多疑性格下,始终处于边缘地带,抗战时期,他与共产党多次合作,特别是在华北战场上,他与朱德、贺龙等人密切联络,协调抗日行动,甚至在东北,他曾放行贺龙部队,避免了双方无谓的冲突,这些举动,在当时或许只是基于抗战大局的权宜之计,但在蒋的眼中,却是“通共”的铁证。 沈阳战败成为压垮信任的最后一根稻草,蒋介石震怒之下,撤销了卫立煌的所有职权,将其软禁在南京的“闲云楼”,卫立煌心知肚明,真正让他跌入谷底的,不是军事失利,而是政治上的孤立,他在南京寸步难行,而更令他揪心的,是远在合肥的老母亲,年事已高,战火却已逼近,如果合肥失守,卫家恐将覆灭。 在绝望中,他决定孤注一掷,通过秘密渠道,他写信给朱德,请求共产党在即将接管合肥时,能够出手保护其家人,这封信简短克制,通篇没有乞怜之语,却字字压着命运的分量,他没有奢望太多,只求在兵锋所至之际,卫家老小不至于无辜受难,信送出时,他没有解释,也没多言,只是默默跪别信使,这一跪,不只是为母求生,更是为自己争一线生机。 朱德收到信后意识到事情非同小可,卫立煌虽困于蒋的猜忌,但在名义上仍是国民党“五虎上将”之一,排名仅次于胡宗南,若冒然救护其家人,等同于公开接纳这位尚未“脱身”的敌方将领,既坐实其“通共”身份,又可能引发蒋介石更激烈的反应,事关重大,朱德不敢擅断,立即将信呈交毛泽东审阅。 毛泽东看罢信件,没有立刻表态,只是静静抽了一支烟,随后,他说了一句意味深长的话:“给他个活路,”这“活路”并非救人于明面,而是设置一场反向操作的棋局,不久,《人民日报》刊出战犯名单,卫立煌的名字被排在前列,这一举动看似将他推入深渊,实则是毛泽东的高明布局,蒋介石见此名单,终于打消疑虑,认为卫立煌已完全背离共产党阵营,遂同意其赴香港“养病”,放其离开南京软禁之地。 与此同时,解放军即将进驻合肥,毛泽东已暗中指示华东军管会对卫家严加保护,合肥郊外的一座宅院中,85岁的卫母与卫家的十几口人并未遭遇任何骚扰,解放军进城前一周,军管会安排人员进驻邻居家,以“维持治安”为名,实则全天候守护卫宅,全家人得以安然无恙,卫母也在解放的钟声中度过晚年。 卫立煌流寓香港七年,不回台湾,不涉军政,他深知,蒋介石对自己的信任早已彻底崩塌,从《人民日报》那张名单开始,他在国民党的政治生命已然终结,而他也看清了时代的潮流,香港期间,他与中共保持低度联系,时有旧部传递书信与讯息,“主席念旧”这四字,成为他在异地生活的精神支柱。 1955年,毛泽东发出明确信号,邀请卫立煌归国,这不是临时的安排,而是酝酿已久的迎接,他成为新中国成立后首位归国的国民党高级将领,受到极高礼遇,回到北京的卫立煌,出现在政协礼堂,身着中山装,神色沉稳,曾经的“虎将”风采已被时光磨平,但他的背脊依然挺得笔直。 在众人注视下,他没有长篇演说,只留下一句朴素却有分量的话:“我没打过共产党,亏欠的,尽量补,”这不是简单的表态,而是他对整个时代的回应,他没有在国共战争中挥刀对敌,却在抗战时与共产党并肩作战;他没有在政治斗争中激烈表态,却用一封信,赌上个人命运与家族的生死,最终与历史殊途同归。 卫立煌的经历,是那个动荡年代中极具代表性的个体命运写照,他既是国民党的将领,又是历史的观察者,他身上的复杂性,使他在政治夹缝中求存,也让他最终成为中共“念旧”的对象,在那个信仰、利益与生死交织的时代,聪明与忠诚并不总能并存,而卫立煌以冷静的判断、克制的行动,走出了一条极为罕见的归路。 信息来源:金冲及主编:《毛主席传(1893-1949)》,中央文献出版社,2003年版。