1970年,霍恩做过恐怖无比的实验,就是在一个没有天敌,没有疾病,食物和水都无限量供应的天堂里,动物最终的命运会是怎样的,结果让人感到不寒而栗。 要聊“25号宇宙”,得先说说约翰·卡尔霍恩这个人。他1917年出生在美国田纳西州一个书香门第,家里老爸是校长,老妈是艺术家,从小就耳濡目染,对自然科学特别感兴趣。15岁那年,他就在鸟类学会的期刊上发了论文,研究鸟儿迁徙,算是早早显露了天赋。后来他在弗吉尼亚大学读生物学,又去西北大学拿了硕士和博士学位,研究老鼠的生活规律。1944年结了婚,有了俩女儿,生活挺美满。 博士毕业后,他在约翰·霍普金斯大学和军队医疗中心搞研究,1947年还自己动手搭了个“鼠城”,观察老鼠的社会行为。这家伙对动物咋生活、咋互动特别着迷。1954年,他加入美国国立卫生研究院,干了30多年,研究种群密度和行为的关系,成了这领域的牛人。 1968年,卡尔霍恩正式启动了“25号宇宙”实验。他造了个2.6米见方的金属围栏,里面分成16个小区域,每区都有水、食物和窝,环境干净得像五星级酒店。老鼠啥都不用愁,天敌没有,疾病没有,温度也恒定在20度,简直是完美家园。他挑了8只健康老鼠——4公4母,48天大,放进去让它们随便繁衍。 一开始,老鼠们挺谨慎,慢慢适应后,第104天,第一窝小老鼠出生了。种群开始快速增长,到第315天,已经有620只老鼠了。看着它们在窝里挤来挤去,你可能会觉得,这不挺好吗?可事情没那么简单。 卡尔霍恩把老鼠社会的变化分成四个阶段。第一阶段是适应期,老鼠们探索新家,建立地盘,繁殖很顺利。第二阶段是爆发期,到了第315天,数量暴增到620只,窝巢不够用了,大家开始抢地盘。第三阶段是停滞期,第560天,种群达到2200只,空间彻底塞满,社会结构开始乱套。第四阶段是崩溃期,第600天后,生育停了,数量直线下降,最后全灭。 到第560天,2200只老鼠挤在一起,问题就来了。强壮的雄鼠霸占了边缘地带,把弱的挤到中间。雌鼠为了护崽,变得特别凶,有的甚至咬死自己的小宝宝,幼鼠死亡率高达96%。暴力成了常态,有些老鼠被咬得血淋淋,还有的开始吃同伴的尸体。更奇怪的是,有些老鼠完全退出竞争,躲在角落光顾着舔毛,卡尔霍恩管它们叫“美丽者”。这些家伙不打架、不交配,就自顾自地把自己收拾得干干净净。 还有些雄鼠行为更离谱,不管公母逮着就乱来,整个围栏乱成一锅粥。到第600天,最后一窝幼鼠出生后,生育彻底停止。种群数量从2200只一路跌到第920天的122只,最后一只老鼠在1973年5月23日死掉,实验画上句号。 卡尔霍恩给这现象起了个名字,叫“行为沉沦”。意思是,过度拥挤让老鼠的社会联系断了,精神和身体都垮了。虽然吃的喝的啥都不缺,但它们就是活不下去了。你可能会想,这不就是压力太大吗?对,但比咱们平时说的压力可怕多了。老鼠们不是饿死的,是被自己的社会环境“逼死”的。这结论一出来,很多人就开始琢磨,人类会不会也有这一天。 “25号宇宙”火了之后,不少人拿它跟人类社会比。城市化、人口爆炸、贫民窟、犯罪率——这些听着是不是有点像老鼠的遭遇?卡尔霍恩自己也觉得,这实验是在警告人类,密度太高可能会毁了咱们的社会秩序。不过,他没说这就是人类的宿命,只是提醒大家得注意。 但也不是所有人都买账。1975年,心理学家乔纳森·弗里德曼做了个实验,把人放高密度环境里观察,发现人类没像老鼠那样崩溃。他说,人类有脑子,能想办法解决问题,不完全跟老鼠一样。这话也有道理,毕竟咱们能规划城市、制定规则,老鼠可没这本事。 “25号宇宙”争议挺大。有人觉得卡尔霍恩说得太夸张,老鼠的行为不能直接套到人身上,毕竟人类社会复杂多了。还有人批评实验条件太人工化,现实世界哪有无限资源的“天堂”?这些质疑都有点道理,但卡尔霍恩的研究还是影响深远。他的“行为沉沦”概念被用在城市规划、社会学里,提醒人们设计房子、社区时得考虑社交空间。 流行文化也没放过这故事。1971年的儿童书《弗里斯比夫人和NIMH的老鼠》和1982年的动画《NIMH的秘密》都受了他启发。不过,现在看这实验,伦理问题也跑不掉——那么多老鼠受苦甚至死掉,搁今天肯定会被喷。 1987年,卡尔霍恩从国立卫生研究院退休,但没闲着,继续在家写论文、整理笔记。1995年他去世,享年78岁,留下了一堆实验资料,捐给了国家医学图书馆。他的研究虽然有争议,但确实让人们开始认真思考人口、空间和社会的关系。1983年,他还出了一本书《环境与人口:适应问题》,找了162个学者一起聊这事儿,影响力不小。

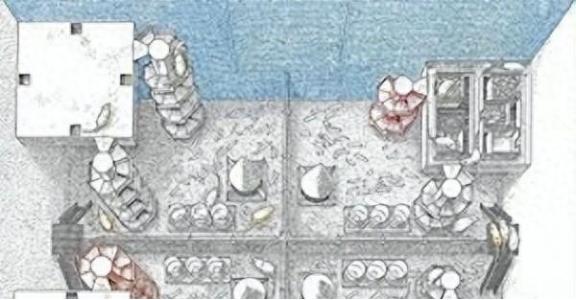

评论列表