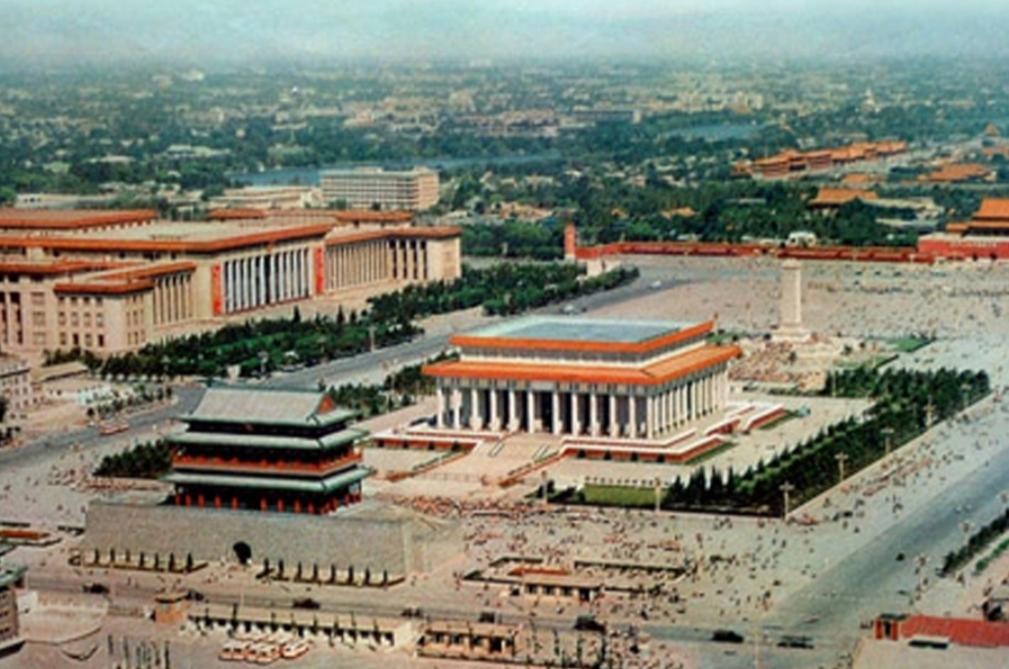

1976年华国锋虽然确定了永存毛主席遗体,但有个大问题没有解决,按照中国人思维,坟墓要建造在偏僻安静、有树有水,鸟语花香的地方,那么纪念堂建在哪里最合适呢? 1976年9月9日,毛泽东主席与世长辞,全国人民沉浸在巨大的悲痛中。 如何妥善安放伟人遗体、建造永久的纪念场所,成为摆在中央领导人面前的重要课题。 华国锋同志主持工作期间,虽然确定了永久保存遗体的方针,但选址问题却让众人犯了难——既要符合中国人对“入土为安”的传统认知,又要体现新时代的精神追求,这中间的平衡点究竟在哪里? 按照传统习俗,陵墓往往选择依山傍水、环境清幽之地。 设计团队最初确实循着这个思路,提出了“水上日出”和“山顶红星”两种方案。 前者想将纪念堂建在碧波环绕之处,寓意毛主席如同朝阳般永恒;后者则打算让建筑隐现于群山之巅,象征思想光辉永存。 团队考察了昆明湖、中南海、香山等地,但总感觉这些选址像是把伟人“供在高处”,与人民群众拉开了距离。 转机出现在一次讨论会上。有建筑师翻开毛主席诗词《蝶恋花》,读到“吴刚捧出桂花酒,寂寞嫦娥舒广袖”时突然醒悟:无产阶级革命家的生死观早已超越传统陵墓概念,应当用开阔明朗的建筑语言表达对领袖的怀念。 这个观点像把钥匙,打开了设计思路的新天地。 经过反复论证,天安门广场逐渐成为最受关注的选址。 这里不仅是毛主席宣告新中国成立的地方,更是人民群众集会活动的中心。 但具体位置仍有争议:有人建议拆掉端门腾地方,有人认为该紧挨人民英雄纪念碑。 最终在1976年11月6日的政治局会议上,正式拍板将纪念堂建在广场中轴线南端,与纪念碑、正阳门各距200米。 这个位置原先是明清两代的中华门旧址,既延续了历史文脉,又让纪念堂与人民大会堂、革命历史博物馆形成完整建筑群。 建筑高度问题同样讲究,设计师们拿着测绘仪器跑遍广场,发现33.6米是最佳尺度——既不会在视觉上被正阳门城楼压住,也不会显得比人民英雄纪念碑更高。 建筑形式采用正方形平面,44根花岗岩廊柱撑起金黄琉璃瓦重檐,这种对称布局既呼应了传统宫殿建筑,又彰显了庄重现代的气质。 南京工学院杨庭宝教授提出的“方厅”方案最终脱颖而出,正是因为它完美兼顾了实用功能与美学价值。 1976年11月24日奠基当天,八千多名各界代表齐聚广场。华国锋同志挥锹培土时,基石周围特意砌上了珠峰岩石,浇灌了台湾海峡的水——这些细节无声诉说着祖国山河的完整统一。 施工期间更出现了感人场景:每天都有群众自发到工地搬砖运料,山东老农赶着毛驴送来整车的白菜,上海工人连夜赶制特殊钢材,连贵州深山里的苗族同胞都砍下寨中千年香樟树敬献。 短短181天,这座凝聚着举国之力的建筑拔地而起。 1977年9月9日,毛泽东逝世一周年之际,纪念堂正式开放。 北大厅里3米高的汉白玉坐像,是雕塑家们反复推敲的成果。 最初设计稿多是挥手指引方向的造型,但中央领导特别指出:“要表现主席和群众拉家常的常态”。 最终选定的跷腿坐姿,正是毛主席生前与群众交谈时最放松的样子。 瞻仰厅内的水晶棺安放更是科技奇迹,遗体保护专家们参照汉代墓葬的防腐经验,结合现代冷冻技术,研制出特殊光学装置。 群众排队经过时,既能清晰瞻仰遗容,又不会因光线直射影响保存。 南大厅墙上的《满江红》诗词镌刻,则让人想起毛主席“一万年太久,只争朝夕”的豪迈气概。 四十年多来,这条“思念的长河”从未间断。 清晨天还没亮,广场上就排起蜿蜒队伍:有拄着拐杖的老兵对着坐像敬军礼,有父母抱着孩子轻声讲述历史,还有新疆百岁老人坐着轮椅完成毕生心愿。 2016年,曾给毛主席当过警卫员的奉孝同老人,在纪念堂前哭得像个孩子:“主席啊,您嘱咐我回家要和群众打成一片,我这辈子没给您丢脸!” 如今站在天安门城楼远眺,纪念堂恰似一枚精巧的玉扣,将广场建筑群串联成和谐整体。 它打破了“陵墓必须远离尘嚣”的旧观念,用最朴素的建筑语言诉说真理——真正的丰碑不在山水之间,而在亿万人民心间。 当清晨第一缕阳光掠过44根廊柱,仿佛还能听见那个湖南口音在回响:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。” 参考资料:是午门还是瀛台?揭秘毛主席纪念堂选址经过2009年12月28日09:26《中国青年报》