1950年,铁匠朱其升看到家家户户挂毛主席像,偷偷对妻子说道:“其实,毛主席是我的结拜兄弟!” 没想到妻子却说:“你该不是穷疯了吧?”

朱其升就知道妻子听了他的话,肯定是不信的,于是他讲了一段四十年前的往事。

朱其升出生在湖北大冶县,一个贫穷的农民家庭,为了维持生计,12岁那年,他去城里的人想出去铁匠铺当了学徒。

三年后,朱其升的手艺长进很大,也出师了,但是老板看他年龄小,就不给他工资,还骗他继续留在铁匠铺。

朱其升没工资就没钱买吃的,有一天他饿得实在受不了,就偷吃了老板的饭,结果被打了一顿。

朱其升受不了,就逃出了铁匠铺。

当他逃到长沙附近时候,听人说当兵可以吃饱饭,于是他就去参加了新军。

由于表现良好,当兵后不久,朱其升就被升为上士了。

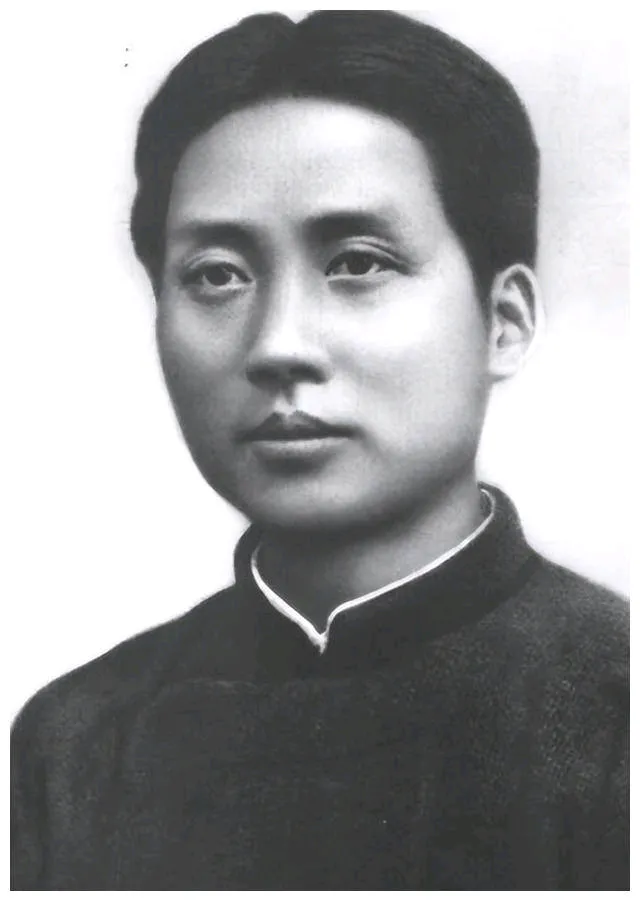

一天,他正在营帐里工作,突然听到外面有争吵,他就出来看看情况。原来是一个叫毛润之的人想当兵。

当时湖南新军有个规定,新兵想入伍,必须有部队的人做担保,毛主席只是一介书生,不认识军营的人。

这时,朱其升在弄清毛主席的情况之后,他愿意为其担保。

在朱其升的帮助下,毛主席成功入伍,在宿舍,朱其升还让他住在自己的上铺,并对他照顾有加。天冷的时候,朱其升会自己把自己的毯子给毛主席盖,他知道毛主席喜欢吃红烧肉,朱其升还会把自己分到的那份悄悄夹到他的碗里。

有一次朱其升患了重感冒,还发起了高烧,毛泽东便忙里忙外地照顾他,给他敷冷毛巾,烧热水给他喝,直到他完全康复为止。

当时还有一个叫彭友胜的,对毛主席也是非常关心,三人的友谊就是在这个时候建立的,他们成了形影不离的好兄弟。

朱其升和彭友胜俩人看见毛主席的钱都用来买书看了,都没留多少吃饭的钱,于是兄弟俩经常请毛主席吃饭,好让毛主席能够安心读书。

由于三人当中,毛润之最有学问,他经常给朱其升和彭友胜讲四大名著里的故事,当讲到《三国演义》里的“桃园三结义”时,毛主席提出三人可以结拜为至交兄弟,他的提议得到朱其升和彭友胜的赞同,之后他们三人在红枫坡结拜。

然而好景不长,不久之后,由于局势发生变化,他们的队伍就地解散,毛主席只好重新回到学校读书,朱其升回家继续当他的铁匠。

就这样,两人从此分道扬镳。

在当铁匠期间,虽说朱其升当过好几年的革命军,但在那个兵荒马乱的年代,他从不敢对人们提起他在部队的事,即使是解放后,他也从不对外人讲起过。

直到1950年的一天,朱其升去隔壁村子招揽生意,他看到一户人家的门上贴了他熟悉的“润之”的画像,起初他以为这是他认识的润之,于是他冲到门前,拼命敲门,可前来开门的却不是润之。

当主人告诉门上贴的是毛主席是,朱其升愣住了,这明明是他认识的润之啊,怎么回是毛主席呢?

主人告诉朱其升,毛主席的字就是“润之”。

听到这里,朱其升定了定神,赶紧回到家,他激动的告诉妻子,说他和毛主席是结拜兄弟。

妻子连忙走到丈夫身边,将手放在朱其升的脑门上:“这也没发烧啊,怎么还大白天的说胡话呢?”

朱其升告诉妻子,自己真的没有说胡话。

思索再三,朱其升决定写信寄给毛主席,只是他自己对那封信也没有抱太大希望,然而几个月后却收到了毛主席的回信。

毛主席没有忘记朱其升,他在信中称朱其升为大哥,他还记得他们在一起的点点滴滴。

毛主席给朱其升写信的事传遍了乡邻,朱其升把自己年少时与毛主席义结金兰的往事告诉了乡亲们。

1952年秋,朱其升在收到毛主席给他的回信后,坐上了开往北京的火车,去见毛主席。

到了北京后,朱其升先是被安排进了中南海,三天后,中南海的工作人员把朱其升接到了一所四合院住下。毛主席只要有空,都会抽时间陪伴朱其升。

后来,朱其升在北京待了一个多月,期间,他大部分时间都在看北京的美景。临走时,毛主席还将自己的500多元稿费送给了朱其升,还嘱咐他常来北京唠唠家常和农村情况。

回到老家后,朱其升用500块钱开了一个雨伞厂,他对贫苦家庭出身的工人都非常照顾。

1954年,朱其升又去了一趟中南海,带上了事先拍好的伞厂的很多照片,毛主席看了照片以后连连称赞:“很好,这个工厂不错,有点社会主义的气魄。”

朱其升和毛主席于革命时期义结金兰,实为一段佳话。虽然说后来他们的境遇不同,但是他们纯真的感情依然存在。

“落地为兄弟,何必骨肉亲”,他们用实际行动诠释了这句话。他们横跨几十年的革命友谊,更令后人们感佩不已。

坚守初心,不忘友情,是我们永远要学习的品质。