1946年,东北战场上枪声刚落,军调部第28小组的人还没来得及喘口气,就被陈明仁一声令下软禁了。

小组里,中共代表耿飚脸色铁青,他盯着眼前这个国军的71军军长,压着怒气问:“你这是干什么?”陈明仁抬手一拱,说是“奉命行事”,眼神却闪躲,这一幕,在耿飚心里留下了根,他没忘,也没原谅。

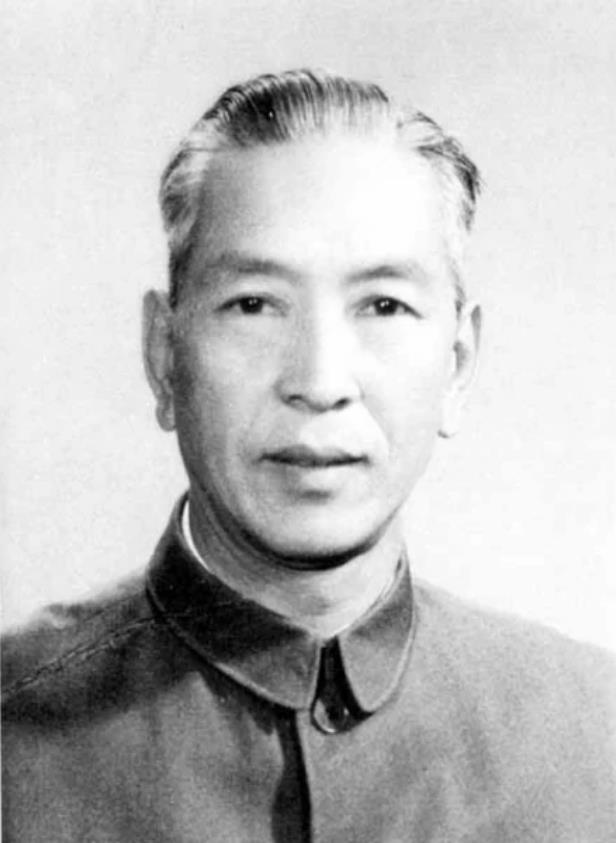

几十年后,1955年授衔名单出来,陈明仁被列为开国上将,耿飚看着名单,心头犯堵“就凭他?”

那一年,耿飚正是军调部第28小组的中共代表,这个小组是为了国共双方缓和冲突设立的,任务艰难,却肩负和平重任。

可四平战役刚开始,调解还没见效,陈明仁就派人封了耿飚他们的住处,把所有代表隔离起来,连外面一根信号线都断了。

耿飚气得拍桌子,带着怒火直接找陈明仁理论,两人见面是在军部办公室,耿飚一句话直冲:“你这是阻碍和平!”

陈明仁低着头,嘴里只说“命令是上头下的”,可那神情,分明不只是执行命令那么简单。

那几天,耿飚被困在房间里,吃喝靠军方配给,外面的战斗枪声此起彼伏,他心里却一直记挂着陈明仁说的一句话:“你们共产党斗不过我们,三年之内,国民党肯定赢。”

说这话时,陈明仁坐在沙发上,翘着腿,桌上是热气腾腾的洋面,他穿着一身干净卡其布军服,整个人带着股说不出的自信。

耿飚没接这话茬,但他心里清楚,这人对国民党是打心眼里认定。

可命运没照着陈明仁的话走,三年之后,1949年,解放军兵临湖南,国民党军节节败退,长沙眼看守不住。

关键时刻,陈明仁带着21兵团起义,一口气带着7万兵力投向共产党,湖南得以和平解放。

起义后,他迅速成为解放军的高级将领,湖南军区司令的位置也坐稳了,按起义将领政策,他这个正兵团级军官,自然该评为上将。

问题就卡在这儿。

1955年,解放军大授衔,那是一场意义非凡的仪式,几十年的战火,多少人从基层打到高级将领,每一个军衔背后都藏着枪林弹雨和生死抉择。

耿飚看着名单上陈明仁的名字,心里翻江倒海,他没去质问,也没公开反对,可他在回忆录里,专门写下这一笔。

他提到陈明仁当年“软禁军调部代表”、“坚信国民党必胜”,还说他“嘴上讲服从命令,实则积极配合蒋介石部署”,字里行间,满是讽刺。

耿飚是湖南人,陈明仁也是湖南人,两人在长沙有过不少私下接触,甚至在军调部被困期间,也彻夜长谈过。

有一次,耿飚问陈明仁:“你真觉得共产党斗不过国民党?”陈明仁一笑,说:“你们想得太简单了,咱们这儿军饷齐,装备好,士兵也有信心,你看看你们,布衣布鞋,怎么打?”耿飚没再反驳,他知道,这人是看不懂大势的。

多年后,耿飚回忆那段经历时,说了一句:“他可以是朋友,但不是同路人。”这句话,点透了他的态度。

他承认陈明仁有本事,指挥能打仗,人也讲义气,可说到政治立场,那就不在一条线上,他对这种“左右逢源”的人,从骨子里有戒心。

当时授衔的标准,是看职务、贡献、资历,陈明仁是正兵团级,又有起义的重大贡献,自然够上将标准。

毛主席还说过一句话:“起义将领,官职不降。”这话其实是出于统战需要,是为了让更多国民党将领安心归顺。

可耿飚不买账,他觉得授衔不仅看职位,更得看历史站哪边,他不反对陈明仁当将军,但觉得上将名不副实。

陈明仁的历史没法改,他当年确实在东北作战,是蒋介石的嫡系部队,71军从长沙打到长春,战功赫赫。

可他也确实软禁过军调小组,对中共代表设防极严,他和中共的关系,从来不是那种生死与共,而是一种试探式的靠近。

耿飚晚年写回忆录时,特地提到那场谈话,说自己断言国民党必败,三年内能赢,而事实也的确印证了他的判断。

这种“赢了面子也赢了里子”的感觉,让他对陈明仁的评价更坚定。,没公开批评,只写在书里,却字字见血。

很多人不理解,陈明仁明明立了大功,为啥耿飚还看不上?其实这不是个人恩怨,是一种立场之争。

耿飚从十几岁起就投身革命,几次死里逃生,一路爬上来,看的最重的,就是立场。他信的不是哪一个人,而是一整套理想。

陈明仁虽起义,但早期的敌对行为,他不会忘,对耿飚来说,历史不能选择性回忆,不能因为后来表现好,就抹去当初的立场错误。

耿飚不是唯一有这想法的人,很多老干部私下都提过,授衔中对起义将领的优待,虽然是政治需要,但总觉得“少了点底气”。

陈明仁是个代表,他的军功、官职、投诚行为都没问题,但当年枪口对着谁,谁又被他软禁,历史都有记录。

授衔仪式那天,陈明仁穿着军装站在台上,领着军功章,笑得很稳重,耿飚站在人群里,没说话。他表面平静,心里却再一次想起那年东北的小屋,那被封住的门,那盘热气腾腾的洋面,还有陈明仁嘴角的那句:“国民党三年内必赢。”

评论列表