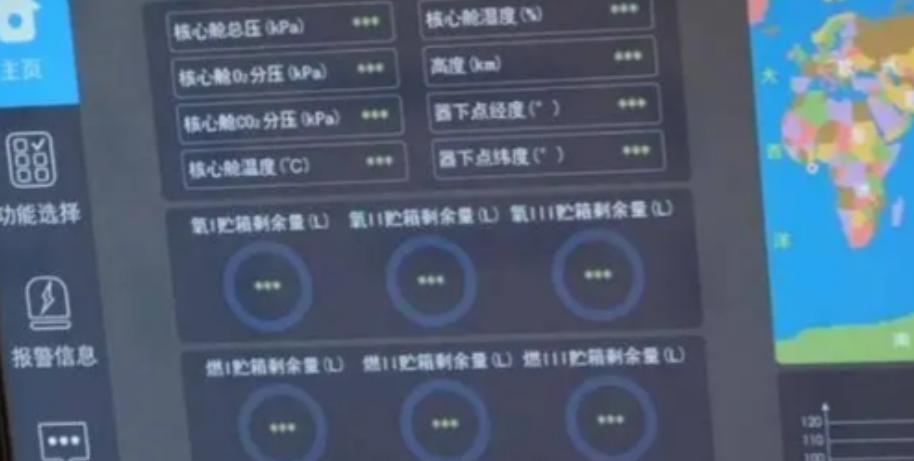

空间站里不允许使用中文!这是国际惯例,你们为何不遵守?2022年,一向认为自己“世界第一”的美国人跑来叫嚣,但这次我们可没有惯着,直接回怼道,和美国无关的事少插嘴! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2021年6月,中国三名航天员成功进驻“天宫”空间站,标志着中国载人航天迈入一个全新阶段。然而,就在中国航天员在轨工作与生活的视频公开后,一个出人意料的“问题”被美方放大——他们用中文交流。这一正常不过的操作,在美国国家航空航天局(NASA)眼中,却成了“国际空间合作的障碍”。 NASA代表在一场会议上提出“空间站不应该只使用中文”的抗议,并宣称“英语是国际航天领域通用语言,使用中文违背惯例”。 这一抗议迅速引发中方回应。中国航天局相关人士在媒体上直接表态称:“这是中国的空间站,我们在轨航天员使用自己的母语进行工作、实验和生活,属于完全正常的行为,与美国无关的事,建议少插嘴。”这一强硬而理性的回应,既表达了中国在航天事务上的主权态度,也凸显了当前中美在科技领域角力的微妙气氛。 这场“语言风波”其实远非表面那么简单。表面是语言使用的问题,实则是关于科技主导权与文化话语权的博弈。长期以来,以美国为首的西方国家在航天领域占据绝对主导地位,不仅在技术标准制定、合作机制构建方面掌握话语权,甚至连语言也被他们设定为“规则”。国际空间站(ISS)长期由美国主导建设与运营,英语自然成为唯一官方语言。 美国一方面将ISS排除中国参与,另一方面又企图在中国完全自主运营的“天宫”空间站内,对语言使用指手画脚,这背后的逻辑显然并非担心沟通问题,而是对中国崛起的战略焦虑。 事实上,这并非中美在航天领域的第一次激烈交锋。早在2011年,美国通过了著名的“沃尔夫条款”,明令禁止NASA与中国任何形式的直接合作。这项法案直接切断了中美之间在航天技术上的交流,也让中国下定决心自力更生。 从“神舟”系列飞船到“嫦娥”、“天问”、“祝融”,中国航天不断突破关键技术瓶颈,逐步构建起完整独立的航天体系。在此背景下,中国空间站的建立不仅是技术成就,更是对美国科技封锁的有力回应。 而今,中国空间站不仅实现自主运行,还积极推动国际合作。截至2024年底,已有来自17个国家的实验项目在天宫空间站开展,合作方包括俄罗斯、德国、法国、意大利、日本、巴基斯坦、肯尼亚等国。这些合作不但体现在科学实验,还延伸到航天员训练、地面数据共享、未来载人任务等多个层面。 值得一提的是,中国空间站还配备多语言翻译系统,为未来外籍航天员提供工作便利。这种开放与包容的合作姿态,与美方强调“主导”和“控制”的逻辑形成鲜明对比。 中方坚持在天宫使用中文,不仅是出于操作便利,更是文化自信的体现。语言是科技文明的重要载体,使用本国语言处理高精尖任务,是一个国家真正独立自主的标志。与其说是挑战“国际惯例”,不如说是在用实力推动国际航天合作格局的重构。在中国看来,所谓“国际惯例”不应成为压制新兴力量的话语武器。正如外交部所言:“不能一边拒绝合作,一边又妄图干涉别国自主探索的道路。” 回望这起“中文风波”,它实际上折射出全球科技秩序的深刻变化。中国并非通过强硬方式争夺主导权,而是通过脚踏实地的技术进步、坚持开放合作的价值理念,推动国际航天生态从“单边支配”走向“多边共治”。而美方的不安和干预,只会暴露其对旧秩序失控的焦虑。