钱学森晚年用颤抖的手写下的那句“毛泽东思想活着,中国就永远年轻”。 这句遗言背后,凝结着他在美国实验室的顿悟、在戈壁滩上的实践、在改革浪潮中的坚守,以及对历史规律的深刻洞察。

1935年,24岁的钱学森登上赴美邮轮时,行李箱里装着《共产党宣言》和《资本论》。 1947年收到清华聘书时写下:“真正的科学只有在人民手中才能绽放光芒”。1949年新中国成立的消息传来,钱学森在日记中写道:“终于找到了能把知识献给人民的祖国”。 1955年归国途中,他在甲板上重读《实践论》,在波浪颠簸中写下批注:“科研必须像红军长征,从实践中找规律”。 这种思想觉醒,在罗布泊的核试验场化为具体行动——当苏联专家撤走所有图纸时,他带领团队用《矛盾论》方法论破解技术困局,在1964年让蘑菇云绽放在戈壁滩上。

钱学森将毛泽东思想精髓注入科研体系,创造了独特的“中国式科研范式”。 他主导的“总体设计部”模式,正是毛泽东“集中力量办大事”思想的科学化实践:数万名科研人员、上千家工厂在统一调度下协同攻关,就像战争年代的“人民战争”。 在东风导弹研制中,他提出“专家与工人同吃同住”,让老钳工用经验修正了弹体震颤的理论模型,这种“从群众中来,到群众中去”的工作方法,使中国导弹精度在1966年就超越同期苏联产品。 更令人震撼的是他对“两弹一星”精神的哲学诠释。面对“搞导弹不如卖茶叶蛋”的市场经济冲击,他在1993年北大座谈会上疾呼:“当年全国工厂为我们加工零件从不谈钱,这种社会主义协作精神,才是真正的核心竞争力”。

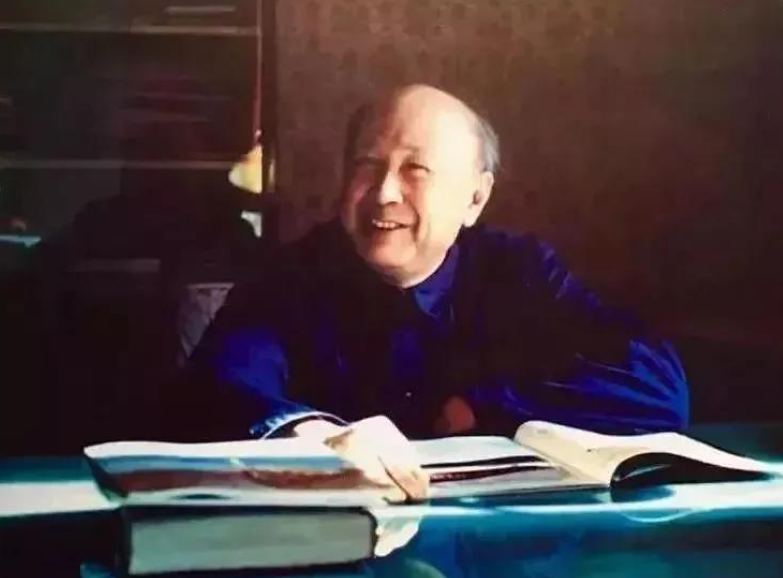

2009年秋,98岁的钱学森在病榻上反复修改最后的手稿。当护士试图移开他的眼镜时,他紧紧攥住笔,在纸上划出颤抖却坚定的字迹:“毛泽东思想活着,中国就永远年轻。” 这句话浓缩了他70年科学人生的全部感悟——在弥留之际,他眼前浮现的不是美国实验室的精密仪器,而是大庆油田三万职工睡地窝子搞会战的场景;耳畔回响的不是学术颁奖礼的掌声,而是毛泽东“自力更生,艰苦奋斗”的号召。

看到90年代国企改制中核心技术流失,他痛心疾首:“鞍钢万人大厂被外资控制,这哪是改革?这是自毁长城!”在生命的最后几年,他不断呼吁:“毛泽东思想不是装饰品,是科技工作者认识世界的望远镜”…

评论列表