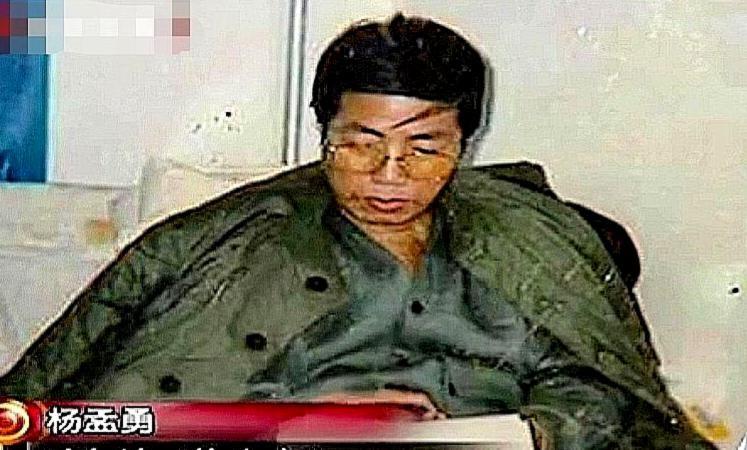

2000年,哈尔滨一位年近花甲的老人接受了26岁青年的心脏移植手术。令人称奇的是,术后他性情骤变,体魄竟如返老还童般健硕有力,连妻子都忍不住感叹:"这哪像年过半百的人,分明是个血气方刚的小伙子啊!" 【消息源自:《中国首例心脏移植患者术后心理变化研究》2003年《中华医学杂志》;《一颗年轻的心:杨孟勇术后二十年随访报告》2020年哈尔滨医科大学学报】 1999年的哈尔滨冷得刺骨,杨孟勇躺在病床上数着天花板裂缝,像在数自己还剩多少心跳。这位52岁的文化馆职员已经被扩张型心肌病折磨了七年,最近三个月就抢救了三次。"老杨,你得换个心脏。"王医生把听诊器从脖子上摘下来,不锈钢在暖气片上磕出清脆的响。妻子李广萍攥着化验单的手在抖,纸面上"终末期"三个字被她的汗浸得发皱。 那年除夕夜,医院走廊的电子钟跳成2000年时,杨孟勇正插着呼吸机看窗外烟花。供体来得突然——大年初八凌晨,23岁的体校学生小陈遭遇车祸。王医生凌晨三点被电话惊醒时,对方只说了一句:"AB型血,心肌像小马达。"手术室里,无影灯照得器械盘发亮,护士突然发现主刀的手在抖。"这小伙子胸肌太发达,"王医生后来在病例讨论会上回忆,"我们得像拆精密零件那样处理那些心肌纤维。" 换心手术后的第七天,李广萍发现了第一个异常。她端着小米粥进来时,丈夫正对着电视机里的拳击比赛挥拳头,这个从前连羽毛球都懒得接的文弱书生,此刻眼睛亮得吓人。"老杨你干啥呢?""不知道,就是浑身有劲儿。"床头的监护仪显示心率68次,比术前快了整整20跳。更蹊跷的是,杨孟勇开始半夜爬起来做俯卧撑,有次护士查房看见他对着空气打组合拳,动作标准得像是有人教过。 三月中旬那个雪融的早晨,李广萍永远记得丈夫突然从床上弹起来的模样。杨孟勇扯着病号服领口大喊:"这里头蹦跶的是个小伙子!"心理科医生赶来时,他正用圆珠笔在墙上写诗,字迹狂放得像另一个人。"您爱人这种情况,"医生把李广萍拉到走廊,"我们叫细胞记忆现象,国外有过移植后突然会讲外语的病例。"那天晚上,老杨在日记本上写道:"今天见到薄荷糖就想吃,可我这辈子从来不爱吃糖。"而同一时刻,小陈的教练正在殡仪馆对遗照念叨:"臭小子,叫你训练偷吃糖果。" 出院后的杨孟勇像台被重置的机器。他扔掉了收藏半生的紫砂壶,开始买运动鞋;从前最烦吵闹,现在路过篮球场就挪不动腿。有回在早市,卖肉摊主亲眼看见这个瘦老头单手拎起半扇猪后腿。"老李,你男人换了个心,咋连脾气都换了?"邻居的闲话飘进厨房时,李广萍正把降脂药换成蛋白粉。甲亢复发的她摸着丈夫年轻有力的心跳,在2001年春天偷偷去体校看过小陈的毕业照——那孩子笑起来的虎牙,和丈夫最近突然冒出的表情一模一样。 变化在2005年达到顶峰。杨孟勇的诗集《重生之舞》出版那天,他骑着山地车冲到出版社,编辑差点没认出这个穿连帽衫的"老头"。医学杂志上刊登了他的激素检测报告:睾酮水平接近30岁男性,而供体当年恰好23岁。有次同学聚会,老同学们目瞪口呆地看着他灌下五瓶啤酒——术前他可是滴酒不沾。"你们不知道,"他拍着胸脯大笑,"这里头住着个能喝的小伙子呢!" 2023年深秋,76岁的杨孟勇在体检中心蹦上跑步机,把年轻医生吓得不轻。"您这心脏......""年轻着呢!"他撩起T恤露出手术疤痕,心电图波形强健得像运动员。回家的公交车上,他给妻子看手机里小陈母校的公众号——当年那个爱吃糖的拳击生,如今成了校史馆墙上的优秀校友。李广萍突然发现,丈夫这些年发脾气时会无意识握拳,和小陈照片里的备战姿势分毫不差。 夜幕降临时,杨孟勇在书房整理新诗集,窗外飘来广场舞的音乐声。他摸了摸左胸,那里跳动着两颗心脏的年纪——76岁的沧桑和23岁的朝气,像哈尔滨的冰雪与松花江的春水,在这具身体里达成了奇妙的和解。楼下传来妻子炖酸菜的香气,这个曾经被医生预言活不过半年的心脏,此刻正以每分钟62次的频率,稳稳地跳动在温暖的灯光里。