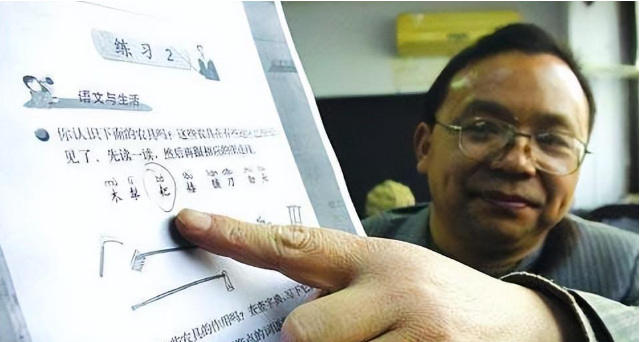

他叫彭邦怀,"毒教材"吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者。 彭邦怀,一位出生于河南郑州的教育者,自青年时期便秉承教育事业的热忱,长期在郑州的一所大学教育学院担任讲师,并曾任职于一家写作培训学校校长。他对教育的执着不仅局限于传授知识,更在于追求教育内容的精确和高质量。 2006年,彭老师在日常教学中逐渐发现人民教育出版社发行的中小学语文教材中存在多处错误和问题。这些错误不仅包括错别字、标点误用,还有一些严重的知识性错误,这直接影响了教材的教学质量。 彭邦怀第一次向人民教育出版社反映教材错误时,是在一个春季的下午。他手持着那本充斥着错误的七年级语文教材,走进出版社的接待室。房间里的空气中弥漫着沉闷的公文纸和墨水的气息,窗外的阳光透过半拉开的百叶窗斑驳地洒在地面上。彭老师将教材递给前台,希望能直接与负责教材编审的编辑交谈。前台接待人员冷漠地让他在椅子上等待,眼神中透露出对这位中年教师的不屑。 等待中,彭老师的目光落在教材的扉页上,那些他曾经反复查证、一一标注的错误此时显得尤为刺眼。从错别字到内容错误,从标点失误到知识性错误,每一处都反映出教材制作的粗糙。他轻轻摇头,心中不禁升起一阵失望。 编辑终于出现在接待室,他身穿笔挺的西装,带着职业性的微笑,却在看到彭老师手中的厚厚一叠纸张后,脸色微微一变。彭老师逐条说明每一个错误,而编辑则不时记录一些笔记,表情从起初的客气逐渐转为冷淡。对于大部分问题,编辑只是简单回应称会反馈给相关部门。会议结束时,编辑匆匆离开,留下彭老师在空荡荡的房间中回味这段简短而冰冷的交流。 几周后,彭老师收到了人民教育出版社的官方回复。信中承认了几处明显的印刷错误,但对于大多数内容性质的错误,出版社坚称这些只是“不同的学术见解”。这种官方的、模糊的回答让彭老师深感挫败,但也坚定了他通过法律途径维权的决心。 在接下来的几年里,彭老师不断地搜集证据,整理文件。他利用业余时间访问各大图书馆,翻阅大量参考资料,与多位语言学和教育学的专家会面,希望能在官司中提供充分的学术支持。彭老师的家渐渐堆满了各类书籍和文件,每一份材料都被他仔细标注和归档。 法庭上,彭老师亲自站立在被告席,面对着法官和人民教育出版社的律师。出版社的律师们穿着统一的黑色西装,他们的辩护充满了法律术语和官方的态度,试图将彭老师描绘成一个挑剔且故意找麻烦的人物。而彭老师则耐心地解释每一个错误的具体情况和潜在的误导性,他的声音坚定,每一句话都透露出对教育的尊重和对真理的追求。 尽管彭老师在法庭上的表现引起了在场一些听众的同情和支持,法庭的最终裁决却仍然不利。彭老师的官司一次又一次地败诉,但每一次败诉都没有使他放弃。随着时间的推移,尽管法院的门槛越来越熟悉,但彭老师对正义的追求从未减弱。 彭老师的教室总是一片安静,学生们低头书写,只有彭老师的声音和粉笔在黑板上的划动声。他教授的不仅是语文知识,更多地是一种责任感——对文字的敬畏和对知识的尊重。尽管外界的风波一次又一次地冲击着他的生活,他在课堂上的那份沉稳却始终未变。 法庭之外的彭老师依旧是那位严谨的教师,他在每一次上课前都会仔细审阅教材,确保传授给学生的每一个知识点都是准确无误的。他的办公室里堆满了各种教育资料和学术论文,墙上挂着的是他一次次整理的案件材料和法庭记录,这些文件见证了他不懈的努力和坚持。 在多次法庭败诉后,彭老师开始寻求更多的公众支持。他开始接受媒体采访,参与电视讨论节目,向公众说明教材中的错误以及这些错误可能给学生带来的负面影响。每一次露面,他都精心准备,确保可以用最简洁明了的语言,向社会大众传达他的观点和忧虑。 媒体的关注逐渐增加,彭老师的事迹开始在网络上引起广泛讨论。许多家长和教育工作者开始关注这个问题,教育部门也不得不开始重视起教材的质量问题。网络上,越来越多的人开始支持彭老师,他们在各大社交平台上发声,要求教育出版社对教材进行严格审查和必要的修订。 与此同时,彭老师也在法庭之外寻求解决途径。他与其他教育专家和学者组成了一个工作组,共同研究如何提高教材质量,制定了一系列的教材审校标准。这些标准后来被提交给教育部门,成为推动教材改进的重要依据。 社会公众的关注并没有就此停止。随着教育质量和教材标准成为热门话题,更多的人开始监督教育部门和出版社的工作。教育部也逐步加强了对教材编审过程的管理,确保教材的质量能够符合教学需求和学术标准。 彭老师本人,尽管在法律层面未能取得胜利,但他在社会舆论和教育界内部赢得了“教科书的守护者”这一美誉。更重要的是,他的坚持激发了更多人对教育公正和质量的关注,让教育界重新审视教材编审和教育实践的重要性。