开国大典林伯渠宣布:请毛主席升旗,当时他并未意识到这句话有何错误,工作人员反应过来后,小声提醒他缺一个字。 1949年10月1日下午3点,天安门广场人山人海。这个举国期待的时刻终于到来,新中国即将诞生。随着林伯渠站在天安门城楼上庄严宣布:"请毛主席升旗",现场工作人员立刻意识到少了一个字。这个关键时刻,他们迅速用低声提醒的方式,向这位老革命家示意遗漏了"国"字。所幸这个小插曲并未影响大典的进行,毛主席很快启动了升旗装置,五星红旗在雄壮的国歌声中冉冉升起。

然而,就是这看似简单的升旗仪式,背后其实经过了长期细致的准备工作。为了确保开国大典万无一失,中央特别成立了筹备小组。这个小组面临的最大技术难题,就是如何让国旗升起的速度与国歌播放完美配合。在当时的技术条件下,这绝非易事。

筹备小组反复计算、多次演练,最终确定了两套应急预案:如果国歌播放结束时国旗还未升到顶端,就立即停止升旗;如果国旗已经升至顶端而国歌还未播放完,则暂停国歌。这两个预案虽然看似简单,却为整个仪式增添了双重保险。

为了方便毛主席操控升旗过程,技术人员在天安门城楼上专门安装了一套操纵装置。这个装置上标注着醒目的"升"、"降"字样,设计简单明了。在六十多年前的条件下,这样一套自动化设备的安装和调试都需要付出巨大的人力物力,但为了这个重要时刻,所有人都觉得值得。

升旗仪式的筹备工作远不止这些。从确定国旗方案,到反复测试升旗装置,再到排练仪式流程,每一个环节都经过了细致的推敲。正是这些看似繁琐的准备工作,才确保了这个历史性时刻的完美呈现。

就在升旗仪式开始前的最后时刻,现场的每个人都屏住了呼吸。当林伯渠站在话筒前时,他可能完全没有意识到自己会漏掉"国"字。这位经历过无数重大场合的老同志,在这个特殊的时刻也难免有些紧张。所幸工作人员的及时提醒,让这个小小的失误很快得到了纠正。

整个升旗过程行云流水,当五星红旗升至最高点时,毛主席的赞许之词传遍全场。这面由会计师曾连松设计的国旗,就这样在新中国成立的第一天,见证了这个伟大的时刻。虽然开国大典中出现了这样一个小插曲,但丝毫没有影响这一天的庄严与神圣。

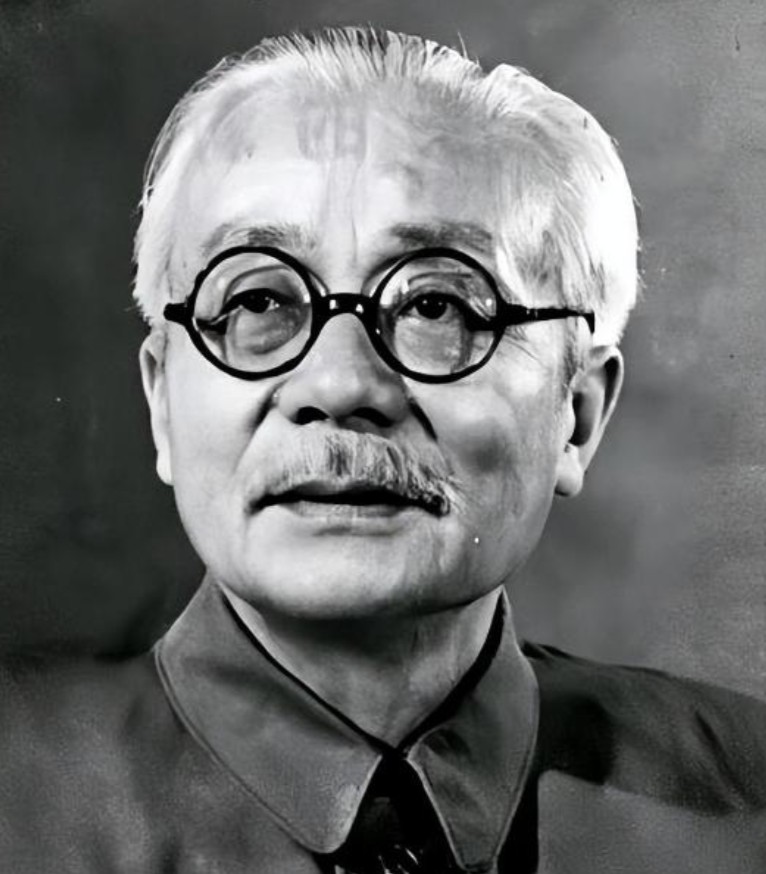

从筹备到实施,从意外到圆满,这个过程展现了一个新生政权对细节的重视,也体现了革命者们面对突发状况时的应变能力。在历史的长河中,这个一字之差的小故事,成为了开国大典上一个生动的注脚。 在这个历史性的时刻,林伯渠作为主持人的选择可谓实至名归。作为中国共产党最初58名发起人之一,他的革命生涯可以追溯到1921年。在加入共产党之前,林伯渠追随孙中山先生,参与了轰轰烈烈的武昌起义。几十年的革命生涯,让这位老同志在党内外都享有崇高威望,由他担任开国大典主持人可谓众望所归。

现场的新闻记者们都在专注地记录着这个重要时刻。他们的笔记本上不仅记录下了升旗仪式的每个细节,还特别注意到了操作台边技术人员屏息凝神的表情。这些默默无闻的工作者们,此刻比任何时候都要专注,生怕出现任何差错。

广场上的群众们可能并未注意到林伯渠的这个小失误。他们的目光都聚焦在冉冉升起的五星红旗上,脸上洋溢着激动与自豪。对于许多人来说,这是他们第一次亲眼见证新中国的国旗升起的庄严时刻。

当五星红旗升至最高点时,毛主席简短有力的"升得好"三个字,让在场的工作人员们终于松了一口气。这个评价虽然简单,却是对所有参与筹备工作人员的最好褒奖。林伯渠后来在回忆这个小插曲时,也表示这个意外丝毫没有影响典礼的庄严。

这个一字之差的小故事,恰恰反映了新中国领导人对每个细节的严谨要求。就连新闻稿的撰写也十分谨慎,比如负责人胡乔木在描述升旗装置时,特意加上了详细说明,以便让不熟悉电力的群众也能理解这个现代化的操作方式。

从清晨的准备到下午的仪式,每个细节都凝聚着无数工作者的心血。朱德总司令检阅三军将士的威武场面,与五星红旗的徐徐升起相映成辉,构成了这个历史性时刻最动人的画面。

值得一提的是,这面庄严的五星红旗出自一位普通会计师之手。在新中国成立前夕的国旗征集活动中,曾连松创作了数十份设计图样。虽然他的作品在初审时并未入选,但在复审时被重新发现,最终成为了新中国的重要标志。

时光荏苒,许多细节已经被岁月冲淡,但开国大典的庄严时刻永远镌刻在历史长河中。林伯渠的这个小失误不仅没有成为遗憾,反而为这个庄重的历史时刻增添了一份真实感和人情味。它提醒后人,即便是最伟大的历史时刻,也是由无数普通人的点点滴滴组成的。

这个瞬间,不仅是新中国成立的见证,更是展现了中国共产党人严谨务实作风的缩影。正是这种对细节的重视和对完美的追求,才确保了开国大典的圆满成功,让这个伟大时刻永载史册。

评论列表