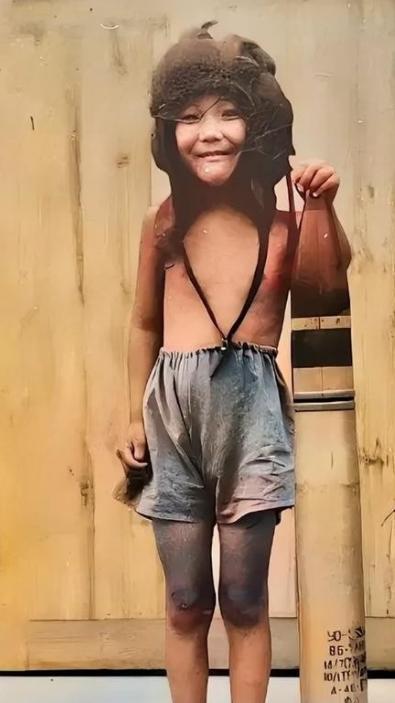

1946年,最小烈士“小萝卜头”宋振中,留下的照片。当时,他被关在了中美合作集中营,就是人们常说的“白公馆”。他穿着破旧的短裤和凉鞋,头上顶着的大大的飞行帽,让他的脑袋看起来更大了。他用手扶着炮弹,开心的看着镜头,或许在他的成长过程中,很少遇到照相这样开心的事情了吧? 信源:百度百科——小萝卜头 1946年,一张破旧而珍贵的黑白照片,被悄悄留了下来。照片中,一个头戴飞行帽的小男孩,穿着破旧的短裤和一双破凉鞋,瘦小的身体旁边,是一颗高高的炮弹。 他双手扶着炮弹,脸上露出一个天真的笑容,仿佛终于在这冰冷黑暗的世界里,找到了属于自己的一点点快乐。 这个小男孩,就是被称为“最小烈士”的宋振中,人们亲切地叫他“小萝卜头”。 宋振中出生在战争动荡的年代,父亲宋绮云是中共地下工作者,在他刚刚出生的时候,家庭就已经被卷入了腥风血雨之中。 1941年,国民党特务破获了一起重大的中共秘密组织案件,父亲宋绮云和母亲最终被捕。 而当时年仅8个月大的宋振中,也随父母一起被投入监狱,从此开始了他短暂而悲苦的一生。 起初,他们被关押在重庆郊外的“中美合作所”——白公馆的附属监狱中。 这座监狱,原本是特务机关用来关押共产党人和进步人士的地方,后来还成为美国情报机构与国民党合作设立的秘密审讯中心。 对成年人尚且是地狱般的存在,对于一个尚在襁褓中的婴儿,更是难以想象的磨难。 牢房阴暗潮湿,食物极其稀少。许多时候,宋振中只能喝父亲变着法子攒下的稀饭汤。为了不给父母增加负担,他学会了很早就独自忍耐饥饿和寒冷。 没有足够的奶水,没有适当的衣物,他的身体逐渐瘦小畸形,脑袋看上去大大的,身体却瘦得像根柴火棍,才得了“小萝卜头”这个外号。 在监狱里,小萝卜头是少有的生机。他用他那稚嫩的声音叫醒沉睡在绝望中的囚徒们,也用他短短的笑声温暖了很多死气沉沉的心灵。 每当父母被拷打回来,伤痕累累地倒在地上,小萝卜头都会小心翼翼地爬到父母身边,用自己细小的手帮父母擦拭伤口,用稚嫩的声音呼唤着:“爸爸,妈妈,别怕,振中在这里。” 有一次,父亲因被刑讯而高烧昏迷,小萝卜头躲在角落里偷偷地哭了整整一夜。他拿着一块干巴巴的馒头,一点点地蘸着积水,试图喂给父亲。 那样小小的身影,在冰冷的牢房中瑟瑟发抖,但却倔强地不肯倒下。因为他知道,他是父母唯一的希望,而父母也是他仅有的世界。 监狱中的士兵,有些人也对这个瘦小的孩子动了恻隐之心。有时会悄悄塞给他一颗糖,或者一个冷馒头。 得到这些“小恩惠”的时候,小萝卜头总是第一时间跑去父母跟前,将食物分成小小的一份,留给他们。即便自己饿得直打哆嗦,他也舍不得多吃一口。 1946年的春天,某一天,监狱里来了一批外人,有摄影师,有记者。表面上是来“参观”,实则是国民党想要向美方展示自己的“文明人道”。 为了掩盖牢中惨状,特务们挑选了几个看上去还算健康的囚犯出来“示范”,小萝卜头因为天真可爱,也被选了上去。 他被特意打扮了一下,戴上一顶看似滑稽的飞行帽,站在一颗巨大的炮弹旁,仿佛一个在玩耍的孩子。 镜头对准他的那一刻,小萝卜头露出了一个灿烂的笑容。他大概以为,这是真正的自由来临了吧?毕竟,在他的短短人生里,极少有如此明亮温暖的场合。 或许,他还在心底偷偷地想着,有朝一日,能和爸爸妈妈一起走出这座阴暗的牢笼,去看看外面的蓝天。 1949年秋,重庆解放在即,国民党特务机关开始大规模屠杀监狱中的政治犯。 宋绮云夫妇也在处决名单之列,而年仅8岁的宋振中,小小的、瘦弱的、什么都不知道的他,也没有被放过。特务们冷酷地将小萝卜头带走,在黑夜中结束了他短暂的一生。 有人说,他死的时候,脸上还带着一点点天真的笑容。 1950年代,重庆解放后,人们在白公馆旧址中,发现了小萝卜头留下的玩具、破旧的衣服和几幅画。他用稚嫩的手笔画着小鸟、太阳,还有一家三口手拉手走在田野里的模样。