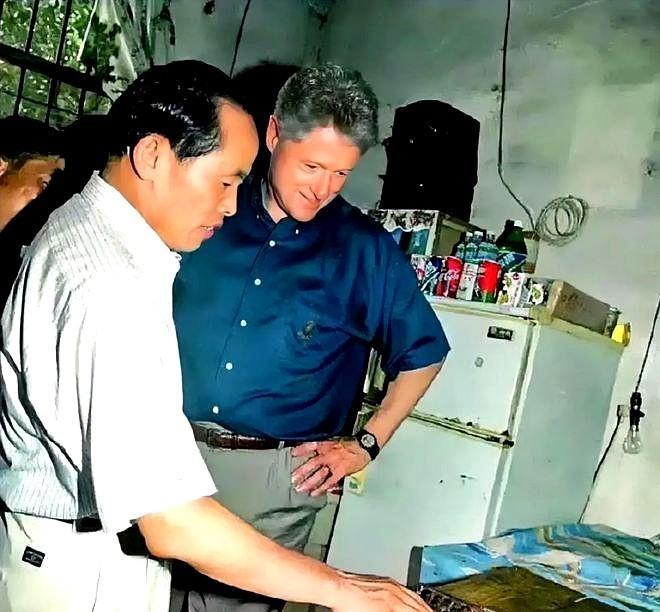

1998年,克林顿访问中国,有一天他无意中走进一家小卖铺,看到老板还在使用算盘算账时,心中不由得窃喜,殊不知,在这背后有一个不为人知的预谋…… 1998年夏天美国总统克林顿带着一帮子人来到中国转悠了整整九天,这趟行程可不光是看风景,里头藏着两国之间弯弯绕绕的外交门道。 那会儿中国正铆足了劲要挤进世界贸易组织的大门,可这门槛比山还高,眼瞅着都折腾七八年了还没个准信儿。 要说这趟访华最有意思的插曲,得数克林顿在桂林街边小卖部里看见算盘那茬。 那天他穿着休闲装溜达到铺子里,瞅见柜台上的木头算盘珠子油光发亮,老板手指头拨得噼里啪啦响。 旁边翻译给解释这是中国用了两千多年的计算器,克林顿当时乐得直拍大腿。 后来有人琢磨,美国人是不是觉得咱们还在用老古董,心里偷着乐呢?哪知道这算盘背后藏着的弯弯绕,可比那几颗木头珠子复杂多了。 其实中国想进世贸组织这事,早在上世纪九十年代初就摆上台面了。 那会儿改革开放搞了十多年,沿海工厂跟雨后春笋似的往外冒,可要跟洋人做生意总归是隔着层窗户纸。 政府老早就盘算着要"入关"——那时候还叫关税总协定,后来改名叫WTO。可人家老外门槛精得很,愣是拿技术标准、市场准入这些由头卡着咱们脖子。 到了1996年情况更糟心,世界贸易组织都正式挂牌了,中国还在门外头转悠。 老百姓心里急啊,电视里天天播专家分析,说进了世贸就能买到便宜外国货,自家工厂也能把东西卖到五大洲。 可谈判桌上洋人代表今天要你降关税,明天要你开市场,条件比菜市场砍价还狠。 转机就出在克林顿这趟访华虽,说那会儿两国三天两头闹别扭,南海撞机事件还没发生,但贸易摩擦就跟梅雨天的潮气似的没断过。 美国作为世贸组织里说话最顶事的,他们松口这事就成了七八分,所以这次访问表面上是增进友谊,暗地里两边都在较着劲呢。 克林顿这趟跑得挺全乎,西安看兵马俑,北京大会堂握手,上海逛外滩,桂林游漓江,香港吃大餐。 每顿饭吃什么菜、每场活动怎么安排,都是外交部那帮人熬了半宿琢磨出来的。 要说最关键的,还是在北京钓鱼台国宾馆闭门谈的那几小时。据说当时会议室里烟雾缭绕,翻译官说得嗓子冒烟,两边代表为着汽车关税、农产品补贴这些事争得面红耳赤。 有意思的是,就在这节骨眼上冒出个小卖部算盘的故事,后来有人分析,这出戏说不定是咱中国人故意安排的。 九十年代末沿海城市早用上电脑了,偏巧让美国总统瞧见最传统的算盘,这里头保不齐藏着三十六计里的"瞒天过海"。 果不其然,克林顿回国没多久,原先卡着的几个关键条款突然就松动了。 转过年来谈判进度跟坐火箭似的往上蹿,2001年冬天,多哈那座海湾城市里,随着小木槌"咚"地一敲,中国总算在入世文件上落了笔。 消息传回国内,外经贸部大楼里欢呼声差点把房顶掀了,要没有之前那场精心策划的访问,这桩大事指不定还得拖上多少年。 如今再回头看,桂林小卖部那架算盘倒成了时代的隐喻,美国人当时可能觉得这是落后的象征,哪知道中国算盘珠子拨拉的是千年智慧,打的是长远算盘。 从恢复联合国席位到参加维和行动,从入世谈判到主办奥运,这些大事背后都透着股子"算盘精神"——不争一时长短,只管步步为营。 要说这故事给咱老百姓啥启示?那就是甭管外人怎么看,自家心里得有个铁算盘。 九十年代那会儿多少人觉得中国搞开放是瞎折腾,结果呢? 沿海那些当年摆地摊的现在都成了跨国老板,农村土作坊变成了世界工厂。就像桂林山水看着秀气,底下可是亿万年地壳运动攒出来的硬功夫。 参考资料: 央视网 克林顿对中国进行国事访问