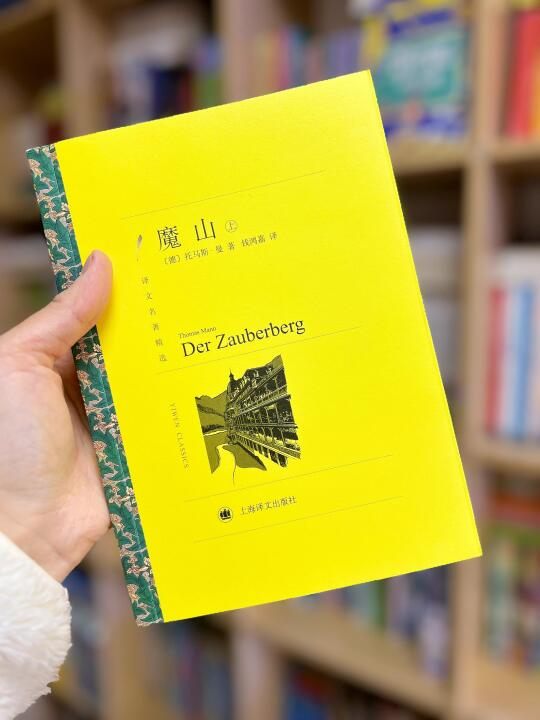

托马斯·曼的《魔山》如同一座迷宫,既是对一zhan前欧洲精神危机的全景式映射,也是对人类存在本质的哲学叩问。

-

这部作品以瑞士达沃斯疗养院为舞台,通过青年汉斯·卡斯托普七年的“病中岁月”,探讨了时间、疾病、死亡与文明的复杂纠葛,最终在zhan争的炮火中撕开幻象,揭示生命的荒诞与觉醒的可能。

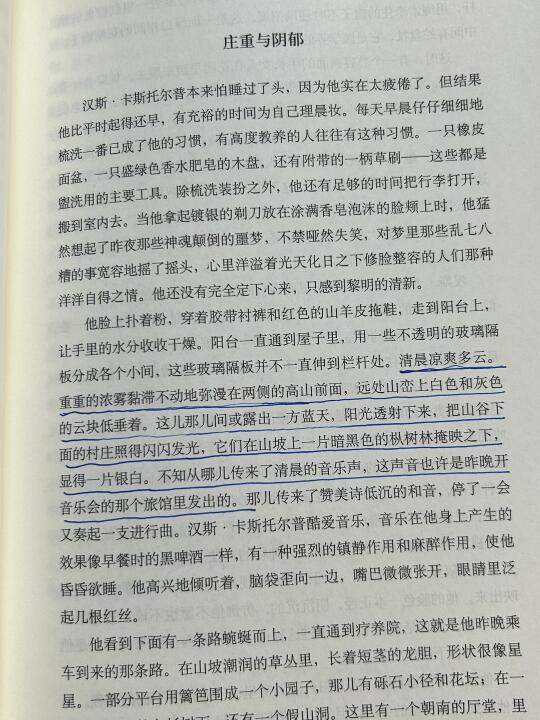

疗养院是一个“无时间性”的异托邦。在这里,日复一日的静卧、量体温、散步构成循环的仪式,时间不再是线性流动的标尺,而是被切割成“永恒重复的碎片”。

汉斯原计划停留三周,却在疾病的掩护下逐渐沉溺于这种停滞——他不再追问“何时下山”,而是任由自己成为“时间的qiu徒”。

-

托马斯·曼暗示了这种心理变化:前三周占据全书近半篇幅,而后续七年却在加速的叙事中悄然流逝。这种时间感知的异化,恰如现代人在机械重复的生活中失去方向,将“习惯”误认为“存在”的隐喻。

-

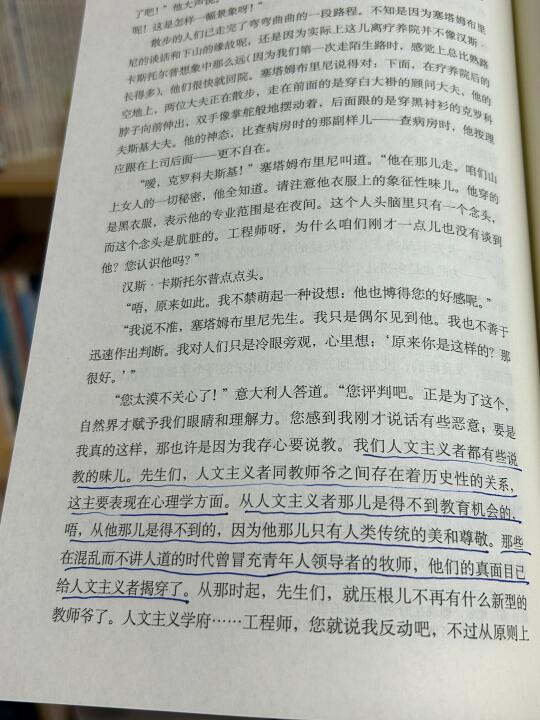

人文主义者塞特姆布里尼与神秘主义者纳夫塔的辩论,贯穿全书:前者推崇理性与进步,后者迷恋z教与复古,两人的交锋折射出一zhan前欧洲资本主义与封J残Y、科学精神与神秘主义的撕裂。

而汉斯在两者间的摇摆,恰似个体在时代思潮中的迷失。托马斯·曼以黑色幽默收束这场论战——纳夫塔在决斗中自杀,塞特姆布里尼的“进步理想”亦显得苍白无力,暗示思想冲突的终极虚无。

-

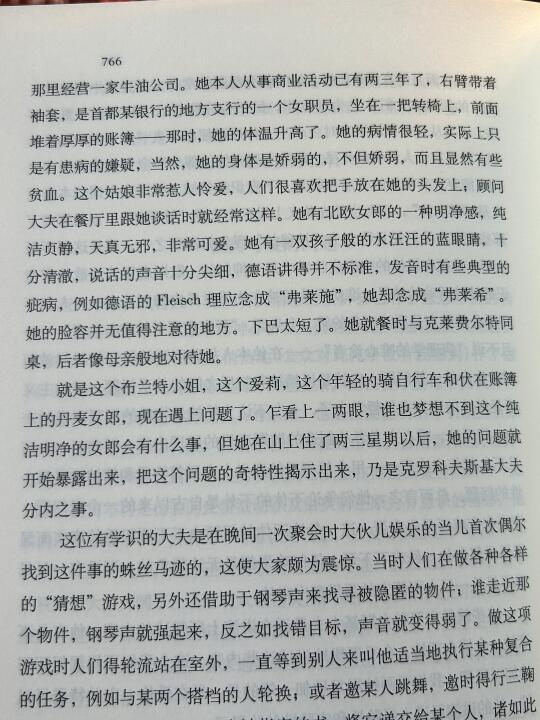

《魔山》的终极追问并非局限于疗养院的高墙之内。托马斯·曼将“魔山”抽象为一种普遍的精神状态:当个体陷入惯性生活,用“按部就班”麻痹对意义的追寻,用物质舒适掩盖灵魂的荒芜,便已自愿戴上无形的镣铐。

-

《魔山》的结尾是开放而悲怆的。汉斯虽走出疗养院,却最终死于战场,他的觉醒与hui灭构成存在主义的双重注解。

托马斯·曼并未提供答案,而是以这座“魔山”警示世人:真正的疾病不是肺结核,而是对生命意义的漠视;真正的解药亦非zhan争或死亡,而是在混沌中保持清醒的勇气。

如书中所言:“倦怠乃人生之大患”,而对抗倦怠,或许正是人类永恒的课题。推荐之。

-

评论列表