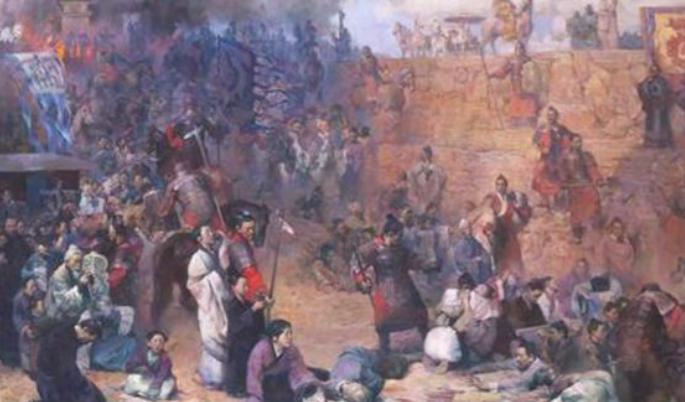

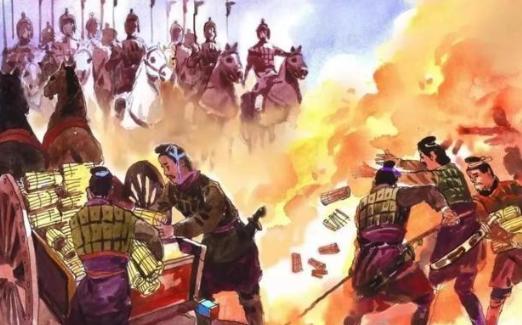

“坑杀”和“活埋”有何区别?很多人误以为是一个意思! 我国历史上出现过多次大规模的“坑杀”事件,其中令人闻名的要数秦朝“坑儒”和长平之战后白起的“坑杀”,我们今人对“坑杀”的理解常常简单等同于“活埋”,这与古人使用这一词汇的本意并不相符。 公元前213年蒙恬大败匈奴之后,秦始皇设宴庆功,群臣中恃宠而骄的周青臣最先起身向秦始皇献媚祝贺,儒生淳于越看不惯他的行为便当场反驳,建议秦始皇效仿周王将土地分封给功臣,而非一切集权于皇帝。 两人于席上展开了激烈争辩并大打出手,丞相李斯抓住时机向秦始皇进谗,说今儒皆习古非学今,有宣扬谣言煽动民心之嫌。 秦始皇一听大怒,下令焚毁古籍,将谈论历史者四百余人坑杀,之后又发生了震惊中国历史的长平之战。 两国交战三年后,秦军已无法坚持,这时杀人如麻的白起带兵前来救援,他收买人在赵国造谣,导致赵王错信谣言,撤换了统帅廉颇,由毫无实战经验的赵括指挥。 赵军轻易落入白起设下的埋伏,41万赵军只得投降,白起下令将所有俘虏悉数坑杀,只留下十四岁以下儿童两百余人,这一手段直接导致了赵国的覆亡。 “坑杀”似乎就是指一种大规模的活埋杀害行为,这只是因为我们今人的理解错误造成的误读,“坑杀”一词来源于“阬杀”,其中“阬”指的是高大的楼阁建筑,也可以引申为堆积成山。 真正的“坑杀”并不等同于挖坑活埋,而是在短时间内集中杀伤俘虏后,将尸体堆叠在一起,既可完成迅速的杀伤,又可通过建立“京观”来震慑和打击敌军的士气。 在春秋战国时期,大部分士兵其实都是临时应募的民兵,战斗力很低,秦军可以轻易使用箭矢将他们杀伤。 在当时的生产力条件下想要活埋十几万或数十万人本身就是不现实的,这要花费巨大的人力物力才能完成,未必能确保所有俘虏不逃脱。 所以真正可行的做法,是先用箭矢将俘虏杀死,再将尸体堆积成山,既可完成屠杀,又可产生视觉冲击力。 我国历史上所谓的“坑杀”,并不等同于后世所理解的“活埋”,它只是一种集中杀伤后堆叠尸体的行为,用于在战争中迅速有效完成屠杀或震慑敌人的目的。 考虑到春秋战国时的生产力水平,这种做法也较为合理,当今社会我们必须摒弃这样野蛮残忍的思维方式,用文明和非暴力的手段解决问题,但同时也还需对历史上的“坑杀”有较为客观和全面的了解,避免因词汇误读而产生理解偏差。