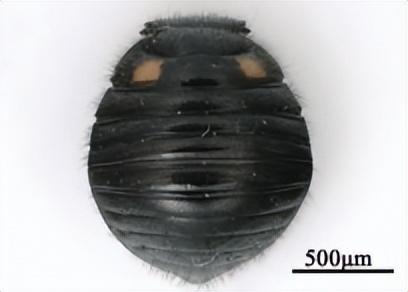

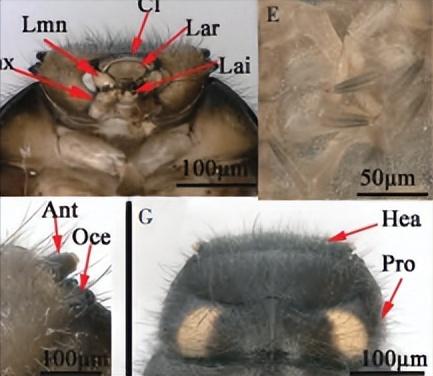

舌甲族隶属于拟步甲科、菌甲亚科,世界范围内已发现11个属276个种,主要分布于枯枝落叶、枯枝、树皮及树皮之下,以苔藓、海藻等为主要食物来源,是一种典型的表层食性昆虫。 它的幼虫呈潮虫状,体型较小,一般只有在夜间才会出来活动,这就导致了它的采集比较困难,因此对它的研究也不多,到目前为止,只记载了3属5种。1931年, Boving等人首先绘制了裸舌甲属幼虫的局部特征。 1984年, Hayashi等人绘制并描述了1894 Derispia Lewis的花部,1998年, Shawaller绘制了爪哇花部花部的花部,2018年, Josephrajkumar等人关于尼尔隐舌甲的花部在此基础上,对日本两种斑舌天牛幼虫进行了初步的形态鉴定和形态观察,并对其进行了初步的研究。 亮舌甲属隶属于拟步甲科舌甲族(Leiochrinini),全球共20种,中国报道9种,主要分布在华北,华南,华中,西南等地,是一个大型的、普通的舌甲族。迄今,国内外仅对其区系和地理分布进行了初步探讨,而对其幼虫的形态学和相关生物学性状尚无报道。 其中,谢氏亮舌天牛(1946)在中国(云南,四川,山东),老挝,缅甸等地均有发现,但尚未有关于幼虫的研究报告。本项目拟在前期工作基础上,通过对其幼体形态特征的深入分析,进一步完善对其幼体的认识,并为进一步开展该类群的分类学及族间的系统学研究奠定基础。 在云南省临沧市永德县采集了谢氏亮舌虫幼虫,并用75%的酒精进行了贮藏。利用基恩士超景深3D显微镜(VHX-5000)对样品进行拍摄,并利用PhotoshopCS6软件对样品进行图像处理。谢氏亮舌甲幼虫体形为卵形,头为棕褐色,胸背、侧边为黑,腹背、侧边为黑,腹背、侧边为黑,腹侧为黄。体长4。15毫米,3。19毫米。 它的头部是一个略微向前开的形状,形状近似扇形,宽度大约1.39毫米,它卷在前胸的背板下面,后面的1/3被前胸的背板挡住,它的背部是棕色的,它的腹部是棕色的,它的背部是一个“Y”型的头盖线,它的额头上是又细又密的黑色刚毛,它的脸颊上是一层薄薄的黄色绒毛。 触角只有一节,呈圆筒形,又短又厚,深棕色,在圆筒形的末端,有一个纤细而光滑的圆筒形感应器。三对单个眼睛,在头罩底部的触角周围成圆弧排列,接近球形,并向外凸出。前额唇基沟深槽,唇基部略为凸出,呈弧形,其上有刻点及毛发,长度为0.45毫米。 上唇椭圆,被稀疏的软毛覆盖,底部宽度大约为0.34毫米,侧面的边缘在右侧的底部呈弓形,末端的边缘向内凹陷大约为0.12毫米,1对上颚向内弯曲,结实而发达,末端为棕色,有3个牙齿,长度大约为0.32毫米。1对颌面在下唇前方,其轴节形状为三角形,茎节形状为矩形骨质。 颌下的胡须末端呈锥形,上面有细密的绒毛。下唇有弯曲的舌尖,有稀疏的黄毛,下唇有3节胡须。前胸背板近似于梯形,黑色,基部两侧具2黄褐色半圆形斑;向上隆起呈拱桥形,两侧缓慢下降;长约2.54mm,宽约0.86mm,长约为宽的3倍。中、后胸背板形状大小基本相似,近似于梯形,比前胸背板窄而且长。 胸口前、中、后三处有小而稠密的斑纹,其上有长长的黑色浓密的刚毛。前胸腹面为黄棕色,两侧边缘为黑色,呈弧形。胸节前,中,后三个节间可见清晰的节间褶。3对爪子弯曲在胸前,一般不超过身体的两侧,爪子非常长,非常发达,非常强壮; 足节较基节短,足节较基节更细,足节下部稍粗,具少数刚毛;胫跗节为圆锥形,表面被淡黄色刚毛覆盖,基部粗而肥大,末端小而圆环状;前跗节为褐色,呈钩形。 腹部有9节,背部为黑色,有纤细的黑色刚毛,有许多小斑点。自第1节起,其宽度逐渐减小,9节与前一节的两头呈一角度,呈扇形,明显区别于前一节,1~9节之间有明显的节间褶皱。在此之前,虽然已报道了该家族3属5种,但由于2018年 Josephrajkumar et al.等人对尼尔隐舌甲的描述过于简略,因此无法与该家族做细致的对比。 以谢氏亮舌甲属为研究对象,对亮舌甲、裸舌甲属和斑舌甲属的三种不同类群的外貌特征进行对比研究。迄今为止,已有记载的舌甲族昆虫的分类学特征,主要表现在前胸背部鳞片的形态及头位上。 另外,刚毛的稀疏程度,胸腹部位的斑点,斑点的数量,形状,位置等都是影响属、种分类的关键因素。谢氏亮舌亚科昆虫的头位、前胸后缘形态也与其它种类昆虫存在显著差异,这也为该科昆虫的分类提供了新证据。 当然,由于该类群中大部分属种的幼虫还不清楚,还需要对该类群的幼虫进行更深入的研究,以获得更多的数据。