“感谢中国制造!”2022年9月,俄罗斯士兵购买中国防弹衣,他绝对想不到,这件轻得像羽绒背心、防弹板薄得能透光的防弹衣,会两次把他从死神手里拽回来。

故事要从去年秋天说起。俄乌边境的寒风里,三十万预备役士兵领到的装备清单上赫然写着“自费购置”。

军需官拍着伊万(化名)的肩膀说:“没钱?可以贷款。”这个西伯利亚铁路工人的儿子,最终在网购平台咬牙拍下件标价仅3万卢布的中国防弹衣——价格只有欧美同类产品的三分之一。

当快递盒拆开时,伊万的心凉了半截。防弹板薄得能透光,拎在手里比伏特加酒瓶还轻。“这玩意儿能挡住子弹?”他对着视频网站上的测试视频反复比对,直到出征前夜还在用匕首戳刺防弹板边缘。

真正的考验来得猝不及防。哈尔科夫郊外的雪地上,120毫米迫击炮弹在十米外炸开时,伊万被气浪掀翻在弹坑里。

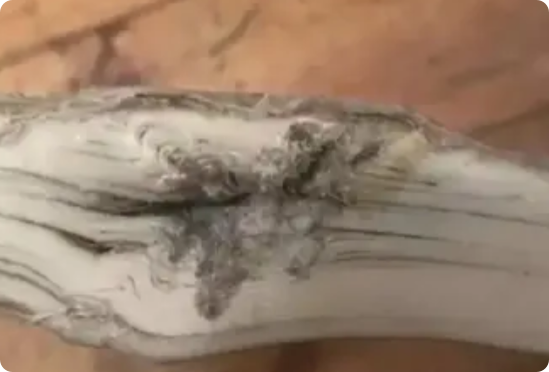

等他抖落身上的冻土,才发现三枚弹片正嵌在胸前防弹板上,像被冻住的冰棱。两周后的遭遇更离奇——当5.45毫米步枪子弹击中他肋部时,防弹衣内侧的陶瓷纤维层瞬间“抓住”弹头,冲击力化作胸前一片青紫,却连肋骨都没折断。

“就像被熊掌拍了一下。”伊万在视频日志里比划着,这个习惯用伏特加抵御恐惧的汉子,第一次对着镜头红了眼眶:“我要向中国道歉,当初不该怀疑他们的产品。”

这样的故事正在全球战场上演。在阿富汗峡谷被塔利班围困的英国突击队员马克,冲锋衣里那件中国防弹衣硬生生扛住12发子弹。

当军械师拆开染血的防弹板,所有人都惊呆了——看似脆弱的陶瓷复合材料,微观结构竟像蜂巢般精密,每平方厘米承受着800兆帕的冲击力,相当于指甲盖上站了八头非洲象。

中国工程师的秘密藏在浙江某实验室里。三十年前还依赖进口的“黑科技”,如今已迭代到第四代高分子陶瓷纤维。这种用1300℃高温锻造的“现代铠甲”,重量比传统钢板轻40%,防御值却翻了两番。

更绝的是,士兵只需更换巴掌大的破损插板,就能让防弹衣重获新生,成本不到欧美产品的维修零头。

站在珠海航展的展台前,俄罗斯军事专家瓦西里抚摸着能防住12.7毫米穿甲弹的复合装甲,突然想起莫斯科地铁站里的华为广告牌。

从防弹衣到5G基站,从无人机到空间站,中国制造正用“毫米级”的硬核创新,重塑着世界对“便宜货”的认知。

硝烟散尽时,伊万把那件救命的防弹衣寄回了老家。父亲在电话里感慨:“你爷爷穿着钢制防弹衣打赢过柏林战役,你穿着中国铠甲活着回家——这就是新时代的战争。”

防弹板上的弹痕在阳光下闪烁,像极了黑龙江对岸那些日夜轰鸣的工厂里,飞溅的钢花。

(信息来源:网易新闻《俄士兵:感谢中国防弹衣,1个月救我2次命,为何说要向中国道歉?》)

评论列表