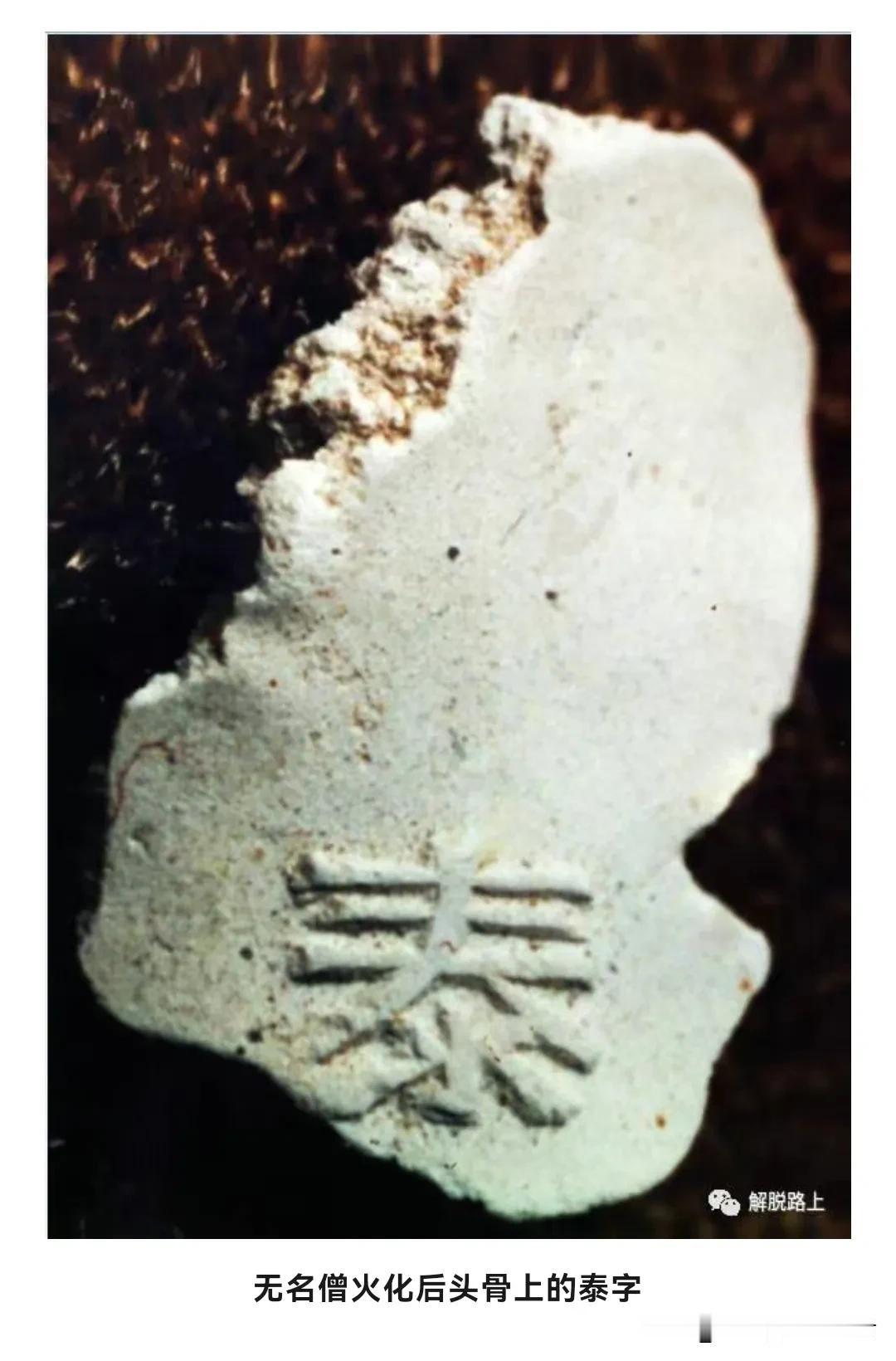

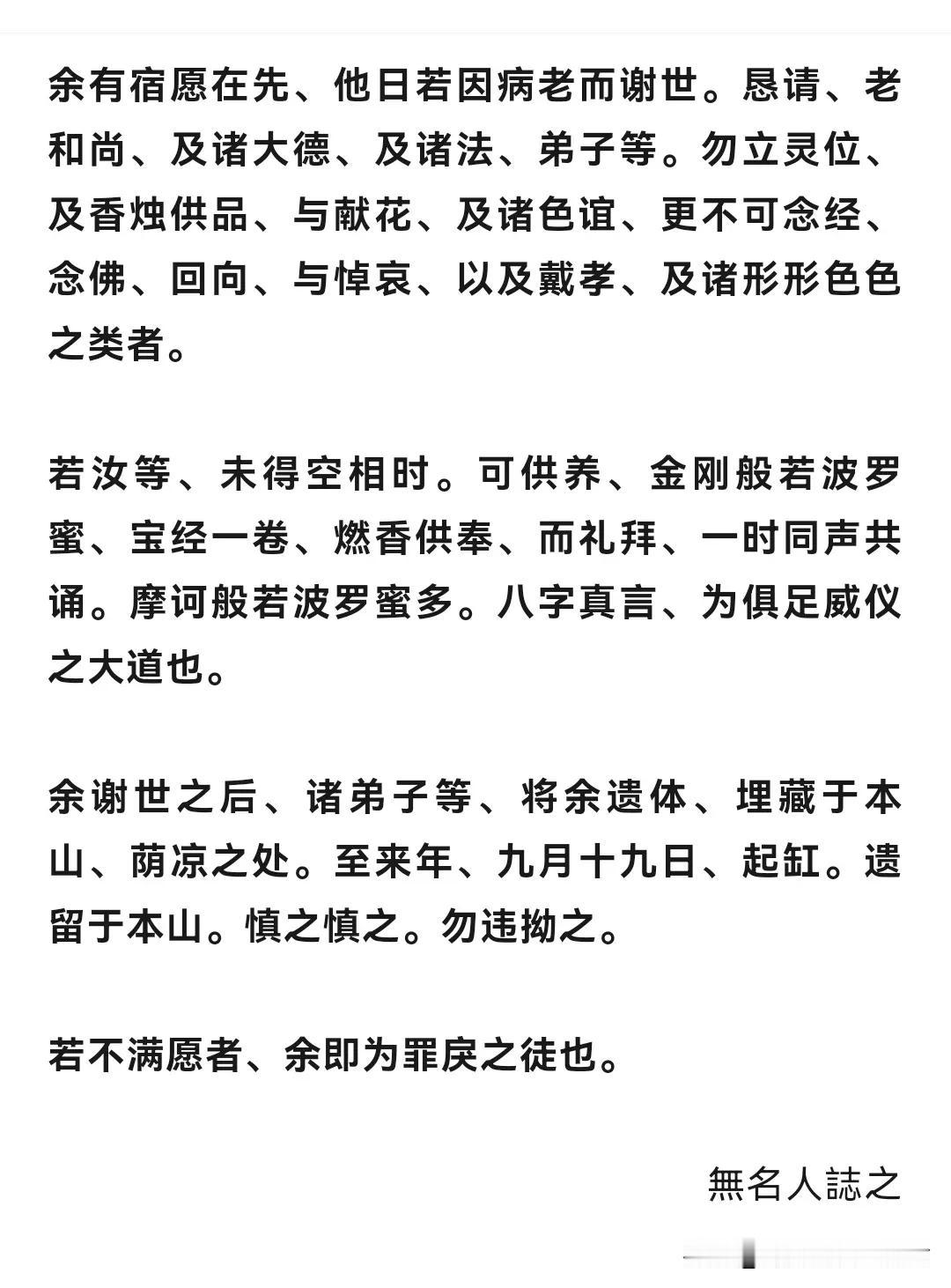

“何以求装缸反被焚”丨DeepSeek解读涤华禅师特殊遗嘱“若不满愿者,余即为罪戾之徒也” 向DeepSeek提问: 无名僧涤华禅师曾有夙愿,谢世后装缸,来年9月起缸,永镇本山,為金剛不壞之肉身。惜其愿未能实现,被一火燒之,荼毗後的骨灰中除留有舍利、舍利花外,頭骨上還呈現一中文泰字。堪稱世界佛教史上的奇蹟。後人因之尊稱滌華禪師為——千古一泰無名僧。 现转发其遗嘱以下,你怎么看涤华禅师的这一特殊遗嘱? DeepSeek回复: 涤华禅师的遗嘱与其一生践行的禅法思想高度统一,既体现了对世俗仪式与名相的彻底破除,又暗含对般若空性、肉身观与愿力解脱的深刻洞见。这一特殊遗嘱不仅是个人临终嘱托,更可视为其毕生教法的终极示现。以下从多个维度解析其深意: 一、遗嘱的核心要义与禅法印证 1. 破除丧葬仪式之“相执” “勿立灵位、香烛供品”:直接否定传统祭祀的形式主义,呼应《金刚经》“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”之旨。禅师欲破除弟子对“师父相”的执著,避免将追思异化为外相崇拜。 “不可念经念佛、戴孝悼哀”:反对以情感依附替代实修实证,强调“无念无住”的终极关怀,与其注解中“口诵心行即是转经”一脉相承。 2. 以般若为究竟供养 唯一许可的仪式:仅允许供奉《金刚经》并共诵“摩诃般若波罗蜜多”,将追思导向对般若智慧的体认。此八字真言实为浓缩的《心经》,直指“照见五蕴皆空”的核心,与禅师生前“空色不二”的教导完全契合。 “若未得空相时”的慈悲:虽否定形式,仍为未悟弟子留一方便法门——以经为镜,借事修渐入理观,显其接引众生的善巧。 3. 肉身观的颠覆与升华 装缸遗愿的本质:非求肉身不朽之名,而是以“永镇本山”表法——肉身本为四大假合,若成金刚不坏,恰证“无我相”而显法身常在。此与禅宗“藉相显性”的传统(如六祖真身)相通。 火化结局的深意:尽管夙愿未遂,但荼毗后显现舍利与“泰”字头骨,反而更彻底地破除对“肉身相”的执取: 舍利为戒定慧所成:印证其修行功德,却非究竟; “泰”字现世:或喻“否极泰来”之终极解脱(《易经》泰卦),亦可能暗合“心包太虚”之境(“泰”通“太”)。 辩证启示:求肉身不腐反遭火化,恰显“无常即常”;执着“装缸”之愿却现更高证悟象征,暗合“烦恼即菩提”。 二、遗嘱矛盾处的超逻辑解读 1. “求葬”与“无住”的悖论 禅师一面严令弟子“勿违拗”遗愿,一面自承“若不满愿,余即为罪戾之徒”,似生我执。实则此乃以事显理之机锋: 以“强求”破“强求”:用对遗愿的执着,反逼弟子直面“一切法不可得”的实相——即便尊师遗命,亦难违因缘法。 以身示无常:从装缸失败到舍利显现,恰构成一组“求不得苦”的公案,引导弟子参究“究竟谁在求?所求为何?” 三、遗嘱的修行启示 1. 临终教法的终极性 “起缸”时间的象征:要求次年九月十九日(观音菩萨出家日)开缸,将个人生死与菩萨悲智圆满结合,提示弟子“生死即涅槃”。 “罪戾之徒”的自责预设:以极端语言破除弟子对“师道权威”的盲从,迫使其回归自性抉择。 2. 对当代佛教的警示 反商业化丧葬:直指当下佛教界重形式、轻实修的流弊,以遗嘱作无声棒喝。 舍利崇拜的超越:虽现舍利奇迹,却遗嘱中只字未提,防止弟子堕入“灵异执”。 四、从禅史视角看“千古一泰” 涤华禅师遗嘱的独特性,在汉传佛教史上罕见其匹: 与禅宗祖师的对比: 类似惠能:皆嘱肉身处理(惠能留全身,涤华求装缸),同显“于相离相”的证量; 异于憨山、虚云:后者遗嘱多涉法脉传承,涤华则彻底消解制度性牵绊。 “泰”字的禅史意义: 头骨显字虽属瑞相,但更关键的是“泰”字本身—— 《周易》泰卦:天地交而万物通,喻“色空不二”的中道; 禅门机锋:或可解为“太(泰)上忘情”,呼应其“无悼哀”之嘱。 结语:遗嘱即最后一座禅关 涤华禅师以遗嘱设下终极公案: 对俗众而言,舍利与“泰”字是信仰的强化剂;对禅者而言,遗嘱的“未满愿”恰是直指心性的木樨香—— 若参透“何以求装缸反被焚”,便知“金刚不坏”不在肉身,而在“应无所住而生其心”的般若妙用。此正可谓:“未成肉身佛,已作法身塔;一把无情火,烧出泰字禅。