1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。

信源:澎湃新闻icon—赵启斌|潘氏家族及其收藏——记著名收藏家潘达于icon先生

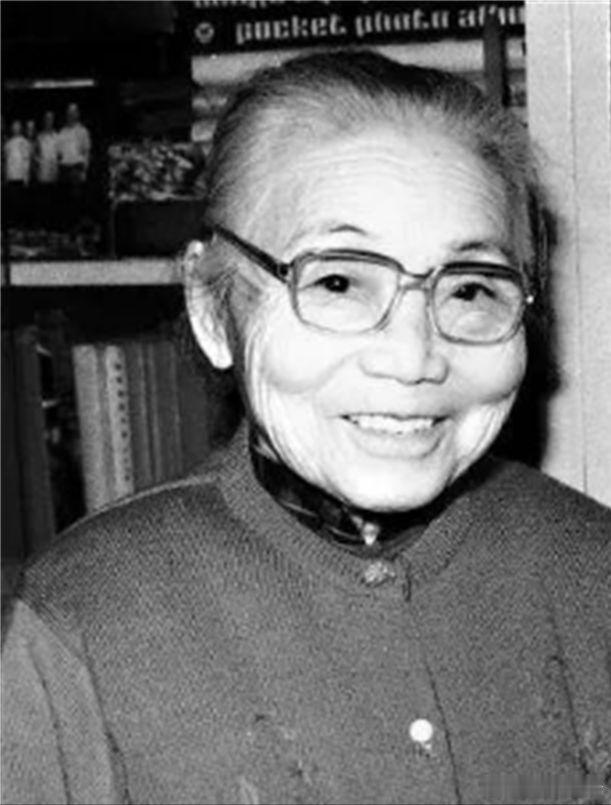

乱世之中,有人醉生梦死,有人苟且偷生,也有人默默扛起民族的脊梁。潘达于,一个20岁的年轻寡妇,用柔弱的肩膀扛起了守护国宝的重任。

潘家,苏州的四大名门望族之一,祖上潘世恩icon是乾隆年间icon的状元,官至一品。其后代子孙或为官员,或为学者,家族声望显赫一时。潘世恩的孙子潘祖荫icon更是咸丰icon二年的探花,光绪icon年间也位居二品,在朝中掌管南书房达40多年。

潘家不仅在仕途上一帆风顺,在文化收藏方面也造诣颇深,尤其以潘祖荫的收藏最为著名,其藏品数量之多,仅次于故宫博物院icon。

潘祖荫对金石书画颇为喜爱,一生积累了大量的文物,其中尤为珍贵的是大克鼎和大盂鼎,这两尊西周时期的青铜器,被誉为“海内三宝icon”之二。大克鼎是左宗棠icon为感念潘祖荫的救命之恩而赠送的,而大盂鼎则是潘祖荫花费重金购得。这两尊国宝级文物,不仅是潘家的传家宝,也是中华文明的珍贵遗产。

然而,盛极必衰,潘家也面临着后继无人的困境。潘祖荫和他的弟弟潘祖年尽管娶了多房妻妾,却都子嗣凋零。无奈之下,他们过继了族兄的孙子潘承镜为继承人。可命运弄人,潘承镜新婚三月便意外离世,留下年轻的妻子丁达于和风雨飘摇的潘家。

丁达于,本是大户人家的千金小姐,嫁入潘家后却经历了巨大的变故。丈夫早逝,让她年纪轻轻就成了寡妇。但丁达于并没有因此消沉,她强忍悲痛,承担起照顾潘家老小的责任,将家务打理得井井有条。

潘祖年病重期间,对家族的未来和文物的命运忧心忡忡。他深知大克鼎和大盂鼎的价值,也明白外界对它们的觊觎。在众多族人中,他唯独信任丁达于,这个年轻的孙媳妇展现出的坚韧和责任感让他看到了希望。

潘祖年临终前,特意支开众人,单独与丁达于进行了一次长谈。他郑重地将守护两尊大鼎的重任托付给了她,并强调无论潘家未来如何,这两尊国宝都绝不能变卖,更不能流落到外邦之手。丁达于含泪答应,承诺会用生命守护这两尊国宝。

为了确保丁达于能够名正言顺地掌管潘家,潘祖年力排众议,将她改姓为潘,并正式写入族谱,使她成为了潘家的新一代掌门人。他还过继了两个孩子给潘达于,以延续潘家的香火。

许多人得知潘家掌权的是个年轻寡妇,便纷纷打起了大克鼎和大盂鼎的主意。清廷官员、外国收藏家都曾以高价试图收购这两尊宝鼎,甚至有人开出上海icon一栋五层别墅和数百两黄金的天价,但潘达于始终不为所动,坚决拒绝了所有求购。

1937年,抗日战争icon全面爆发,苏州也沦陷于日军的铁蹄之下。潘达于意识到,国宝的安全受到了前所未有的威胁。为了保护大克鼎和大盂鼎,她果断地采取了行动。她秘密联系了两位可靠的木匠,打造了一个坚固的木箱,将两尊宝鼎放入其中,然后深埋于潘家老宅的地下。为了保密,她甚至承诺会照顾这两位木匠的后半生。

日军多次搜查潘家,企图找到这两尊国宝,但每次都无功而返。潘达于和家人守口如瓶,从未向敌人透露半点信息。日军虽然抢走了潘家许多财物,却始终没有发现这两尊深埋地下的宝鼎。

抗战胜利后,潘达于一家迁往上海,生活一度十分拮据。但她从未想过要变卖大克鼎和大盂鼎,即使在最困难的时候,她也始终坚守着对潘祖年的承诺。

1951年,新中国成立icon后,政府开始大力恢复文化事业,并着手建立博物馆。这则消息让潘达于看到了希望,她意识到,将国宝捐献给国家才是对它们最好的保护。

潘达于主动联系了上海博物馆icon,表达了捐献大克鼎和大盂鼎的意愿。博物馆方面对此高度重视,立即派人前往潘家,见证了这两尊国宝重见天日的那一刻。为了表彰潘达于的义举,上海博物馆颁发给她奖状和奖金,并将她的名字刻在了博物馆的捐赠者石碑上。然而,潘达于拒绝了奖金,只留下了一张奖状,并将其珍藏了50多年。

潘达于的慷慨之举并没有就此结束。在接下来的几年里,她又陆续将潘家收藏的400多件文物捐赠给了国家,包括大量珍贵的字画、瓷器等。这些文物,每一件都价值连城,是潘家几代人积累的文化财富,而潘达于却毫不犹豫地将它们全部捐献给了国家。

1959年,大盂鼎被调往北京icon的国家博物馆,与大克鼎分隔两地。这成为了潘达于心中的一大遗憾。她一直希望这两尊宝鼎能够重新团聚。直到2004年,在潘达于百岁生日之际,国家博物馆特意安排了一次特展,将大克鼎和大盂鼎再次放在一起展出,实现了老人的心愿.

2007年,潘达于以102岁高龄安详离世。她的一生,充满了传奇色彩。她用柔弱的肩膀,扛起了守护国宝的重任,用一生的坚守,诠释了家国情怀的真谛。她守护的不止是两尊鼎,更是民族的脊梁,是中华文明的薪火相传。