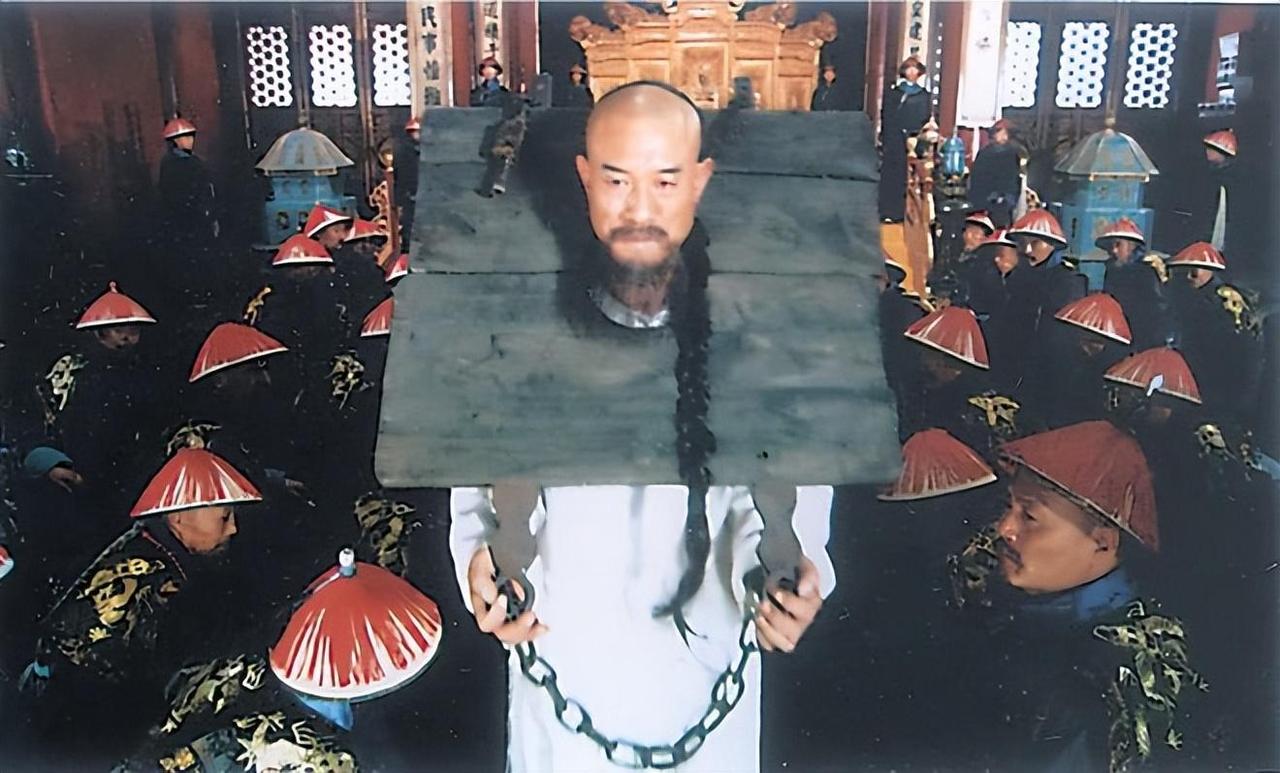

1726年,年羹尧知道自己将被问斩,暗中把怀孕的小妾,送给一位书生,并千叮万嘱:孩子出生要姓“生”。书生疑惑,年羹尧一句话就让书生俯首称是,也让他知晓了皇家内部的秘密。 信息来源:《大清圣祖仁皇帝实录》 1726年,年羹尧知道自己即将被斩首,暗地里他做了一件令人意外的事。怀孕的小妾即将临产,年羹尧悄悄把她送给了一位书生,并反复叮嘱:孩子出生之后,要姓“生”。 年羹尧生于清朝康熙年间,祖籍是我国山西,因其作战勇猛,迅速在军营中崭露头角。 年羹尧的军功可谓赫赫,他在雍正帝的麾下屡立战功,一度成为朝廷中最得宠的大将军。他的家族地位也随之显赫,年家兄妹二人,一个在军中,一个在后宫,堪称权力的象征。 年羹尧的妹妹年氏,则是雍正帝宠爱的妃子。雍正尚未登基时,便将年氏纳为侧妃。妹妹在宫中的地位,使得年羹尧与雍正之间产生了一层微妙的关系。雍正虽然是年羹尧的上司,但两人也算是“亲戚”了。 年羹尧知道,在雍正面前,他始终是一个臣子,不能因妹妹的宠爱而产生任何越界的想法。他从未因家庭关系而过度奢求荣华富贵,也从未主动寻求雍正的青睐。尽管雍正的宠爱让年氏享尽荣华,但年羹尧深知,君臣之间的界限不可逾越。 起初年羹尧与雍正并没有太多私交,彼此之间的关系保持在公事层面,偶尔汇报军情,年羹尧才会写一封信告知雍正。 然而雍正对此并不满意。他认为年羹尧的信中少了臣子的忠诚,信件过于平淡,甚至缺乏应有的敬意。雍正渐渐产生了对年羹尧的不满,认为他过于专注于自己的职务和军功,忽视了自己的臣子身份。 这段时间,年羹尧的地位逐渐稳固,军功赫赫,他的名字几乎与雍正帝的胜利密不可分。然而,也正是这个时候,年羹尧开始显露出与雍正的不和。年羹尧在京城回朝时,身穿四爪团龙服,仪态威严,尽显大将军的风采。 与他同行的,是一众王公大臣,所有人都恭敬地跪在地上欢迎他的归来。然而年羹尧却满面冷漠,不曾抬头看一眼。甚至在向雍正汇报时,他也大摇大摆地搬来一张凳子,坐在殿门口,丝毫不顾及礼仪和分寸。 这种傲慢和不尊重,让雍正逐渐对年羹尧产生了戒心。虽然年羹尧拥有骄人的战功,但他自以为功高盖主,目中无人,渐渐引发了雍正的不满。在这样高度集中的权力斗争中,雍正从未允许任何人威胁到自己的权威,而年羹尧的行为,恰恰暴露了他对皇权的挑战。终于,雍正决定采取行动,彻底除掉这个威胁。 1726年,年羹尧因涉嫌谋反被捕,命运转瞬间发生了剧变。他知道自己已经无法逃脱死刑的命运,尽管他曾凭借自己的勇猛和忠诚,捧起了权力的宝座,但最终却因目空一切、无法遵守臣子的本分,迎来了自己的终结。 临死前年羹尧做了一件事:将自己怀孕的小妾送给了一位书生,并叮嘱他,孩子出生之后一定要姓“生”。这一嘱托,背后藏着年羹尧最后的挣扎。 年羹尧想通过这个方式,保全年家后代的血脉。他虽然深知自己将遭受皇帝的严厉惩罚,但至少在这最后一刻,他还希望能够为自己的家族争取一点尊严。这一举动,也透露出年羹尧心中的复杂情感:一方面,他希望为年家留下子嗣,另一方面,他也在暗示着自己与雍正之间的恩怨。 “生”字的选择,并非偶然。这个字与年字颇为相似,仿佛是年羹尧最后的自我救赎,尽管他即将死去,却依然希望年家能在未来的某个时刻,重新崛起。他的心中或许还有着未能完成的事业和未尽的梦想,而这一切,都将随着他的死去成为无声的遗憾。 年羹尧死后,雍正帝继续加强了对大权的控制,而年家也迅速消失在了历史的长河中。年羹尧一生充满了争议,从一介武将到一度权倾朝野,但最终却因高处不胜寒,未能避免权力斗争的漩涡。临终时,他唯一能做的,便是让自己的后代在极为隐秘的方式下延续下去。 这一切,仿佛是一场历史的隐喻:权力与荣耀的背后,往往隐藏着巨大的危机。而那些曾经高高在上的人物,也会在一瞬间,因自己的傲慢,跌入深渊。年羹尧或许明白这一点,但他依然选择以这种方式面对自己的命运。