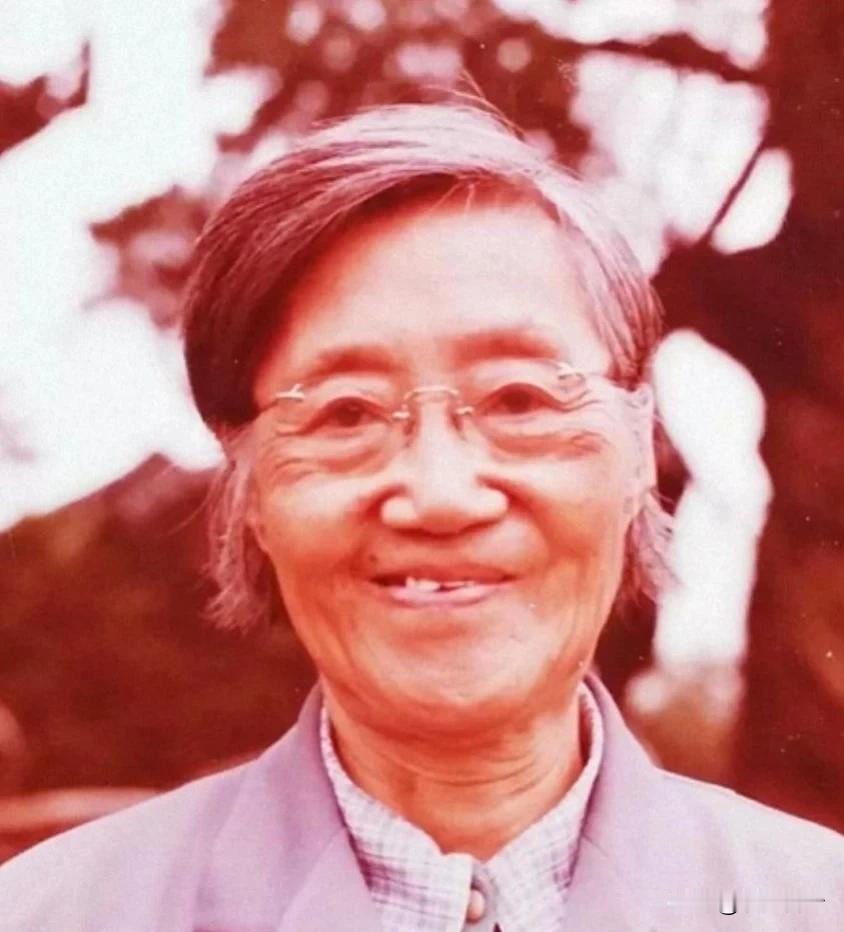

“妈妈,您是我们的骄傲,这些年您太不容易了!”1960年,北大才女王承书狠心抛弃丈夫和孩子后不辞而别。17年后,当满头白发地出现时,孩子们愣住了,随后悲痛大哭,他们心疼母亲,但更为母亲骄傲! (主要信源:原文登载于央视频移动网 2019年4月6日关于“睹物思人 | 王承书:一生的三次“我愿意””的报道) 1960年,苏联突然撤走了在中国的所有科学家,并销毁拿走了所有相关资料,这给我国原子弹研究带来了重大挫折。然而,中国人民热爱和平但也渴望国家强大的决心从未动摇。 面对重重困难,中国科学家们决心自力更生,自主研发核武器技术。这一年,著名物理学家王承书接受了原子能研究所所长钱三强的邀请,加入了秘密的铀浓缩项目。 这已经是王承书第二次为国家利益而作出重大抉择。当年刚自国外学成归来,她原本可以在北京大学继续从事教学和研究工作。 但钱三强看重她的才能,亲自邀请她加入核武器研发团队。为了祖国的原子能事业,为了推动国家科技实力的飞跃发展,王承书毅然决然地答应了。 而这一次,钱三强希望王承书能够前往遥远的兰州,潜心研究铀同位素分离浓缩理论。这意味着她不得不长期远离家人,过着隐姓埋名的生活。 尽管如此,王承书仍然果断地做出了选择,她深知这项事业的重大意义远超于个人得失。 就这样,王承书只留下家书一封后便匆匆离开,开始了漫长而艰辛的科研之路。在接下来的十多年里,她和其他科学家团队几乎断绝了与外界的一切联系,日以继夜地攻克一个个技术难关。 王承书的孩子们经常向父亲询问母亲的去向,但作为同路人的丈夫也无法给出确切答复,只知道妻子一定在从事非常重要的事业。 在遥远的实验基地里,王承书带领团队克服重重困难,终于研制出了关键的高浓铀技术,使我国成为继美国、苏联、英国和法国之后第五个掌握这一核心技术的国家,堪称创造了历史性突破。 凭借王承书等科学家们的不懈努力,我国的第一颗原子弹和第一颗氢弹相继成功爆炸,实现了中华民族几代人的夙愿。 当满头银发的王承书重新回到家中时,子女们这才真正了解妈妈这些年所做的伟大事业。他们热泪盈眶,悲喜交加,骄傲地拥抱着母亲. 王承书当时已经51岁高龄,却再次选择了隐姓埋名,继续为国家核事业而努力奋斗。钱学森三次亲自邀请她加入核武器研发团队时,她表示"我愿意"! 钱三强第三次找到她也很不好意思,说有什么困难吗?她说我没有。有什么话要带给先生和孩子?她也回答没有。那你愿意继续在这工作吗?她坚定回答我愿意! 张连合回忆起当年的一幕,作为钱学森最信任的助手之一,张连合见证了王承书毅然决然投身于最高机密的核武器研发工作。 核武器研制工作非常艰苦,往往需要日以继夜的努力。年过半百的王承书,白天在实验室操作,晚上回家就是继续钻研资料,为核武器设计方案探索各种可能性。 就连生活起居也相当朴素,对于家人送来的营养品,她总是婉言回绝以免浪费。诸葛福说,由于长期操劳,晚年的王承书双目几乎失明,但她依然孜孜不倦地工作。 即使复印件模糊不清,她也用老花镜一个字母一个字母地描绘出来,耐心查证每个单词、每个句子,精益求精。 这份敬业精神,成为实验室新进科研人员的楷模。诸葛福回忆说,自己刚到实验室时受到过王承书的严格要求,对于数据等,王承书会逐步检查,发现一点小错误就要返工重新修改。 逐渐地,诸葛福也习惯了这种要求严格的工作作风,把珍惜每一次学习机会视为理所当然。 1994年,为国家科技事业默默奉献一生的王承书与世长辞。但她那艰苦卓绝的科学家精神将永远激励着一代又一代中国人前仆后继、勇攀高峰。