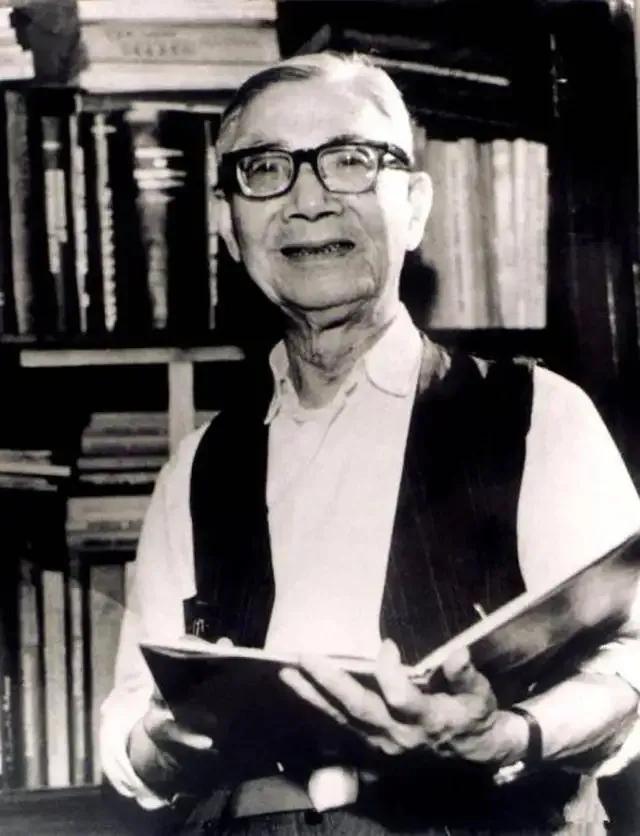

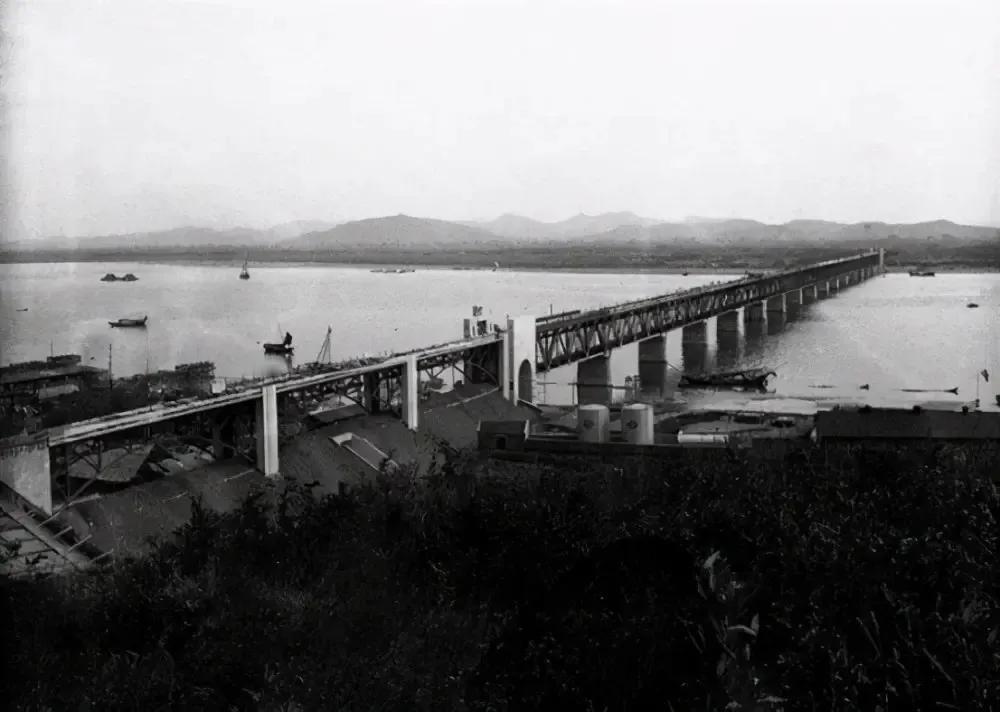

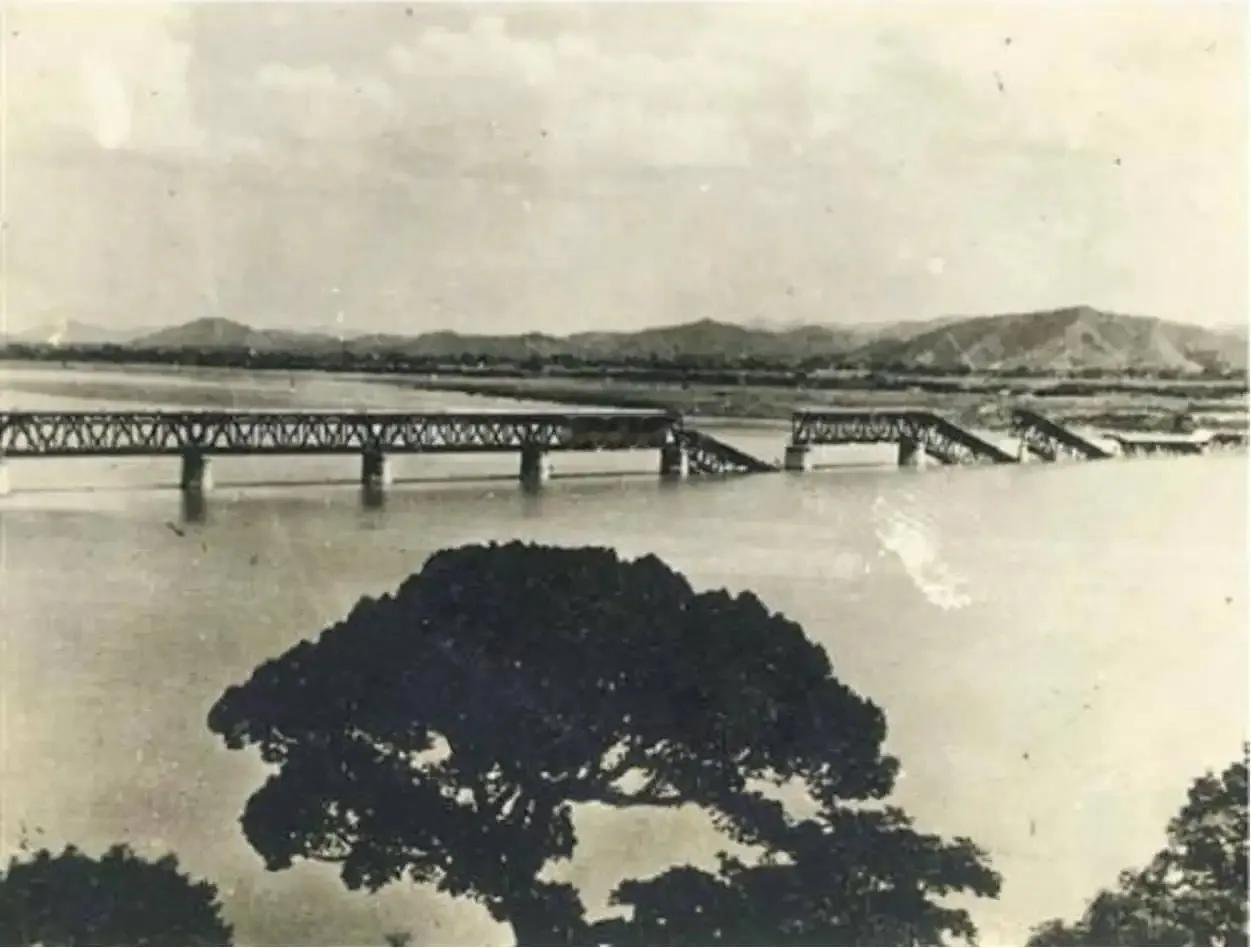

1937年,历经925个日夜,钱塘江大桥竣工。人们发现南2号桥墩下有一个长方形大洞,面对众人指责,设计者茅以升沉默不语。89天后,大桥倒塌,国人却说:多亏他有先见之明。 1933年3月的一个深夜,在北洋工学院当老师的茅以升,突然接到一封来自老同学杜镇远的信。 看完信件内容,茅以升先是一阵兴奋,继而表情凝重,眉头深锁。他放下信件,在屋子里来回踱步,然后走到窗前,推开窗户,望着远处的河流,陷入沉思。 一个幼童模样的男孩浮现在他眼前。男童紧紧地攥着拳头,眼角还带着泪水一脸倔强,冲着他呐喊:“我长大了,一定要造出世界上最结实的桥。” 那是10岁的茅以升。那一年的端午,为了看赛龙舟,好多人都涌到河边,结果因为人太多,导致桥被挤塌,好多人都掉到水里淹死了,还有有一部分人被砸伤。其中就有他的小伙伴。 从那时起,他就立下志愿,长大后,要为祖国造出世界上最结实的桥。 1920年,在卡内基·梅隆大学求学的茅以升,凭借博士论文《框架结构的次应力》的科学创见,轰动西方世界。尽管还没拿到毕业证书,但国外的好多家公司都纷纷向他伸出了橄榄枝,希望他能留在美国。 可是,当听到母校唐山交通大学希望他能够回国传授工学知识时,他毫不犹豫地答应了。“科学建桥”“工程救国”的志向,茅以升回到了国内。 因为一直潜心于研究桥梁知识,到1933年,茅以升已经成为国内数一数二的桥梁专家。不过,都只是理论上的,他还没能拥有一个真正实践的舞台。 这一年,浙赣铁路已经修到钱塘江南岸的萧山,但钱塘江却把浙江一分为二,导致铁路无法顺利贯通。想要联通铁路,就要在钱塘江上架设一座大桥。 杜镇远是当时浙赣铁路局的局长,为了解决这个问题,他想到了自己的老同学:茅以升。 他给茅以升写了一封信,邀请他前往杭州,商讨在钱塘江上建一座大桥的事宜,于是就有了前文的一幕。 杜镇远还在信件中表示,他希望茅以升能够作为主要负责人,挑起建桥的重担。 一直以来,为中国建一座结实的桥都是茅以升的理想,为此他不惜放弃国外的丰厚待遇,可是当真的有这么一个机会摆在他面前时,茅以升犹豫了,他很激动,但更多的是吃不准。 因为,杜镇远希望他建的桥,不是一座木桥、铁桥或是索桥,而是一座现代化的钢铁大桥。 当时,放眼全中国,俯卧在大江大河上的,现代化钢铁大桥全部都是外国人建造的。 虽然此时,茅以升已经凭借“茅氏定律”,成为轰动世界的桥梁设计家。但理论和实践毕竟有差距,外国人根本不相信中国人有能力,自己建出一座现代化钢铁大桥。 更何况,这是一座要建在钱塘江上的大桥。 钱塘江水势凶猛,每年中秋节前后的钱塘江大潮,更是公认的世界最凶猛的三大潮之一。 除了凶猛的江水,钱塘江江底同样是块难啃的骨头,江地的流沙厚达41米,而且迁移不定,想要在这样的江中建桥无异于痴人说梦。 几天后,茅以升给北洋工学院递交了辞职信,踏上前往杭州的火车。在信中,他表示:他决心为中国人争气,架设中国人自己的大桥。 消息一出,众人议论纷纷,其实,不仅仅是茅以升,当时很多外国工程师也觉得,这是件不可能完成的事。他们甚至叫嚣:中国还没有生出能在钱塘江上造桥的人。 招标会上,茅以升向众人展示了自己的设计方案:公铁两用桥,公路在上,铁路在下。 茅以升认为,根据当时的局势,中日之间随时可能爆发大规模的战争,一旦打起来,铁路将成为重要的运输方式,公路在上的设计,可让下方的铁路运输得到保护。 他的设计方案得到了众人的认可。 1934年8月8日,钱塘江大桥将正式推土动工。1937年9月26日,钱塘江大桥下方铁路开始通车,打破了外国人认为,中国人无法在钱塘江上建桥的断言。 就在人们为大桥成功建成激动不已时,有人突然发现,在南2号桥墩下,突然出现了一个长方形大洞,这个洞在设计图上并没有出现,是茅以升临时改变的,按理来说,这是一个非常不恰到的举动,面对众人的询问,茅以升什么也没说。 从动工的那天起,茅以升就担心,如果杭州落入日军手中,这座为中国人设计的大桥就会成为国人的催命符,而那个长方形大洞正是为了预防这一时刻的来临。 1937年12月23日,茅以升接到命令,炸掉大桥,他非常悲痛,呢喃道:这天还是来了。从开始筹谋建桥到竣工,这座大桥承载了国人多少的心血,他很不舍,却也明白,必须要这么做 为了阻止日军攻打杭州,茅以升告诉爆破队,在那个大洞里藏有大量炸药,而那个洞所在的桥墩,也是这座桥最难修复的地方。 随着一声巨响,这座历时925个日夜,耗资160万美元的大桥,在通车89天后,被茅以升炸毁。看着大桥的残影,无数人留下悲痛的泪水。 茅以升发誓:抗战必胜,此桥必复。 抗日战争胜利后,茅以升受命组织修复大桥,1948年3月,大桥修复通车。 钱塘江大桥是中国人自己设计和施工的第一座现代钢铁大桥,更是中国桥梁工程史上一座不朽的丰碑。