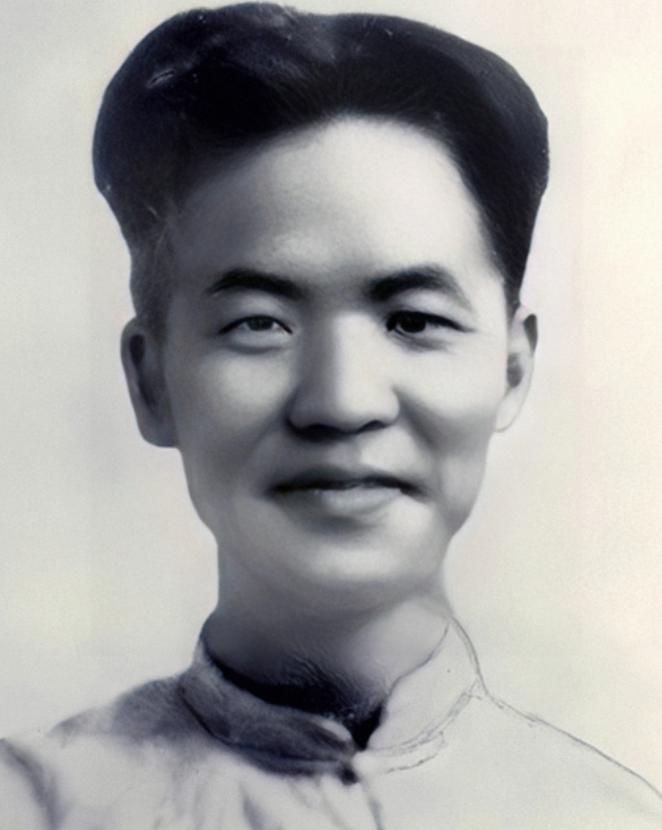

1909年,年仅15岁的邓中夏不得不娶嫂子为妻子,但是哥哥嫂子成婚后的感情很好,于是当夜邓中夏不仅没有和嫂子圆房,三天后离开了家里! 1909年的湖南宜章,青山依旧,乡间田野一派平静,在邓家大院里,却发生了一场令人唏嘘不已的变故。 15岁的少年邓中夏,不得不卷入一场复杂的家庭纠纷,成为这个故事中不可忽视的主角。 这场风波的起点来自他的哥哥邓隆泮,一切本该是幸福的,邓隆泮与青梅竹马的杨贤怀成婚,两人从小一起长大,情感深厚。 杨贤怀出身良好,性格温柔贤惠,这段婚姻被家人视为天作之合。 天有不测风云,婚后两年,邓隆泮的健康每况愈下,他时常晕倒,甚至一度失去知觉,这让家人深感不安。 邓家人走遍了周围能找到的医生,却始终找不到有效的治疗方案。 病情的无望,让家庭陷入深深的焦虑,就在这时,一位偶然出现的乡间“高人”,为邓家带来了一个出人意料的建议。 这位自称精通阴阳八卦的老者,直言邓隆泮之所以患病,是因为夫妻“八字不合”。 只有通过“换妻”,才能化解所谓的“命运冲撞”,这个荒唐的建议,在迷信盛行的年代,却让原本绝望的邓家人燃起了一丝希望。 作为父母,邓家长辈并非完全相信这个说法,但他们不敢放过任何可能的治病机会。 毕竟,长子的健康不仅关乎家族的未来,也关系到家庭的声誉与传承,于是,他们开始认真考虑这个建议,而最终的焦点,落在了年仅15岁的邓中夏身上。 让邓中夏娶嫂子杨贤怀,是一个令人震惊的决定。 这个选择意味着既可以让长子“换妻”,也能让杨贤怀继续留在邓家,对邓中夏来说,这无异于一场巨大的伦理困境。 15岁的他,刚刚开始认识世界,根本无法接受这样的安排,他深知嫂子与哥哥感情深厚,也无法认同这种荒诞的解决方式。 在当时的社会环境下,年少的邓中夏没有选择的余地。 婚礼如期举行,邓家张灯结彩,宾客盈门,看似一场喜事,但实际上笼罩着沉重的气氛。 大红的婚房里,杨贤怀面色苍白,她对这场婚礼感到无助又无奈,而新郎邓中夏,神情紧绷,满腹的愧疚与抗拒藏在心底。 他心里清楚,自己是家族决策的牺牲品,但他又无法对父母的安排说“不”。 新婚当夜,洞房内安静得出奇,邓中夏站在房中,久久没有开口,他知道,嫂子杨贤怀同样是这场事件的受害者。 他开口说道:“嫂子,您始终是我哥哥的妻子,我无法改变这个事实。”这句话像是一种宣告,也是他的承诺。 那一晚,他没有跨过床榻,而是独自坐在另一头,他宁可违背家族的期望,也不愿触碰嫂子分毫。 短短三天后,邓中夏做出了一个更为惊人的举动,他选择离开家乡,背起行囊,离开了这个令他压抑的环境。 他深知自己的存在,只会让事情变得更加复杂,他的离去,既是对家庭安排的无声抗议,也是一种保护自己的方式。 年少的邓中夏或许并未完全理解这场变故对他人生的深远影响,但他明白,他必须为自己的未来寻找一个出口。 邓中夏的离家并非草率之举,离开宜章后,他来到了长沙求学,在这里,他进入了一所新式学堂,开始接触到批判传统思想的新文化。 学堂里的老师们时常讲述关于自由、平等的新观念,这让他感到耳目一新,尤其是关于封建礼教的批判,更是让他对自己的经历有了新的理解。 他逐渐认识到,那场婚姻风波不仅仅是个人的不幸,更是整个社会问题的缩影。 与此同时,家中的杨贤怀独自承受着压力,丈夫邓隆泮的病情并未因所谓的“换妻”好转,而她的生活也陷入了无尽的孤独与迷茫。 最终,杨贤怀选择回到娘家,结束了这场荒诞的婚姻,她的离开,为这一家庭风波画上了句号。 邓中夏的离家,开启了他人生的另一段篇章,在长沙求学期间,他的视野逐渐开阔,思想逐渐成熟。 后来,他考入北京大学,在这座思想解放的殿堂里,他接触到了马克思主义的理论。 在李大钊等人的影响下,他开始认识到,中国的问题远不止家庭和礼教,而是整个社会制度的腐朽。 这场家庭变故,或许是邓中夏革命道路的起点,它让他深刻体会到封建制度的压迫,也让他对社会问题有了更为深刻的思考。 正因如此,他选择投身革命,将个人的痛苦化为改变社会的动力。 他后来参与组织工人运动,推动社会变革,最终成为中国共产党早期的重要领导者。 然而,邓中夏的革命道路并非一帆风顺。 1933年,他因从事地下工作而被捕,在南京雨花台,他在敌人的枪口下,依然高呼着“中国共产党万岁!”以39岁的年纪,献出了自己的生命。 他的牺牲,成为中国革命史上的一段传奇。 回望1909年的那场风波,尽管充满了荒诞与无奈,却成了邓中夏生命中的重要转折点。 在那个风雨飘摇的年代,他用行动证明了,哪怕是命运的困局,也可以成为改变的契机。

评论列表