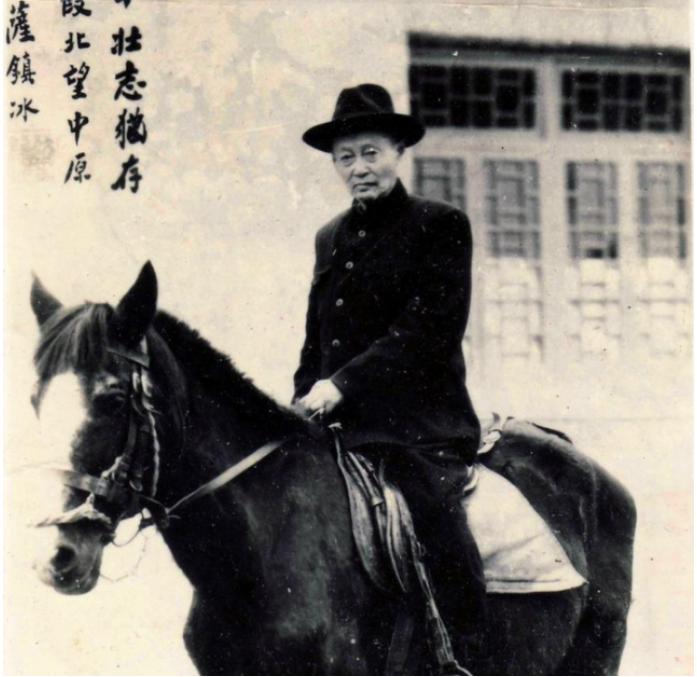

1951年,93岁高龄的前清朝海军总司令萨镇冰在得知志愿军成功击退美军并进攻韩国首都汉城的消息后,欣喜若狂,感慨万分。他曾担任清朝海军的总司令,后来成为民国海军总长,再次晋升为国务总理。 1951年深冬,福州的一间老屋中,93岁的萨镇冰静静躺在病榻上,窗外寒风凛冽,屋内却弥漫着振奋人心的气息。 一条消息传来,中国人民志愿军在抗美援朝第三次战役中大获全胜,击溃了美军的重重防线,直逼韩国首都汉城。这位饱经风霜的老人闻言激动不已,竟颤颤巍巍地坐起身来。 他从枕边取出纸笔,用微微颤抖的手写下:“五十七载犹如梦,举国沦亡缘汉城。龙游浅水勿自弃,终有扬眉吐气天。” 这首诗,饱含他对甲午惨败以来半个多世纪国耻的痛忆,也充满对志愿军胜利的欣慰。 萨镇冰的名字或许对许多人来说并不熟悉,但在中国近代史上,他是一个不可忽略的传奇人物。他是晚清至新中国唯一跨越三朝的海军将领,被誉为“历史的活化石”。 从少年时的壮志凌云,到甲午战争的刻骨铭心,再到清末民初的海军改革,他用一生见证了国家从积弱到崛起的艰难历程。 萨镇冰出生于1859年的福州,祖上是元代色目人后裔,是当地著名的雁门萨氏家族。家族虽为地方名门,但萨镇冰的童年却并不富裕。 他的父亲萨怡臣是一位塾师,家境清贫却极为注重教育。10岁时,萨镇冰考入福州船政学堂,这所由左宗棠倡导设立的学堂,承担了培养近代海军人才的重任。 在这里,他接触到天文学、航海术等西学新知,展现出非凡的才华,毕业时成绩名列前茅。 18岁时,他获得了清廷资助,赴英国格林威治皇家海军学院深造,成为中国最早留学海军的学生之一。 留英期间,他随英国军舰巡游大洋,学习驾驶技术和舰队管理。这个曾经站在福州码头远眺大海的少年,如今站在世界最先进舰船的甲板上,目睹了大国海军的实力与气度。 他暗下决心,学成归国后一定要为祖国建立一支强大的海军。然而,当他兴冲冲地归国时,却迎来了海军发展的一个重大挫折。 1884年,中法马江海战爆发,清军惨败,这让刚刚加入水师的萨镇冰倍感失望。他开始意识到,国家积弱内忧,军队再强也无从谈起。 1894年,甲午战争的爆发彻底改变了萨镇冰的命运。北洋水师,这支曾被称为“亚洲第一”的舰队,在日本海军面前节节败退。 萨镇冰当时因身体不适未能参战,只在后方提供支援。他亲眼见到战友们以身殉国,邓世昌、刘步蟾这些昔日的同窗相继牺牲。而北洋水师全军覆没的那一天,他的心如刀割。 威海卫战役期间,他奉命驻守日岛,带领部下与日军鏖战十一天,这场战斗成为甲午战争中清军少有的亮点。 然而,个人的努力终究无法扭转全局。威海卫失守后,萨镇冰回到家乡福州,辞去军职,靠教书维持生计。 尽管内心充满痛楚,他从未放弃对海军复兴的渴望。1902年,他被重新启用,担任北洋海军统制,开始重建海军。 他合并南北洋舰队,统一指挥体系,推动改革官制、号令、军服等各方面制度。为了提升官兵素质,他创办了烟台海军学堂,培养了一批又一批海军骨干。 然而,清朝的腐朽与积贫积弱让他每迈一步都困难重重。1909年,他随载洵等清廷大员出访欧洲,考察各国海军并订购军舰,但这一切却无法改变海军内外交困的窘境。 辛亥革命爆发后,他受命率舰队前往武汉支援清廷镇压革命军。看着革命军冒死冲锋的场景,他陷入了深深的矛盾。 一方面,他难以背叛自己效忠的朝廷;另一方面,他也不忍心镇压追求共和的志士。他最终选择称病离职,将舰队交由部下,自此退出历史舞台。 但革命成功后的新政府依然倚重他的经验与威望,任命他为民国海军总长。在民国时期的军阀混战中,他坚持“海军不打内战”的原则,避免了海军在内斗中元气大伤。 1933年,74岁的萨镇冰毅然支持十九路军在福州发动的“福建事变”,公开反对蒋介石的内战政策,并出任革命政府的高级顾问。 然而,这次行动最终以失败告终。他再次回到家乡,将精力投入到救灾与慈善事业中,被当地百姓尊称为“萨菩萨”。 抗日战争期间,他虽年事已高,仍奔走于全国各地宣传抗战救国。他的侄孙萨师俊在武汉保卫战中壮烈牺牲,这一牺牲更让他坚定了家国大义。 1949年,福州解放前夕,蒋介石派人劝他前往台湾。他却以年老体衰为由婉拒,并发表公开声明支持中共,协助解放军顺利接管福州。 在新中国成立后,毛主席称他为“可敬的老先生”,邀请他出席开国大典,并担任全国政协委员。他站在天安门城楼上,目睹五星红旗冉冉升起,感慨万千。 志愿军攻入汉城的那一天,93岁的萨镇冰感到前所未有的宽慰。他回忆起57年前日本攻占汉城时的屈辱,那个曾被称为“东亚病夫”的中国,如今以崭新的姿态向世界证明自己的力量。 1952年,萨镇冰在福州安然辞世。他的生命如同他写下的诗句,“终有扬眉吐气天”。