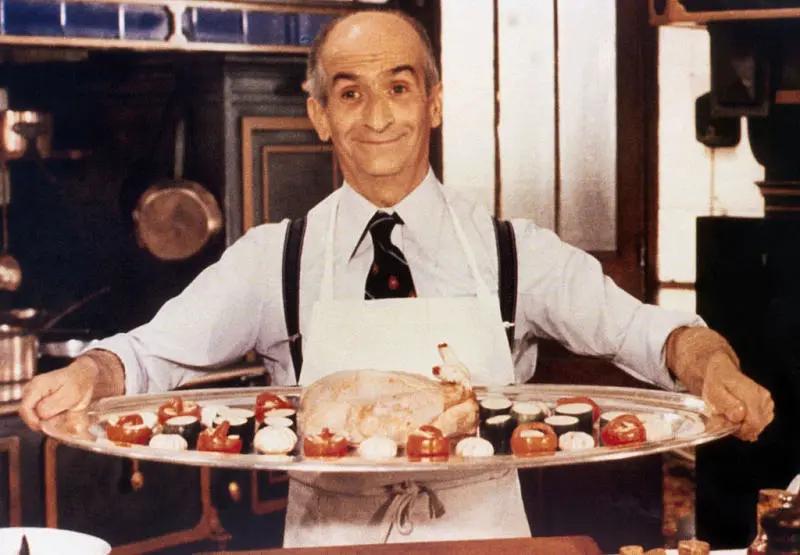

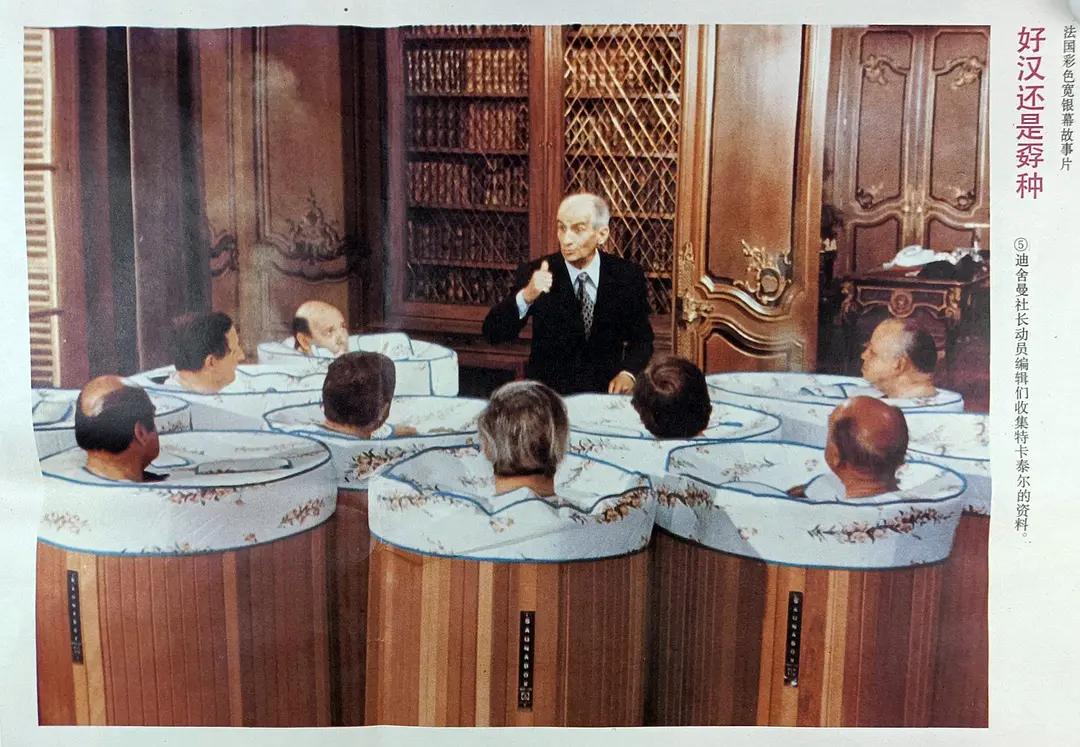

《美食家》:吃,还是被吃?关于味觉、权力和一点点尊严 民以食为天,这句话放哪个年代都不过时。 但现在,你真的还在“吃”吗?预制菜料理包、添加剂勾兑的“美味”、流水线上批量生产的“肉”…… 我们这一代,吃着科技与狠活长大的“幸运儿”,味蕾早已被资本驯化,对食物的记忆也逐渐模糊。 还好,有部老电影,带我们回到那个对“吃”还有点追求的年代——1976年的法国,电影《美食家》上映了。 杜斯曼,可不是一般的吃货。作为《杜斯曼美食年鉴》的总编辑,他肩负着引导法国人民走向“真·美食”的重任。 天赋异禀的味觉和嗅觉,让他如同拥有X光透视眼,食物好坏,一闻便知,一尝便知分晓。 为了避免被认出,影响评测的客观性,杜斯曼每次出巡都煞费苦心,乔装打扮,堪称“百变星君”:一会儿是慈祥的老太太,一会儿是好奇的日本人,一会儿又变成豪放的美国人…… 这哪是美食评论家,分明是个戏精!餐厅老板们对他又爱又恨,毕竟,他的评价可是决定餐厅生死存亡的关键。 读者们则将他奉为圭臬,毕竟,谁不想跟着大佬吃香的喝辣的? 老杜斯曼有个儿子,子承父业,顺理成章,对吧?可惜,基因遗传了味觉天赋,却没遗传对美食的热情。 小杜斯曼一心只想当个马戏团小丑,成天琢磨怎么逗人乐,对老爸的“伟大事业”毫无兴趣。 父子俩因此没少对峙,一个望子成龙,一个追逐梦想,妥妥的家庭伦理剧。 这时,一个名叫特利加德尔的狠角色登场了。这家伙可不是一般的商人,他的目标是:垄断整个法国餐饮业! 野心勃勃的他,一方面高价收购传统餐厅,另一方面派商业间谍窃取杜斯曼的评论资料,可谓双管齐下,步步为营。 杜斯曼敏锐地察觉到了危机:如果任由特利加德尔发展下去,法国的传统美食文化将荡然无存,取而代之的是流水线上生产的“科技与狠活”。 为了捍卫美食的尊严,杜斯曼决定出手了。 杜斯曼带着儿子和秘书,踏上了调查特利加德尔的冒险之旅。 他们潜入了特利加德尔的食品加工厂,眼前的景象让他们惊掉了下巴:鸡肉是用鸡骨头和不明稠浆合成的,蔬菜是用塑料纸做的,红酒是用化学液体勾兑的…… 这哪是食品厂,分明是炼丹炉!更令人毛骨悚然的是,小杜斯曼差点被做成了人形面包! 这场景,比科幻片还魔幻,也预示着未来食品工业的可怕走向。 屋漏偏逢连夜雨,在调查过程中,杜斯曼的身份暴露了,还被之前被他差评过的餐厅经理报复,稀里糊涂被打了一针,导致味觉失灵! 这对于一个美食评论家来说,无异于晴天霹雳。 更糟糕的是,特利加德尔的手下朗贝尔将这个消息泄露给了媒体,记者们像闻到血腥味的鲨鱼一样蜂拥而至,把杜斯曼逼到了绝路。 尽管味觉失灵,杜斯曼并没有放弃。 他决定利用在工厂里收集到的证据,在电视节目《无所顾忌》中与特利加德尔进行公开对决。 这场辩论,不仅仅是两位“美食家”之间的较量,更是传统美食与现代快餐的正面交锋。 在辩论现场,杜斯曼凭借丰富的经验和敏锐的观察力,以及之前收集到的证据,将特利加德尔的阴谋公之于众。 他详细描述了黑心工厂的运作方式,揭露了快餐食品背后的真相。 特利加德尔的谎言被戳穿,名誉扫地,最终受到了应有的惩罚。 正义得到了伸张,一切都看似圆满。 在庆祝胜利的宴会上,杜斯曼被授予法兰西学院院士的荣誉。 然而,就在他享用美食的时刻,他从蛋糕里拉出了自己的怀表——这块怀表,正是他在特利加德尔的工厂里丢失的! 这个意味深长的结局,让人不寒而栗:即使打败了特利加德尔,但快餐文化就像病毒一样,已经悄无声息地渗透到社会的每个角落。 这不仅仅是一个关于美食的故事,更是一个关于时代变迁、权力博弈和人性挣扎的故事。 在科技和资本的裹挟下,我们还能守住味蕾的底线,守护食物的尊严吗?这或许是《美食家》留给我们每个人思考的问题。