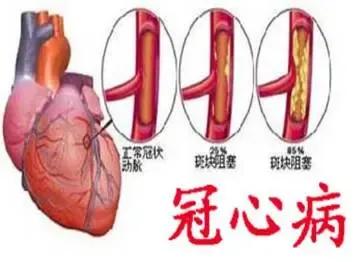

《缺血性心脏病:症状表现、发病成因与前沿治疗进展》 摘要: 缺血性心脏病严重威胁人类健康与生命质量,是全球致死、致残的关键因素。本文系统阐述缺血性心脏病的典型症状、复杂发病原因,并深度聚焦当下最新治疗方法,涵盖药物创新、介入技术革新以及细胞疗法突破等,旨在为临床诊疗、科研探索提供全面且前沿的参考依据,助力提升缺血性心脏病防治成效。 一、引言 随着生活方式变迁与老龄化加剧,缺血性心脏病(Ischemic heart disease,IHD)发病率呈逐年攀升态势。作为心血管疾病的核心病种,精准识别其症状、洞悉发病根源、掌握前沿治疗手段,对降低死亡率、改善预后意义非凡,吸引众多医学研究者投身其中,成果不断涌现。 二、缺血性心脏病的症状 (一)典型胸痛症状 最常见为发作性胸骨后压榨性疼痛,患者自述仿若巨石压迫胸口,疼痛可放射至心前区、左肩、左臂内侧,甚至达颈部、下颌。疼痛常于体力劳动、情绪激动时骤然发作,持续 3 - 5 分钟,经休息或含服硝酸甘油可缓解,此为稳定型心绞痛特征;若疼痛程度剧增、频次变多、持续久且不易缓解,预示病情恶化向不稳定型心绞痛或心肌梗死进展。 (二)全身伴随症状 部分患者伴冷汗淋漓,这源于交感神经受刺激后的应激反应;恶心、呕吐常见于心肌梗死,因心肌坏死刺激胃肠道神经;严重时出现呼吸困难,系心脏泵血功能受损,肺淤血致气体交换障碍;乏力、头晕也时有发生,与心脏供血不足、脑灌注减少关联密切。 三、缺血性心脏病的发病原因 (一)动脉粥样硬化主导因素 血脂异常是动脉粥样硬化“元凶”,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平升高,侵入动脉内膜下,经氧化修饰后被巨噬细胞吞噬,形成泡沫细胞,逐步堆积成粥样斑块;斑块不断增大、破溃,激活血小板聚集与血栓形成,致使冠状动脉狭窄、堵塞,血流中断引发心肌缺血。 (二)危险因素叠加 高血压长期冲击动脉壁,促使血管内皮损伤,加速粥样硬化进程;糖尿病患者血糖波动,糖化终产物增多,损伤血管与心肌细胞,干扰代谢;吸烟释放尼古丁、焦油等有害物质,损伤内皮功能,降低一氧化氮释放,引发血管痉挛;肥胖致使代谢紊乱,脂肪因子分泌失衡,协同加重心脏负担与血管病变。 四、缺血性心脏病的最新治疗方法 (一)新型药物靶向治疗 PCSK9 抑制剂堪称降脂领域新星,通过与 PCSK9 蛋白特异性结合,阻止其降解 LDL 受体,增加肝脏对 LDL-C 的摄取清除,强效降低血脂,大幅减少心血管事件风险;钠 - 葡萄糖协同转运蛋白 2(SGLT2)抑制剂原本用于降糖,最新研究发现其能改善心肌能量代谢、减轻心脏重构,为 IHD 患者带来额外获益,拓展药物适用范围。 (二)介入治疗技术革新 经皮冠状动脉介入治疗(PCI)迈入生物可吸收支架时代。相较于传统金属支架,生物可吸收支架植入后在体内逐步降解,2 - 3 年内完全消失,恢复血管生理弹性,规避长期金属异物残留弊端,降低再狭窄与血栓形成风险,利于血管远期健康。 (三)细胞治疗曙光初现 间充质干细胞(MSC)治疗备受瞩目。MSC 具备多向分化潜能与旁通分泌特性,输注体内后可分化为心肌细胞,修复受损心肌;分泌血管内皮生长因子等细胞因子,促进血管新生;临床初步试验显示,对缺血心肌有一定修复改善效果,有望成为治愈 IHD 的关键突破点。 五、结语 缺血性心脏病的诊疗是动态发展过程,症状识别为早期预警,发病原因剖析奠定预防根基,而最新治疗方法赋予临床更多“武器”。未来,仍需多中心、大规模临床试验深化成果,整合多学科资源,攻克难关,为全球缺血性心脏病患者点亮康复希望之光。