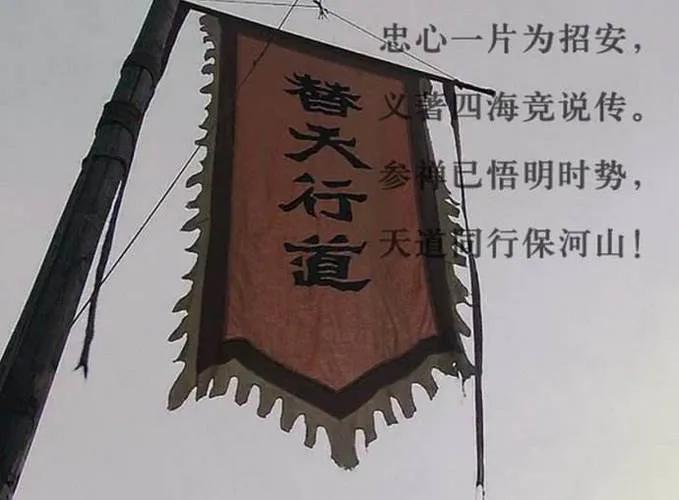

为什么《水浒传》里的好汉都对社会失望, 落草为寇, 最后却跟着宋江举起了“替天行道”的大旗? 《水浒传》作为中国四大名著之一, 不仅描写了梁山好汉们的英勇豪情, 还深刻反映了社会底层对不公与腐败的绝望。 然而, 让人困惑的是, 这些好汉明明是因不满朝廷才反却最终举起了“替天行道”的旗号, 似乎要,给腐败的社会尽一份力。 这背后到底有什么逻辑? 让我们从历史背景、人物心理和价值观的角度一探究竟。 1.落草为寇: 对社会失望的必然选择 (1)社会结构的扭曲 《水浒传》故事发生在北宋末年, 这一时期正值社会矛盾激化: · 农民的赋税沉重, 官吏搜刮民脂民膏, 社会经济极度不平衡。 · 官场充满了腐败和裙带关系,法制形同虚设,底层百姓的冤屈无处伸张。 对普通人而言, 这样的社会环境令人窒息。即使是梁山好汉们, 在未落草前, 也多半是因为受到冤屈而被逼无路。比如: · 林冲: 因权贵高衙内垂涎其妻, 被设计陷害。 · 武松: 替兄报仇后遭到官府的忌惮和迫害。 · 宋江: 因仗义疏财、劫富济贫而被朝廷通缉。 他们的遭遇, 正是对“官逼民反”的最好注解。 (2)落草为寇是一种“最后的自由” 在那个法制崩坏的社会中, “落草为寇”成为好汉们对抗不公的最后选择。梁山不仅是一个避难所,更是一个反抗权威、寻求自由的象征。对这些曾被社会抛弃的英雄来说, “上梁山”是一种挣脱压迫、重塑自我价值的方式。 2. “替天行道”: 从愤怒到使命的转变 (1)“替天行道”的含义 “替天行道”看似是宋江提出的一面旗号, 但其实它表达了梁山好汉们对社会的一种理想化回应: ·“天”代表公平与正义: 在那个等级森严的社会中, 公平早已被特权阶层践踏, 梁山好汉希望以自己的方式重塑社会正义。 ·“行道”是一种执法精神: 他们劫富济贫, 除暴安良, 这种带有理想主义的行为, 是对腐朽官府的一种对抗。 (2)宋江的领导与洗脑术 宋江作为梁山的实际领导者, 他的政治智慧体现在如何凝聚这群散漫的草莽英雄。 · 立“替天行道”的旗号是为了统一思想: 梁山好汉虽然都有反抗精神, 但各自的目的和行为方式并不一致。宋江用“替天行道”这个旗号, 将他们的愤怒从个人恩怨引导到社会大义上。 · 迎合儒家“忠义”的主流价值观: 宋江深知,当时的中国社会还是一个讲究“忠君爱国”的环境。即便是造反, 也要打着“为天、为民”的旗号, 才能减少社会的抵触和内部分裂。 (3)现实中的妥协与虚妄 “替天行道”的旗号看似光鲜, 但其背后也隐藏着妥协: · 梁山好汉们并非真的要颠覆朝廷, 而是希望通过表现自己的忠诚获得朝廷的接纳和赦免。 · 对宋江来说, 他从始至终都希望通过“招安”来给梁山一个“体面”的结局, 而不是彻底对抗这个社会。 3.从反抗到招安: 理想的幻灭 梁山好汉从揭竿而起到最终接受招安, 体现了他们从反抗到妥协的心路历程。 · 理想的困境: 梁山的“乌托邦”虽有英雄聚义的美好, 但始终是寄生在腐朽社会的夹缝中生存。当内部资源耗尽、外部压力增大时,反抗的理想不得不让位于现实的妥协。 · 宋江的悲剧: 作为首领, 宋江深知独立造反的风险和难度, 他选择招安, 是希望通过妥协换取梁山好汉的生路。然而, 这种“归顺”最终导致了梁山的悲剧, 梁山好汉大多战死沙场, 宋江也被朝廷毒杀。 4.梁山精神的启示: 反抗与和解之间的挣扎《水浒传》是一部“半部英雄史, 半部失败史”。 · 它展现了社会底层对不公的绝望, 以及通过反抗寻找尊严的挣扎。 · 同时, 它也揭示了理想主义在残酷现实中的幻灭, 表达了古代社会难以挣脱权力束缚的无奈。 梁山好汉虽然失败了, 但他们“替天行道”的精神却成为永恒的象征, 提醒后人: 社会的公正, 不能只靠少数人的呐喊和抗争, 而需要整个社会的觉醒和变革。