引言:

世人常说,战场上的故事总是充满戏剧性。1948年的辽沈战役中,一个名叫黄达宣的连长俘虏了一批国民党士兵。其中有个身材魁梧的年轻士兵想要回家种田,却被这位连长看中,苦口婆心地劝其留下。谁能想到,35年后的一天,当这位曾经的连长站在军营门口,等待迎接新任 军长时,从军车上走下来的竟是当年那个被他劝留的年轻士兵。这位连长就这样成了自己当年俘虏的下级。这对军中战友,究竟经历了怎样的人生转折?为何会出现如此戏剧性的一幕?在那个战火纷飞的年代里,又有着怎样感人至深的故事?

黄达宣的军旅生涯

1944年的江苏泗沭,正值抗日战争后期,23岁的黄达宣在家乡参加了中国共产党。他出生在一个普通农民家庭,自小就经历了日寇的暴行,亲眼目睹了乡亲们的苦难。这段经历让他对军旅生涯有了深刻的认识,也坚定了他参军报国的决心。

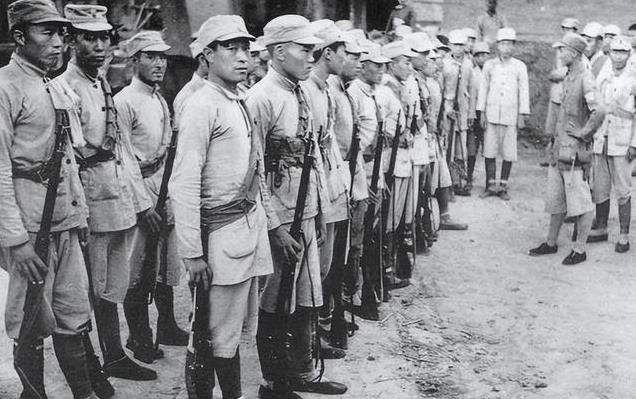

入伍后的黄达宣很快展现出了过人的军事才能。在东北剿匪战斗中,他带领部队采取"三快"战术:快速侦察、快速包围、快速歼敌。这种战术在多次战斗中屡试不爽,使得他所在的连队战功赫赫。1946年春,黄达宣带领全连在辽东地区一次伏击战中,全歼了一支200多人的土匪武装。这场战斗让他所在的连队获得了"尖刀连"的称号。

"尖刀连"的称号来之不易。在一次次战斗中,黄达宣带领全连始终保持着"白天侦察,晚上行军,天亮进攻"的作战节奏。他创新性地提出了"夜间突袭"战术,要求战士们熟练掌握夜间行军、夜间射击等技能。在他的带领下,"尖刀连"成为了当地最负盛名的主力连队之一。

1948年的辽沈战役中,黄达宣带领"尖刀连"参与了攻打沈阳的战斗。在这场重要战役中,他率领全连担任主攻任务。9月下旬的一天夜里,黄达宣带领突击队摸到了敌军阵地前沿。他们利用夜色掩护,悄无声息地潜入敌军工事,一举拿下了三个重要据点,为主力部队的总攻创造了有利条件。

在攻打沈阳的战斗中,黄达宣展现出了卓越的指挥才能。他在战场上临机应变,根据战场态势及时调整战术。当敌军在城北展开反扑时,他指挥全连化整为零,利用巷战的特点,逐屋逐楼地清剿顽抗之敌。这种灵活的战术不仅减少了己方伤亡,还最大限度地保护了城市建筑。

更让人称道的是,在这次战役中,黄达宣率领"尖刀连"创下了一项重要战绩:俘虏了国民党中将司令员周福成。这一战果不仅打击了敌军的士气,也加速了整个辽沈战役的胜利进程。除此之外,他们还缴获了大批军用物资,包括武器弹药和军用物资。

在沈阳解放后的整编过程中,黄达宣展现出了独特的用人眼光。他主张对俘虏采取宽大政策,认为应该给予其选择前途的机会。正是这种开明的态度,为后来发掘和培养优秀人才创造了条件。此时的黄达宣,已经从一名普通的连长成长为一位成熟的军事指挥员。

徐惠滋从戎报国路

1948年9月的一个清晨,年仅19岁的徐惠滋正在沈阳城外的国民党军营里整理装备。作为一名普通士兵,他被编入了第六军团预备役部队。那时的徐惠滋,对于军队生活并不熟悉,甚至连枪都不会正确地拆装。

徐惠滋出身于山东省的一个农民家庭。1947年,他被国民党军队强行征召入伍。在此之前,他一直在家乡帮助父母耕种田地。入伍后的徐惠滋被分配到辽沈前线,成为了一名普通的步兵。在军营里,他每天的任务就是站岗放哨,偶尔参加一些简单的军事训练。

辽沈战役爆发后,徐惠滋所在的部队被派往沈阳城外设防。1948年9月的一天晚上,解放军对沈阳发起了猛烈进攻。在激烈的战斗中,徐惠滋所在的防御阵地很快就被突破。他和战友们被解放军包围,最终成为了俘虏。

在被俘后的战俘营里,徐惠滋遇到了改变他一生的人物——"尖刀连"连长黄达宣。当时的战俘营里实行"教育政策",让俘虏们了解革命形势,同时也给予他们选择未来的机会。在一次集体谈话中,黄达宣注意到了这个身材魁梧的年轻人。

经过反复思考,徐惠滋决定加入解放军。这个决定源于他在战俘营里看到的情况:解放军战士们纪律严明,对待俘虏也很人道。这与他在国民党军队里看到的情况形成了鲜明对比。更重要的是,他逐渐认识到,只有跟随共产党,才能真正为农民谋福利。

加入解放军后,徐惠滋被编入了一个步兵连。作为一名新战士,他表现出了超乎寻常的学习能力。在战斗间隙,他主动向老战士们请教军事技能,很快就掌握了步枪的使用方法。不到半年时间,他就能熟练地完成各项军事动作。

1949年春,徐惠滋随部队参加了渡江战役。在这场关键战役中,他表现出了过人的勇气。在一次强渡长江的战斗中,他主动请缨,带领突击组率先登上敌岸,为后续部队抢占了滩头阵地。这次战斗中的出色表现,为他赢得了连队的信任和肯定。

战争结束后,徐惠滋没有选择复员回乡,而是继续留在了部队。他积极参加军队的各项建设工作,同时也抓紧时间学习文化知识。在部队的支持下,他参加了军事院校的培训,系统地学习了军事理论和指挥艺术。

在和平时期,徐惠滋展现出了突出的组织才能。他在担任连长期间,把连队带出了"模范连"的好成绩。他注重实战训练,经常带领战士们进行野外拉练,提高部队的实战能力。同时,他也很重视部队的政治思想工作,经常组织官兵们学习政治理论。

1950年代初,徐惠滋被选送到军事学院深造。在学院期间,他刻苦钻研军事理论,特别是在现代化战争指挥方面取得了显著成绩。毕业后,他被分配到某集团军担任参谋,开始了新的军旅生涯。

两人各自的成长轨迹

在新中国成立后的军队建设时期,黄达宣和徐惠滋的人生轨迹都经历了重要转折。1950年,黄达宣因在辽沈战役中的出色表现,被任命为团长。他带领的部队在军事训练和基层建设方面取得了显著成绩,多次获得上级嘉奖。1952年,他被选派到华东军区担任要职,负责部队的组织建设工作。

与此同时,徐惠滋在军事学院毕业后,被派往华北军区担任参谋。他在工作中表现出卓越的军事才能,尤其在军事计划制定和战术研究方面有独到见解。1953年,他提出的"合成营战术训练法"在全军推广,为部队实战化训练提供了重要参考。

1955年,黄达宣晋升为副师长。在这个岗位上,他着重抓基层建设,创新性地提出"四会"训练法:会打仗、会带兵、会管理、会育人。这套方法很快在全师推广,并取得显著效果。1958年,他所在的师被评为"红旗师",这是当时军队最高荣誉之一。

徐惠滋则在1956年被提拔为团长。他主抓部队军事训练,在全团开展"实战化"训练改革。他创立的"三个贴近"训练理念:贴近实战、贴近装备、贴近任务,使得部队战斗力显著提升。1959年,他带领的团队在军区比武中获得第一名。

1960年代初,黄达宣担任了军副军长。在这个位置上,他积极推动军队现代化建设,特别重视新型武器装备的引进和使用。他组织编写的《合成部队作战手册》,成为当时军队重要的训练教材。1965年,他主持制定的"三项建设"计划:政治建设、军事建设、后勤建设,为部队发展指明了方向。

同期,徐惠滋也迎来事业的快速发展。1962年,他被任命为师长。在担任师长期间,他大胆改革训练模式,引入科技化训练手段。他提出的"科技强军"理念,在全军产生重要影响。1966年,他带领全师完成了一次重大演习任务,受到军区首长的高度评价。

1970年代,黄达宣继续在军队高层任职。他参与制定了多项重要的军事改革方案,对军队建设作出了重要贡献。1975年,他主持完成的"部队管理现代化研究",为军队管理体制改革提供了重要参考。

徐惠滋则在1972年被提拔为副军长。他在这个岗位上表现突出,尤其在军事理论研究和实战训练方面取得重要成果。1976年,他主导的"实战化训练改革"在全军推广,极大提高了部队的实战能力。

1980年,黄达宣担任某集团军副军长,主要负责军队的后勤保障工作。他在这个岗位上继续发挥余热,为部队建设贡献力量。同年,徐惠滋则被任命为军长,成为当时最年轻的军级干部之一。这一任命,使得这对昔日的连长和士兵,在军队体制中出现了职务的转换。

军旅生涯的重要交集

1980年代初期,黄达宣和徐惠滋在一次军区会议上再次相遇。这次会议是研究部队现代化建设问题,两人分别代表各自单位参加。会议期间,他们共同参与了"军队信息化建设"课题的研究工作。黄达宣提出了后勤保障信息化的具体方案,而徐惠滋则着重探讨了作战指挥信息化建设问题。

1983年,两人又在一次重大军事演习中合作。这次演习模拟了现代化条件下的联合作战,黄达宣负责后勤保障体系的构建,徐惠滋则担任红方指挥官。演习中,他们的密切配合确保了整个演习的顺利进行。这次演习后,两人合作撰写的《现代战争后勤保障体系研究》一文,在军内产生重要影响。

1985年春,军区组织了一次重要的军事理论研讨会。会上,黄达宣和徐惠滋分别就军队建设问题发表了重要见解。黄达宣提出了"大后勤"概念,主张将后勤保障系统化、网络化。徐惠滋则提出了"信息主导战争"的观点,强调信息化建设在现代战争中的重要性。两人的观点相互补充,形成了完整的理论体系。

1986年,两人共同参与了一项重要的军事改革工作。这次改革涉及部队编制调整和装备更新,黄达宣负责后勤体系改革,徐惠滋负责作战体系改革。他们密切配合,提出了多项创新性建议,为军队建设现代化作出了重要贡献。

1988年,军区举行了一次大规模装备展示会。黄达宣和徐惠滋被邀请担任评审专家。展示会上,他们共同见证了多项新型装备的性能测试,并就装备使用和保障问题提出了专业意见。他们的建议被军区采纳,并形成了具体的装备建设方案。

1990年,两人又在一次重要的军事科研项目中合作。这个项目研究现代战争条件下的综合保障体系,黄达宣负责后勤保障部分,徐惠滋负责作战指挥部分。项目完成后,形成的研究报告获得了军队科技进步一等奖。

1992年,他们共同参与了一次重要的军事教材编写工作。这套教材是为军队院校培养新型军事人才而编写的,涵盖了现代战争的各个方面。黄达宣主笔后勤保障部分,徐惠滋负责作战指挥部分。这套教材出版后,成为军队院校的重要教学资料。

1994年,两人又在一次军队现代化建设研讨会上相遇。会议探讨了新时期军队建设的方向和任务,两人分别就各自专业领域发表了重要见解。会后,他们共同起草的《军队现代化建设若干问题的思考》一文,得到了军委领导的高度重视。

1995年底,在一次重要的军事会议上,两人最后一次共事。这次会议总结了军队建设的经验,规划未来发展方向。会上,黄达宣和徐惠滋分别作了重要发言,他们的建议为军队建设指明了方向。这次会议后不久,黄达宣因年龄原因开始退出军队领导岗位。

军中传奇的晚年时光

1996年初,黄达宣正式离休。离休后的第一件事,就是整理自己几十年来的军事笔记和工作档案。这些资料中包含了大量关于军队后勤建设的宝贵经验。同年,他应邀在军事科学院作了一次专题报告,分享了自己对军队后勤建设的思考。

徐惠滋则在1998年升任某集团军军长。在这个位置上,他继续推进军队信息化建设,主持完成了多项重要的军事改革任务。他创立的"三化融合"训练模式:信息化、实战化、科技化,在全军产生了深远影响。

2000年,黄达宣开始编写回忆录。在回忆录中,他详细记述了从辽沈战役到军队现代化建设的亲身经历。这部回忆录不仅记录了重要的历史事件,也保存了许多珍贵的军事建设经验。2001年,回忆录完稿,被军事科学出版社出版。

2002年,徐惠滋调任军事科学院研究员。在科学院期间,他致力于现代战争理论研究,发表了多篇重要论文。他主持的"信息化条件下的联合作战研究"项目,获得了军队科技进步特等奖。

2004年,黄达宣应邀参加了建军节纪念活动。在活动现场,他与徐惠滋再次相见。这次见面,两人共同回顾了军队建设的历程,并就军队未来发展交换了意见。会后,他们合作撰写了一篇《军队建设的历史经验与未来展望》的文章。

2006年,徐惠滋退役。退役后,他仍然关注军队建设,经常应邀在军队院校作军事报告。他整理的《现代战争指挥艺术》教材,成为军队院校的重要教学资源。

2008年,黄达宣和徐惠滋共同参加了一次军史研讨会。会上,他们分享了亲身经历的重要历史事件,为军史研究提供了宝贵的第一手资料。会后,他们的口述历史被收入《人民军队发展史》丛书。

2010年,两人又一起参加了建军节特别节目的录制。节目中,他们讲述了从战争年代到和平时期的军队建设历程,展现了人民军队的发展变迁。这次录制的节目资料,被军事博物馆永久收藏。

2012年,黄达宣整理完成了最后一部著作《军队后勤建设回顾与思考》。这部著作系统总结了他在军队后勤建设方面的经验和思考,成为研究军队后勤建设的重要参考资料。

2014年,徐惠滋完成了《现代军队建设实践探索》一书的编写工作。这本书记录了他在军队建设过程中的实践经验和创新思考,为新时期军队建设提供了有益借鉴。

2015年,两位老将军最后一次公开露面,是在一次军队院校的报告会上。会上,他们共同回顾了人民军队的建设历程,分享了各自的军旅生涯。报告结束后,他们在军校操场上合影留念,为这段跨越半个多世纪的军旅情谊画上了句点。