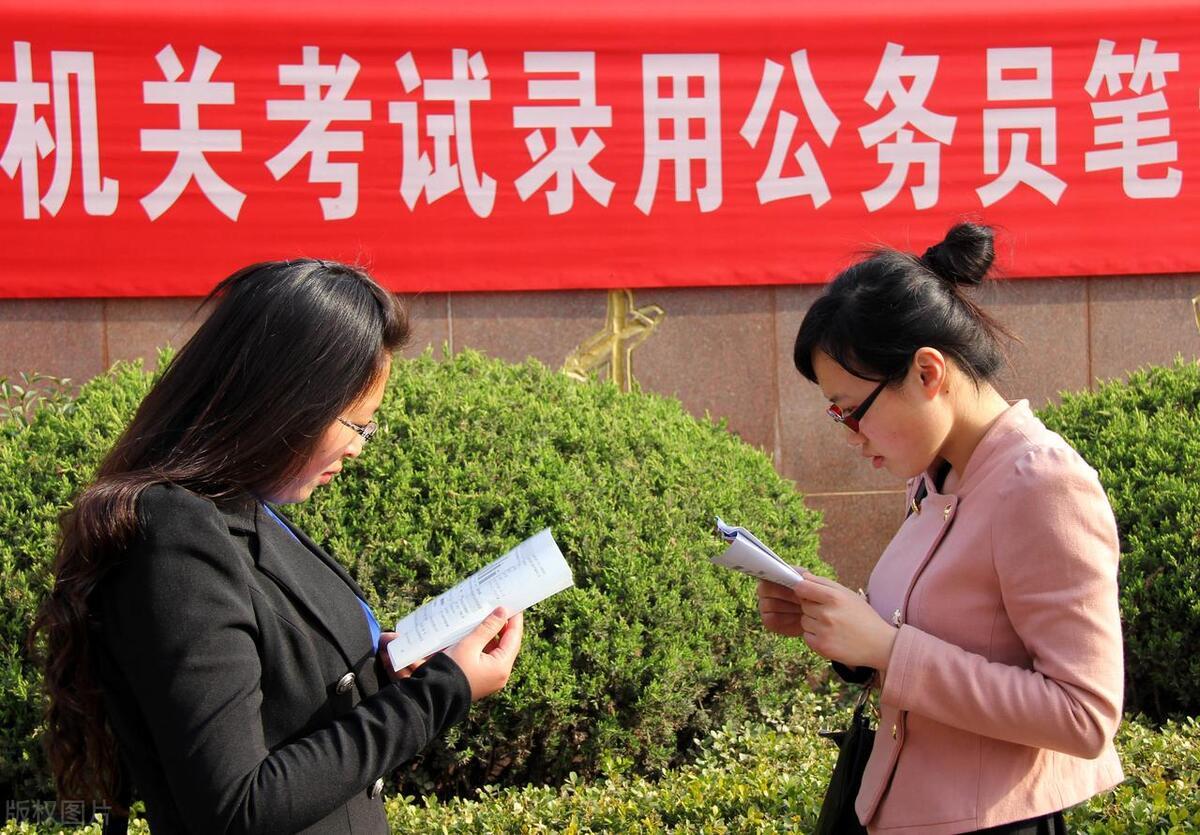

在公考热潮涌动的当下,众多公考机构打出“不过全退”的诱人招牌,这看似是考生的福音,然而背后的真实情况却错综复杂,并非表面那般简单纯粹。 从表面看,“不过全退”像是公考机构给予考生的一颗定心丸。对于考生而言,选择参加公考往往投入了大量的时间、精力和金钱。公考机构的这个承诺,让考生感觉自己在经济上有了保障,即使未能通过考试,也不至于在经济上遭受太大的损失。这一营销策略无疑是吸引众多考生报名的有力手段,它迎合了考生们既渴望成功上岸又害怕风险的心理。 然而,当我们深入探究时,会发现其中存在诸多问题。首先,从公考机构自身的运营逻辑来看,“不过全退”并不意味着他们在做无本生意。很多机构会在课程设置上做文章。例如,他们可能会提供一些相对基础的课程内容,这些内容可能并不能真正满足深入备考的需求。而且,部分机构会限制退款的条件和流程,让考生在申请退款时面临重重阻碍。一些机构会要求考生提供大量复杂的材料,证明自己确实符合退款条件,并且在退款的时间上故意拖延,这使得考生在退费过程中耗费大量的精力和时间,甚至有些考生最终因为觉得太麻烦而放弃退费。 再者,从财务角度考虑,“不过全退”的承诺依赖于公考机构对考生通过比例的预估。如果一个公考机构招收了大量的学员,他们会根据历年的通过率等数据来计算退费的风险。实际上,由于报考公考的人数众多,即使有部分考生未通过,机构仍然可以从那些通过的考生所交的费用中获取利润。而且,为了降低成本,一些机构可能会在师资力量上大打折扣。毕竟,如果他们的主要目的是通过不过全退的策略来吸引学员,而不是真正关注教学质量,那么在教师的聘用、培训等环节就可能偷工减料,这对考生来说是极大的不公平。 从法律监管的层面来看,目前对于公考机构“不过全退”这种承诺缺乏足够细致和严格的规范。这导致一些不良机构有空子可钻,他们可以利用法律的模糊地带,在合同条款中设置陷阱,使考生在不知不觉中掉入圈套。当考生发现自己的权益受到侵害时,由于缺乏明确的法律依据,维权成本往往很高,难度也很大。 公考机构的“不过全退”承诺存在着诸多的虚虚实实。考生在选择公考机构时,不能仅仅被这一承诺所迷惑,而应该深入考察机构的教学质量、师资力量、退款条件和口碑等多方面的因素。同时,相关部门也应该加强对公考机构的监管,制定更加完善的法律法规,让公考培训市场更加透明、健康、有序,确保考生的权益得到真正的保障。公考机构不过全退爆料 公务员的那些事 公务员备考 公务员[超话] 公考