“不要小瞧任何一个母亲!”1981年,德国一名女子当听到杀害自己女儿的凶手被判无罪后,母亲异常平静,从风衣口袋里掏出手枪,对准凶手连续扣动扳8次,凶手当场死亡!

参考资料:故事会|巴赫迈尔案——没时间哭泣 哈尔滨师范大学法学院

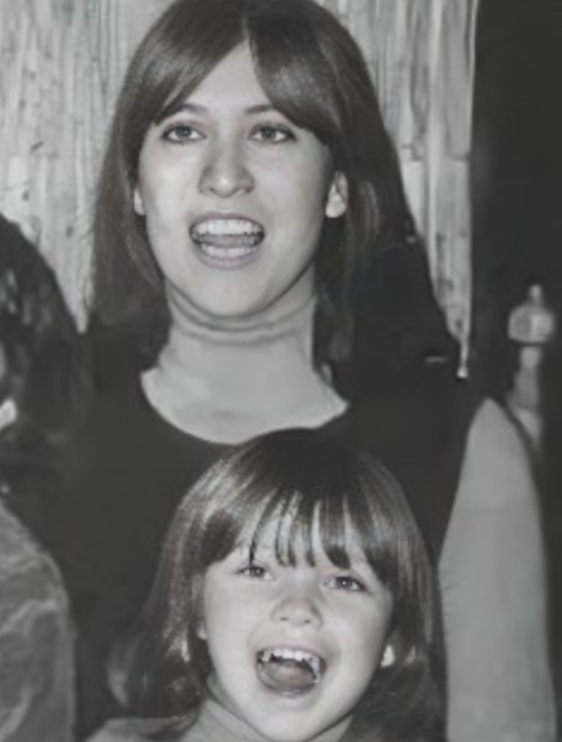

乌尔苏拉是玛丽安·巴赫迈尔的独生女,也是她的全部世界。玛丽安是一名单亲母亲,生活虽然不富裕,但她尽心尽力抚养女儿,为她创造一个充满爱的家。

乌尔苏拉天真活泼,喜欢给邻居的猫喂食,也经常用稚嫩的声音唱歌。

她的老师们称赞她聪明可爱,邻里们也都对这个小女孩充满喜爱。谁能想到,这样一个温暖的小生命会成为罪恶的目标?

那天下午,玛丽安像往常一样,准备好点心等待乌尔苏拉放学回家。可是时间一点点过去,女儿却迟迟没有出现。

不安的情绪在玛丽安心中蔓延,她四处打听乌尔苏拉的下落,却没有任何线索。

随着夜幕降临,玛丽安终于报警,而警方展开的搜寻很快便有了令人绝望的结果——乌尔苏拉的遗体在小镇附近的森林中被发现。

调查显示,乌尔苏拉遭到绑架并惨遭杀害。她的生命以一种极其残忍的方式被夺走,让整个小镇陷入悲痛和愤怒之中。随着案件深入,警方锁定了犯罪嫌疑人——克劳斯·格拉本诺。

克劳斯是一名四十多岁的男子,平时独来独往。他的犯罪记录十分骇人,早在几年之前,他就因多次绑架和虐待儿童被捕。

每次庭审,他的辩护律师总以精神疾病为由,成功为他争取到减刑甚至释放。

社区居民早已对他心怀恐惧,但法律的无力让他一次次逍遥法外。这一次,他的毒手终于彻底摧毁了一个家庭。

警方迅速锁定了格拉本诺,并将其逮捕。证据确凿,他承认了犯罪事实。

然而,在案件进入审理阶段时,格拉本诺的律师再次提出其有精神疾病史,称在案发时精神失常,不应承担刑事责任。

法庭采纳了这一辩护意见,决定将格拉本诺送往精神病院,接受强制治疗,而非刑事惩罚。

对于巴赫迈尔来说,这无异于雪上加霜。她不仅失去了挚爱的女儿,还要面对凶手未被判刑的荒谬判决。

这种“正义未至”的无力感和绝望感让她彻夜难眠,心中充满了对法律的质疑和对凶手的怨恨。

1981年3月6日,在格拉本诺案件的第七次庭审中,巴赫迈尔出席旁听。这天,她身着一件深色风衣,神色平静,完全看不出异常。

在庭审过程中,当格拉本诺描述自己作案的过程,并以“精神疾病”为借口试图逃脱惩罚时,巴赫迈尔从风衣口袋中掏出一把手枪,对准格拉本诺,连续开了八枪。

格拉本诺当场死亡,法庭陷入一片混乱。

这一幕震惊了全德国,也引发了舆论的轩然大波。有人将巴赫迈尔视为一位为女儿讨回公道的母亲英雄,也有人认为她破坏了法律的尊严。

巴赫迈尔被警方逮捕后,没有表现出悔意,而是平静地表示:“如果我不杀他,我会永远活在痛苦里。”她的律师以母亲悲痛过度、精神失常为由,试图为她争取宽大处理。

审判过程中,检方承认,巴赫迈尔的行为具有一定的情绪失控成分,但也指出,她是有计划地带枪进入法庭,主观恶意明显。

辩方则强调,巴赫迈尔长期遭受丧女之痛,目睹法律无法惩罚凶手后,情绪失控,才导致了这一悲剧。

舆论普遍同情这位失去女儿的母亲,认为她是一个在法律无能时做出极端选择的悲剧人物。

最终,法庭裁定巴赫迈尔犯有过失杀人罪,判处六年有期徒刑。考虑到她的特殊处境,减免了部分刑期,实际服刑三年后,她提前获释。

巴赫迈尔案不仅引发了德国法律界对精神病辩护的深刻反思,也让公众开始讨论正义与情感的边界。

许多人认为,像格拉本诺这样的惯犯不应因为精神疾病而逃脱惩罚,呼吁加强对这类案件的立法。

同时,巴赫迈尔作为一位失去挚爱女儿的母亲,她的复仇行为也引发了人们对人性复杂性的深刻共鸣。

在之后的日子里,巴赫迈尔回归普通生活,她一直低调不愿接受媒体采访。据后来报道,她常常去乌尔苏拉的墓前祭拜,怀念那个永远停留在六岁时光中的女儿。