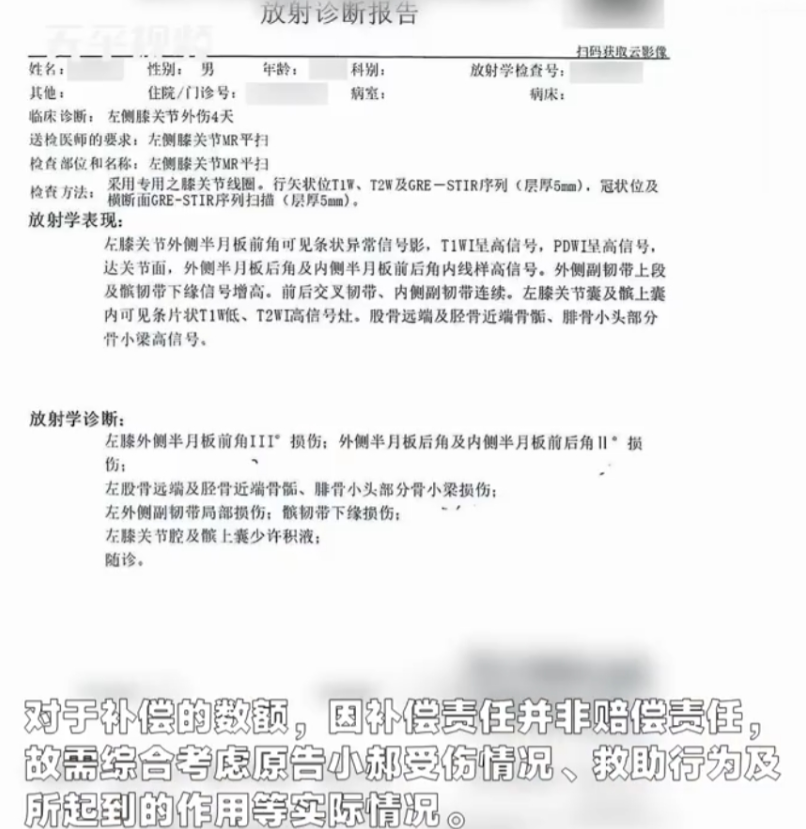

2024年11月一男子在乘坐地铁站的上行自动扶梯时,前方的一位阿姨因站立不稳,突然向后倒去,男子赶紧上前搀扶,巨大的冲击力导致男子倒地后腿部受伤,男子自行支付了医疗费用。后区委欲给男子颁发见义勇为荣誉证书,要求阿姨对其获救情况进行确认,没想到阿姨却拒绝了,男子一气之下将阿姨诉至法院,要求其支付自己因见义勇为而受到的损失,法院最终这样判了! 郝先生像往常一样乘坐地铁回家,在他前面的是一位看起来六十多岁的陈阿姨,手里提着几个装满蔬菜的塑料袋。突然,陈阿姨身体晃动,眼看就要向后倒去。郝先生几乎是本能反应,立即伸出双手去扶。 然而,陈阿姨的体重加上手中的菜,产生了巨大的冲击力。郝先生一个踉跄,重重地摔在了扶梯上,右腿传来剧烈的疼痛。陈阿姨被这突如其来的变故吓得不轻,连连道歉后匆匆离开了现场。 郝先生忍着疼痛,独自前往附近的医院就诊。检查结果显示,他的右腿韧带撕裂,需要休养至少两个月。 郝先生不得不请长假,医疗费和误工费加起来接近两万元。这对于一个普通教师家庭来说,无疑是一笔不小的开支。 事件在社交媒体上传开后,引起了广泛关注。 许多网友称赞郝先生的见义勇为行为,同时也对他所遭受的损失表示同情。当地文明办得知此事后,决定给郝先生颁发见义勇为荣誉证书,以表彰他的善行。 然而,事情出现了戏剧性的转折。 当工作人员联系陈阿姨,要求她确认获救情况时,陈阿姨却坚决否认曾被郝先生救助。她声称自己当天只是不小心绊了一下,并未有摔倒的危险,更没有被人搀扶。 这一变故让郝先生陷入了困境。没有陈阿姨的确认,他不仅无法获得荣誉证书,更重要的是,他的行为似乎失去了正当性。郝先生感到既困惑又愤怒,他不明白为什么陈阿姨要否认这件事。 经过一番思考和挣扎,郝先生做出了一个令人意外的决定:他决定起诉陈阿姨,要求她承担自己因救助她而遭受的损失。 这一决定在社会上引发了巨大争议。有人认为郝先生的行为有悖道德,认为见义勇为应该无私奉献;也有人支持郝先生维护自身权益的做法,认为好人不应该吃亏。 案件进入法律程序后,郝先生开始收集证据。他找到了当天在场的目击证人,调取了地铁站的监控录像。然而,陈阿姨始终坚持自己的说法,认为郝先生是在诬陷她。 法庭上,双方展开了激烈的辩论。 郝先生的律师强调,见义勇为行为应当受到法律保护,陈阿姨的否认行为严重损害了社会道德风尚。而陈阿姨的律师则质疑郝先生的动机,认为他是在利用道德绑架来谋取私利。 案件引发了社会各界的广泛讨论。 法律专家指出,虽然《中华人民共和国见义勇为人员奖励和保护条例》对见义勇为者提供了一定保护,但在具体执行中仍存在许多困难。社会学家则分析,这种现象反映了当前社会信任危机和道德滑坡的问题。 经过多次审理,法院最终做出了判决。 法官认定,根据现有证据,郝先生的见义勇为行为确实存在,陈阿姨的否认缺乏事实依据。法院判决陈阿姨向郝先生赔偿医疗费和部分误工费,共计7000元。 这一判决在社会上引起了不小的反响。 支持者认为,这个判决为见义勇为者提供了法律保障,有利于鼓励更多人挺身而出。但也有人担心,这可能会导致一些人为了获得赔偿而故意制造“见义勇为”的场景。 案件结束后,郝先生表示,他起诉的目的并不是为了钱,而是希望通过法律途径维护见义勇为者的权益。陈阿姨则一直保持沉默,拒绝接受媒体采访。 这起案件引发了社会对见义勇为保护机制的深入思考。 有专家建议,应该建立专门的见义勇为保险制度,由政府和社会共同承担见义勇为者可能遭受的损失。也有人呼吁,应该加强道德教育,培养公民的社会责任感。 无论如何,这个案例为我们敲响了警钟:在鼓励见义勇为的同时,如何保护见义勇为者的权益,仍然是一个需要社会各界共同努力解决的问题。 参考资料:城端city——2024-11-22 10:00《【扶摔倒老人致自己受伤索赔遭拒】》