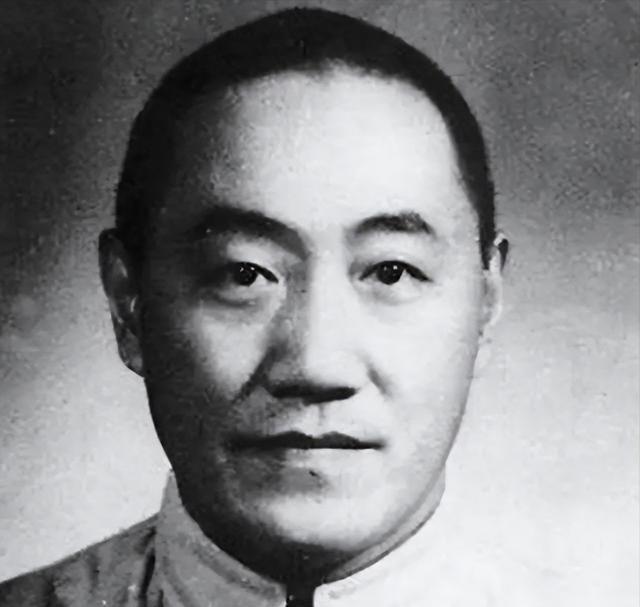

刘瑞龙的后勤功劳真不该被冷落,他是打赢淮海战役的幕后英雄,但却不被人提起。 淮海战役,被称为解放战争的“决胜之战”,前线拼命的是粟裕、陈毅这些高光将领,可后方的粮草弹药呢?兵马未动,粮草先行,这话没错,但问题是,这些粮草怎么来的?靠刘瑞龙。作为华东野战军的后勤司令,他顶着巨大的压力,调度数十万人的保障工作,甚至动员百姓推着小车送粮送弹。没有他,前线那些功勋将领可能连饭都吃不上。可惜,人们说起淮海,总记得粟裕,却忘了刘瑞龙。 【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】 1. 后勤工作是幕后工作,天生“隐身”。 战争中的后勤是门“隐形艺术”,吃喝拉撒、武器供应都是底层逻辑。刘瑞龙在淮海战役中,硬是靠着提前两个月的准备,把几十万人的粮草问题解决了。他调动几十万百姓,修路、送粮、运弹药,还要应对战线拉长带来的补给危机——这堪比现代物流总监的活儿。但问题来了,前线冲锋陷阵的画面太“抓眼球”,后勤保障再重要,也没有“英雄气”。就算刘瑞龙把粮草送到战士嘴边,大家记住的还是端枪冲锋的粟裕。没办法,历史总是偏爱那些“上镜”的人。 2. 他自己太低调,功劳都让给了毛主席和人民。 刘瑞龙这个人,骨子里谦虚到过头。淮海战役后,他的一句是:“这场胜利是毛主席英明决策和群众支持的结果。”他把功劳全归给领导和百姓,自己一丁点都不拿。虽然谦虚是美德,但在功劳簿上太低调,结果就是你被历史的聚光灯忽视了。粟裕站在前台,刘瑞龙在后台,两人一对比,谁的名字更容易被记住还用说吗? 3. 后勤工作的复杂性让人“不好讲故事”。 淮海战役前线的故事很简单:粟裕带兵以少胜多,打得敌人屁滚尿流。但后勤的复杂性呢?刘瑞龙面对的是巨大的组织难题:要动员上百万群众,修路、送粮、救伤员,还得随时调整策略。可这些幕后工作,哪怕写成小说,都不如一场激烈的战斗戏好看。历史需要“叙事性”,可后勤的故事太“琐碎”,不够戏剧化,所以刘瑞龙的贡献就被埋没了。 刘瑞龙不是那种站在历史舞台中央的英雄,但他是历史舞台的搭建者。淮海战役的胜利,前线拼的是指挥艺术,后方靠的是后勤保障。刘瑞龙低调,却不该被冷落,他的贡献是无可替代的。如果说粟裕是淮海战役的“将”,刘瑞龙就是那个“帅”,只是这位“帅”选择站在幕后,把功劳让给了时代和人民。